�搶�A�J�^�c�������w���̊k���C�����Ă��܂��I �������w�̐X�̐l�ԓ����s���w

| ���ѕ����m���n 1,600�~+�Ł@�l�Z�������@184�Ł@2025�N10�����s�@ISBN978-4-8067-1695-2 �����M����̑�w�̃��M���ɁA�����M�u�`���[�v�ƒ��F�����M�u�Q���v������Ă����I ���܂łɂȂ��F�̐V����ƌÎQ�����M�����̃h���}�`�b�N�ȉ��w���������҂���R�o���V�w�����������c�c�B ���у[�~����E���Ɛ��ւ̃v���[���g�Â���œ����|�[�Y���Ƃ炳��u�A�N�X�^�v�ɂȂ�����A�w���������w���Ŏv���v���ɕi�����I����u�Ղ炢�ׂ��Ɣ����فv�ɓW�����ꂽ�A���C�O�}�̍�����40�N�O�̋��F���v���o������A�k�Ɍ����������J�^�c������ی삵�āu�J�^�c�����i���̊����L�j�ƃC�V�^�_�~�i�C���̊����L�j�̊k�C���\�͂̈Ⴂ�v���琶�����̐i�����l�@������c�c�B �w���ɂȂ������炱�����܂ꂽ�V�������_�ŁA�q�g�Ɠ����̐��Ԃ��s���l�@�B ����ꂽ���Ԃłӂꂠ�����������E�w�������ւ̋C���������[�܂����ŐV���B |

���ѕ����i���₵�E�Ƃ��݂��j

1958�N���R�����܂�B

���R��w���w�������w�ȑ��ƁB���s��w�ŗ��w���m�擾�B

���R���ō����w�Z�ɋΖ���A2001�N�������w�u�t�A2005�N�����B

2015�N�������������w�ɖ��̕ύX�B2024�N���w���B

���͓����s���w�A�i���S���w�B

�����Ɂw���ȓI��`�q���猩���l�ԁx�iPHP �������j�A

�w�q�g�̔]�ɂ̓N�Z������x�w�q�g�A�����ɉ�x�w���t���t�͂Ȃ������̂��x�i�ȏ�A�V���Ёj�A

�w�G�ł킩�铮���̍s���ƐS���x�i�u�k�Ёj�A�w�Ȃ����M�́A�ԍD���Ȃ̂��H�x�i�����V���o�Łj�A

�w�i������w����x�i�t�H�Ёj�A�w�����s���w�ҁA�������K�ɓ{����x�i�R�Ɵ�J�Ёj�A

�w�搶�A����R�E�������L������ł��܂��I�x���͂��߂Ƃ���u�搶�I�V���[�Y�v�i�����20 ���j��

�ԊO�ҁw�搶�A�]�̂Ȃ��Ŏ��R������ł��܂��I�x����сw�ꂵ���Ƃ��]�Ɍ��������s���w�x�i�ȏ�A�z�n���فj�ȂǁB

����܂ŁA�q�g���܂߂��M���ށA���ށA�����ނȂǂ̍s�����A�����̐�����ɐB�ɂǂ̂悤�ɖ𗧂��Ƃ������_���璲�ׂĂ����B

���݂́A�q�g�Ǝ��R�̐��_�I�ȂȂ���ɂ��Ă̌�����A���ӂ�X�̐�Ŋ뜜�����̕ۑS�����Ɏ��g��ł���B

�����R�n�̎R�����ŁA�c�����납��쐶���������Ƃӂꂠ���Ȃ���炿�A�C�����Ƃ��̂܂ܑ�l�ɂȂ��Ă����B

1���̂��������ł��쐶�����Ƃ�" ��" �������Ȃ��Ƒ̒��������Ȃ�B

�����ł͋���̎��̗��_�h���Ǝv���Ă��邪�A�w����������̗͑͂��݂̂̌���h���ƌ����Ă���B

�w�i���c�C�b�^�[�j�A�J�E���g@Tomomichikobaya

�͂��߂�

���M���̔����M����̌Q��ɁA�������M�ƒ��F�����M������Ă���

�w���͌ږ����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��I�@�������猩��邾���c�c�c

�A�N�����X�^���h�̂Ȃ��œ��������ƃR���{������

�c�C�b�^�[�i���w�j�Ńo�Y�����b

���`�l�Y�~ ���� �n�^�l�Y�~�Ɖ߂������P�T��

�����Ă��̂��ƁA�I�A�V�X�ɉ��������݂���

���������������̓����������̂��I

�w���ɂ��u�Ղ炢�ׂ��Ɣ����فv�ŁA�����u�`���[���[�v�ƍĉ���b

�J�^�c�����ɁA�͂܂��Ă�����

���̌��A���ꂩ��ǂ��Ȃ�́H

���̃L�����p�X�E�t�B�[���h���[�N

�R��̃n�`�Ƃ̏o�����i�L�����p�X�O�̐X�̃������K�̘b�������j

�搶�A�[�~�������ӂ̋C����������ł��܂��I

�u�������w�v�̃[�~���̊��Ӎs���w

��w�̐�`�̂悤�ɂȂ��ċ��k�Ȃ̂����i���ɂ͂���ȋC�����͂Ȃ��B�����́u�搶�I�V���[�Y�v�̂悤�ɁA���͂��߂ɇ��ł́A���e�̏������قƂ�ǏI��������ƁA����܂ł̂��Ƃ�Â��ɔ]���Œ��߁A���e�Ɋ֘A���ĕ�����ł���o�����������B�ł�������ȋC��������������Ƃ��邩������Ȃ��B�����������c�c�c�݂����ȁj�A�w�������ƈꏏ�ɂ���Ă���A������ƃ��N���N����`�������W�̈�ɂ��Ă��b���������B

2025�N�x���A��N���Ɏ����Ăт����āi���ڌĂт������킯�ł͂Ȃ��A�����܂Ń`���V��z�������������j�͂��܂�����N���ɂ��u��w���͂Â���ψ���v���A����낵�Ȃ���i��ł���B���s���邩������Ȃ����A����͂���ł悢�B��w�̗��O�Ǝ��̎v���ł�����u�l�ƎЉ�Ǝ��R�̋����ɍv���ł���悤�ȁA��̓I�Ɋ����ł���w���ɐ������Ăق����v�Ƃ����ڕW�ɏ����ł��𗧂Ă悢�̂��B

2024�N�x�́u��w���͂Â���ψ���v�́i�{���̂Ȃ��ɂ��o�Ă��邪�j�A�u�Ղ炢�ׂ��Ɣ����فv�Ƃ����A�w�����g���A�C�f�A���o�������j�[�N�Ȏ��g�݂��s�Ȃ����B���̎��g�݂́A������N���������w����������N���ɂȂ������݂������Ă���A�w���A�����A�����E���ɂ��o�W���v8��s�Ȃ��A���͒n��̕��ɂ��肢���悤�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B��������A�o�W����l�͂������A���̊W�҂̕��������w���ɗ����A�w����A����ꋳ�E���Ƃ̌𗬂����܂��ł͂Ȃ����B

�����ق̏����E�^�c�́A�����قƂ�ǎ��̎�𗣂�A�w������������Ă���B�������A������d�v�Ȃ˂炢�̈���B

���낢���J�����邾�낤���A���̑̌��́A�u�l�ƎЉ�Ǝ��R�̋����ɍv���ł���悤�ȁA��̓I�Ɋ����ł���w���ւ̐����v���㉟������ɂ������Ȃ��B

�C���[�A�w���Ƃ��Ȃ�ƌ������Ƃ�����Ă�������B

���āA2025�N�x�̈�N�����������Ă�����g�݂́i���Ȃ��Ƃ����z�́j�A����I�����I

�u�������l���̕ۑS�E����i�l�ނ̐����ێ����u�̋����j���r�W�l�X������i�I�j�v�Ƃ����ڕW�Ɍ��������g�݂��i�܁[�A�܂��͍ŏ��̈���A�Ƃ������������j�B

�u�������l���̕ۑS�E����̃r�W�l�X���v�̒�ԂŁA���łɗ��j�̂�����g�݂Ƃ����u�G�R�c�A�[�v���낤�B�ł��A�����ƈ�����A�����I�Ǝv���悤�Ȃ��̂͂Ȃ����ƁA���͏�X�l���Ă����B����̎��g�݂́A�J��Ԃ����A���̑����̑����݂����ȁB�c�c�c��������܂����ւ̔��W���͂��܂�\�������邶��Ȃ����B�w�������������A�����A�����B�ŋ߂͋ؓ��������邪�B

�Ƃ���ŁA���̎��g�ݓ��e�����b������O�ɁA������ƁA�킪�܂܂Ȋ�蓹���������������������B

�u�搶�I�V���[�Y�v��ǂ�ł��Ă������������́i�����łȂ������A����Ȃ�Ɂc�c�c�j�A�������S�ɂȂ��āA�w����n���̕�����������ł͂��߂��u���Ái�����Áj�������K�v���W�F�N�g�v���o���āA���邢�͂������Ȃ����낤���B20�N�߂������Ă����B���挧�q���i���Áj���ɂ���ыƂ̎R���A���ÂƂ��̔w��ɍL���鈰�Ìk�J��Ƃ���A�X�ɐ�����������j�z���������K�i���X�Ȃɑ����A���T�T�r�Ɠ��l�Ɋ���̂��߂̔畆�������A�X�̏�w���n�ɂ��Đ�����B�傫���̓��T�T�r�̔����قǂŁA��́A���������̂��e�o�J�������T�T�r��萔�i�L���[�g���j��Ώۂɂ����u�������l���̕ۑS�E����̃r�W�l�X���v���B

�J�n�����́A�u�������l���̕ۑS�ɂ��n�抈�����v�Ə̂��Ă����B

�w�p�I�����̌��ʂ킩�������Ƃ̈���A�u�j�z���������K�̓X�M�̐A�ђn���ŁA�X�M�̗t�E����E�����ɁA�ߐH�Z�𗊂��Đ����Ă��邪�A�X�M�т̂Ȃ��ɁA���ʐςł���������A�u�i��~�Y�i���A�C�k�V�f�Ȃǂ̎��R���܂����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���v���Ƃ��B

�������A���̃X�M�т̏�Ԃ��A�ыƂ̎R���A���Â̕��X�Ɉێ����Ăق����Ɗ肤�͖̂����Ƃ������̂��B�����������A�R�ёS�̂��悭����ꂳ�ꂽ�X�M�����̗тɂ���ق����A��Ƃɖ��ʂ��Ȃ��B�ł͂ǂ����邩�B

�����ŕ����オ���Ă���̂��A�u�j�z���������K�����Ă��ꂽ�ق����i�����̖��ʂ����Ăł��j�z���������K�������ł�������ێ������ق����j�o�ϓI�Ɂi�S��I�ȇ��y���������܂߂āj���v������v�Ƃ����d�g�݂Â��肾�B

���Ȃ��Ƃ������A���R�ۑS�n�̌����_���̑����́A�܂ł͂��邪�A���s�������ʂɂ܂ł͌��y���Ă��Ȃ������B�����Ǝ��H�̊Ԃɂ́A���_�I�A�����I�Ȍ����ǂ��������̂��B

����A���́A�������Ȃ��ł����藧�u�������l���̕ۑS�ɂ��n�抈�����v�A�܂�u�������l���̕ۑS�E����̃r�W�l�X���v���f�����A�����₩�Ȃ��̂ł�������A���ۂɂ����Ă�낤�Ǝv���Ă����B�����ăj�z���������K�̇��L���[�g�������܂߂����������������r�W�l�X���́A�������K�O�b�Y�������ăl�b�g�̔����邱�Ƃ������B�������A���̃O�b�Y�����Ƃ̈Ӌ`�i�����̐����n�̕ۑS�ƒn�抈�����j���`���Ȃ���B

�O�b�Y���̂��̂ɂ��ẮA�w�������̃A�C�f�A���̗p���A���̃A�C�f�A�ɂ��āA���Â̌����قŒn���̐l�����ɏW�܂��Ă��炢�b�������B���ǁA���P�E���ǂ������A10��ނ��炢�̂��̂Ɍ��߁A�n���̐l�ɂ����Ă��炤���Ƃɂ����i�������K�O�b�Y�̃V���{���ɂȂ�Ĉ�Ȃǂ͎����������j�B���̂����ŁA���ꂽ���̂����́A������������l�Ɂi5�p�[�Z���g�͏W���̋��ցj����d�g�݂ɂ����B

�ۑS�̈Ӌ`���D�荞�������K�G�R�c�A�[���s�Ȃ��A�h���͌����فA�����͇������̓����ŁA�������A�L���ł����Ă�������B�K�C�h����L���ł���B

���H�A�[�H�͒n���̕w�l��̕������ɂ����Ă�������B�������K�G�R�c�A�[�ɂ́A���Ã������K�v���W�F�N�g�̃z�[���y�[�W�����ċ������������Ƃ����V���K�|�[���l�̏�����2��Q�����Ă��ꂽ�B

���������A�w�l��̕������͏W���̌h�V��ŁA�������K�Ă��i�唻�Ă��Ƀ������K�̊�̏Ĉ�����������́j�������Ă���ꂽ�B

���̎��g�݂͂Ȃ��Ȃ��ɐ����A�O�b�Y�̒��������������B

2009�N�ɃA�����J�哝�̂ɏA�C�����I�o�}�����i�߂��O���[���j���[�f�B�[������́A�n�����g���𒆐S�Ƃ��������ƌo�ϔ��W�����т��鎎�݂������B���̎��g�݂͂���܂ł̐��E�j�̂Ȃ��ŁA�����ɍR����ł��K�͂̑傫�Ȏ��g�݂������悤�Ɏv�����A���̍���𗬂��˂炢�ƍ\�}�́u���Ã������K�v���W�F�N�g�v�Ɠ����Ȃ̂��i�c�c�c���Ă͂����Ȃ��j�B

�����Ď��́A�����Ƃ悢�`�́u�������l���̕ۑS�E����̃r�W�l�X���v���l���Â��Ă����B

��x�A�����`�h�ɂ������Ă݂����Ƃ��������B�u���̎��ɂ͂킩��܂���v�݂����Ȃ��Ƃ������Ă����B����ǎ��̔]���ɂ́A����܂������₩�ł͂��邪�A�`�h�ɂ������Ȃ��A��̈Ă��킢�Ă����B

���킪�܂܂Ȋ�蓹����������ƒ����Ȃ����B

���āA2025�N�x�̈�N���ɂ��u��w���͂Â���ψ���v���B

�ނ�̎��g�݂̂Ȃ��Ɂu�������l���̕ۑS�E����̃r�W�l�X���v����������Ȃ����Ɩ����ɍl���Ă������́A�ψ���̏W�܂�ŁA�u���w���ƌo�c�w���̊w���̗�������含������������g�݂������ȁ[�v�Ƈ��Ƃ育�Ƈ����J��Ԃ��Ԃ₢�Ă����̂����A�u�L�����p�X�сv�Ƃ��u�}�[�P�e�B���O�v�Ƃ������t���w����������o�Ă����u�Ԃ����A����Ȃ̂͂ǂ��H�Ƃ����O�u�������āA��肾�����i�w���̔��z�ɂ܂�����Ƃ������ψ���̃��[���ɂ�����ƈᔽ���邪�A�܁[�A����ȏꍇ�������Ă���������Ȃ����j�B

���̇���臁�́A�����ȍČ��ł͂Ȃ����A���̂悤�Ȋ����������B

���̂ˁA��w�̗����ɂ���L�����p�X�сA���������ƂȂ��ł���B�����Ă����B�X�������ď��a�i���݂��j�������āA�L�ꂪ�����āA���������āA���̐������āA�ؘR����������āB�����āA�n�ʂɂ͖̗t���ς����Ă��āA���������ē|�ꂽ���������āA�萶�����I�����c��������B

�N�����A�t�H�X�^�[�y�A�����g���Ēm���Ă�H�@ �t�H�X�^�[�y�A�����g�Ƃ����̂́A�ی삳�ꂽ�l�R��C�k�Ȃǂ̐H����Ô���������Ďx������u�{���e�v�ƌĂ��l�̂��ƂŁA�������I����̓����̐����������Ȃ���A����I�ɂ����𑗂�킯���B

���͏�X�A�u�������l���L���Ȑ��Ԍn����邱�Ɓv���r�W�l�X�ɂł��Ȃ����ƍl���Ă������ǁA���A��A�C�f�A������B

�L�����p�X�т̂Ȃ��ŁA���ꂩ��ǂ�ǂ����Ă��������ȏ����ȏ����ȗc�����A�e���A�����āA���̗c���̎������A����ɁA�������Ȃ����̗c����I�̂��A�Ȃǂ��D������āi�܂�X�g�[���[������j����ɂ��A�u���̎q�̃t�H�X�^�[�y�A�����g�ɂȂ��Ă��������v�Ɠ`���ē�����Ă��炤�B

�̔��̌`���̓T�u�X�N�i����w���j�ɂ��A���Ƃ��A��J��500�~�ŁA����3��𑗐M����B

�C�ɓ���w�����p�����Ă�����Ă��������A��J���Ō_����~�߂Ă�����Ă������B

����̂Ȃ��ŁA�n�ʂ̌͂�t�w�̉��̏�Ԃ���̗͂т̗l�q�Ȃǂ���������A���Ԍn�̂��Ƃ�����l���̂��Ɓi�������l�����������Ԍn�قLj��肵�Ă���j�ɂ��Ēm���Ă��炦�邱�ƂɂȂ�B�������A�݂�Ȃ������ăZ���t���l���Ȃ��Ƃ����Ȃ����ǂˁB

����͐������l���̕ۑS���r�W�l�X�ɂ���A����܂łɂȂ��������B�N�����́A���̍ŏ��̎��H�҂ɂȂ�B�_�����ł���Ă݂悤����Ȃ����B

�܁[�A����Ȋ������ȁB

���̖ڂɂ́A���̏�ɂ���10�l�قǂ̊w�������̕\��͑O�����Ɋ�����ꂽ�B

�����Ęb�́A���̃v���W�F�N�g�̖��O�A����̐�`�̎d���A�����̎����Ȃǎ��X�ɓW�J���A�Ƃ肠�����A���ɏW�܂�܂łɂk�h�m�d�Ńv���W�F�N�g�����o�������A���[�Ō��߂邱�ƂɂȂ����B

���Ȃ݂Ƀv���W�F�N�g����7�A���̗��R�ƂƂ��ɂk�h�m�d�ɂ������A���[�̌��ʁA�uBioLink �i�o�C�I�����N�j�v�Ɍ��܂����B

���A���ψ��������́A�z�[���y�[�W�⏤�i�̉f���ɂȂ�c���i�����ł��j��A����̃Z���t���l���Ă��邾�낤�B�����ē��������A�r�m�r�œX���J���A���܂������ΒN���́A���邢�͑S���̓��悪����邩������Ȃ��i�������A�������l�͗c���ɖ��O�����Ă������j�B

����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B

���������A���i�͓���ł���A�c���͏��i�ł͂Ȃ����A�w����������̗c�������J����A���邢�͈�N��A�}��L������A��[�������Ƃ��āu�}���v�ɂ���t�H�X�^�[�y�A�����g�͎��ۂ̎�����ɂ��邱�Ƃ��ł���i�������l���ɂ͔�Q�͂Ȃ��j�B������q��������A���̎�q���t�H�X�^�[�y�A�����g�ɓ͂��B��������̂���b���B

���̓o�C�I�����N�p�Ɍ������J�����B�����Ă��ꂽ�l�������U�肱�ތ������B�����ć��ψ����́A��A�̍�Ƃ�ʂ̕�V�Ƃ��Ă�������ɂ���B

���z�����A����Ă��邤���ɂ����Ǝ����̑����u�ۑS���ĉ҂��v�r�W�l�X���v������������Ȃ��B�Ƃɂ����A�܂��͓������B

���낻��u�͂��߂Ɂv���I���ɂ��邪�A���̎��g�݂̂Ȃ��ɂ́A���̂悤�ȁA�����������w�̓Ǝ�������������A�s�[������\��������ł��邱�Ƃɂӂ�Ă��������B���h�Ȋw���ł͂Ȃ����B

�u�o�C�I�����N�v�ŁA��l�ЂƂ�̇��ψ����������̏��i�̔���o������ł���ׂ�Z���t��p�t�H�[�}���X���l���邽�߂ɂ́A���w���̇��ψ����͌o�c�w�̒m���i�}�[�P�e�B���O��u�����f�B���O�Ȃǁj���w�сA�o�c�w���̇��ψ����͊��w�̒m���i�A���̐��Ԃ�����l���Ȃǁj���w�ԕK�v������̂��i�c���ƂƂ��Ɋw������������I�j�B

���́A�ǂ�Ȏ�ނ̊����̉����ɂ��A���w���ƌo�c�w�������̒m�����K�v�ł���A�����������w�̊��w���ƌo�c�w���́A�x�X�g�}�b�`�I���Ǝv���Ă���B�x�X�g�}�b�`�Ȃ̂��B

�{���̂Ȃ��̊e�͂ɂ́A�����w���ɂȂ�O��̇����������Â��Ă���B�搶�V���[�Y����20���ɂȂ�A�O���̂���̂悤�ȓ������傫�Ȏ����͏��Ȃ��Ȃ��Ă������A�u�ʔ����Ă��߂ɂȂ�{�v�ɂ������Ƃ����C�����͕s�ς��B�ǎ҂̕��X����̎莆�����������A��܂����ƂƂ��ɁA���̕��͂ŏ����ł������C���ɂȂ��Ă������������Ƃ����C�������傫���Ȃ����B

�傰���Ɍ����A�l�m�ꂸ���]���|���ď����グ���͂�����A���炷��ƕM���������͂�����B�߂��݂�ꂵ�݂���₷���߂ɏ������͂�����B��20�N�ԁA�������w�̃q�g���܂߂��W�����ƈꏏ�ɕ��݂Ȃ��珑���Ă����B

�ǂ����낤�B�u�͂��߂Ɂv�炵���Ȃ��Ă������낤���B

������A�Ƃ肠�����A�����܂œǂ�ł��������Ă��肪�Ƃ��������܂��B

�ł͂܂��B�����C�ŁB

�{�V���[�Y���A�ǎ҂̊F����Ɏx�����āi1�N�ɂP���̃y�[�X�Łj20���ڂɂȂ�B

�P���ڂ́A��w�̂��Ƃ�m���Ăق����B

�w���⓮�����߂����āA�Ƃ��ɂ͔߂������Ƃ��N���邪������܂߂āi���Ƃ��ƐS�g�Ƃ��ɋ���ŁA�����璆�ɓ����Ԃ��Đ����Ă���j�������C�Â��Ă����A����Ȗʔ����������N�����w�ł���i�����ē����ɁA�����s���w�͂���Ȗʔ����Ȋw�ł���j�Ɠ`�������ď������B

20���ڂɂȂ��Ă����̎v���͕ς��Ȃ��B

�w���⓮���ɏ������߂ɐڂ���w�������Ă���������Ȃ����A�Ƃ����v�������������������Ȃ��B

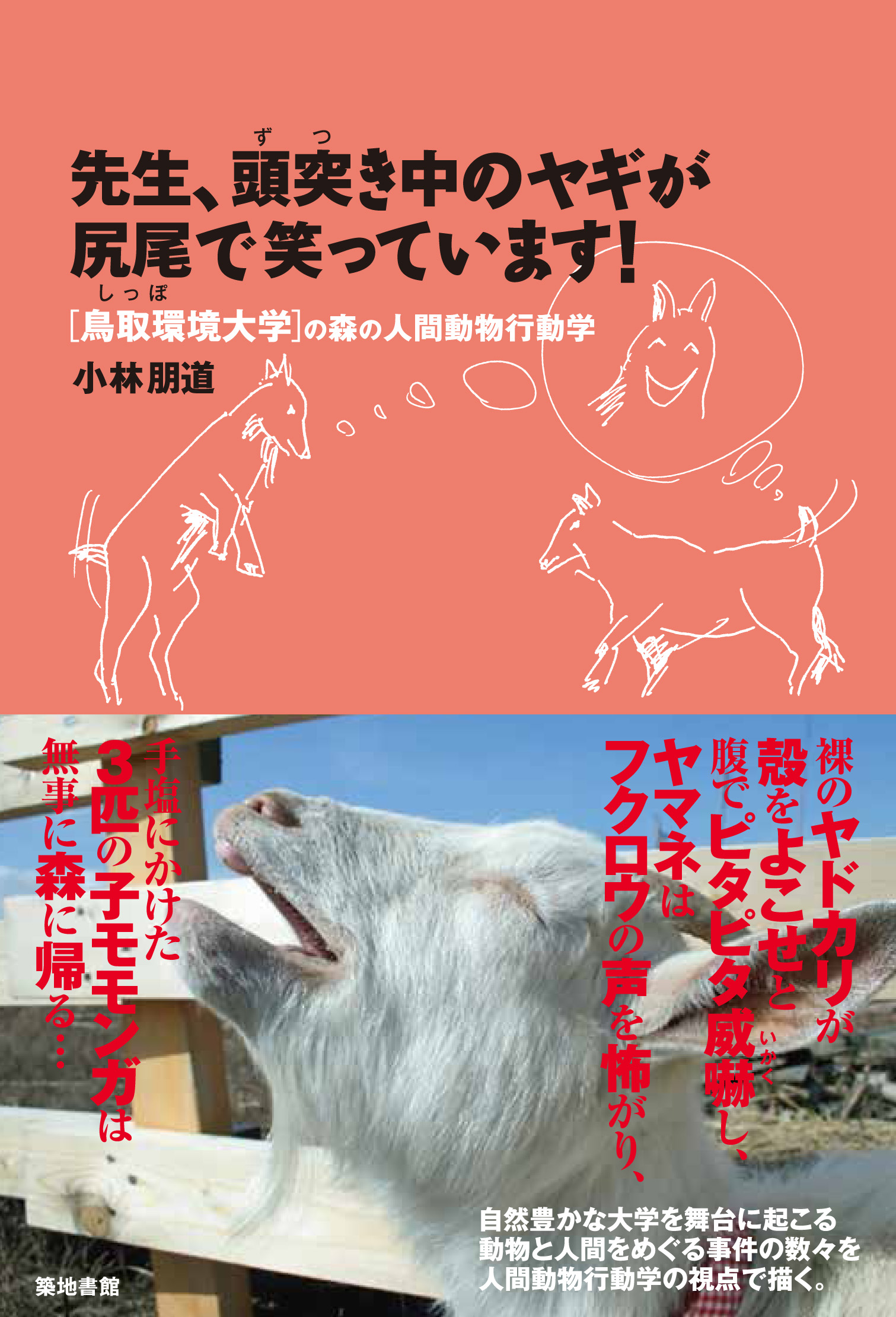

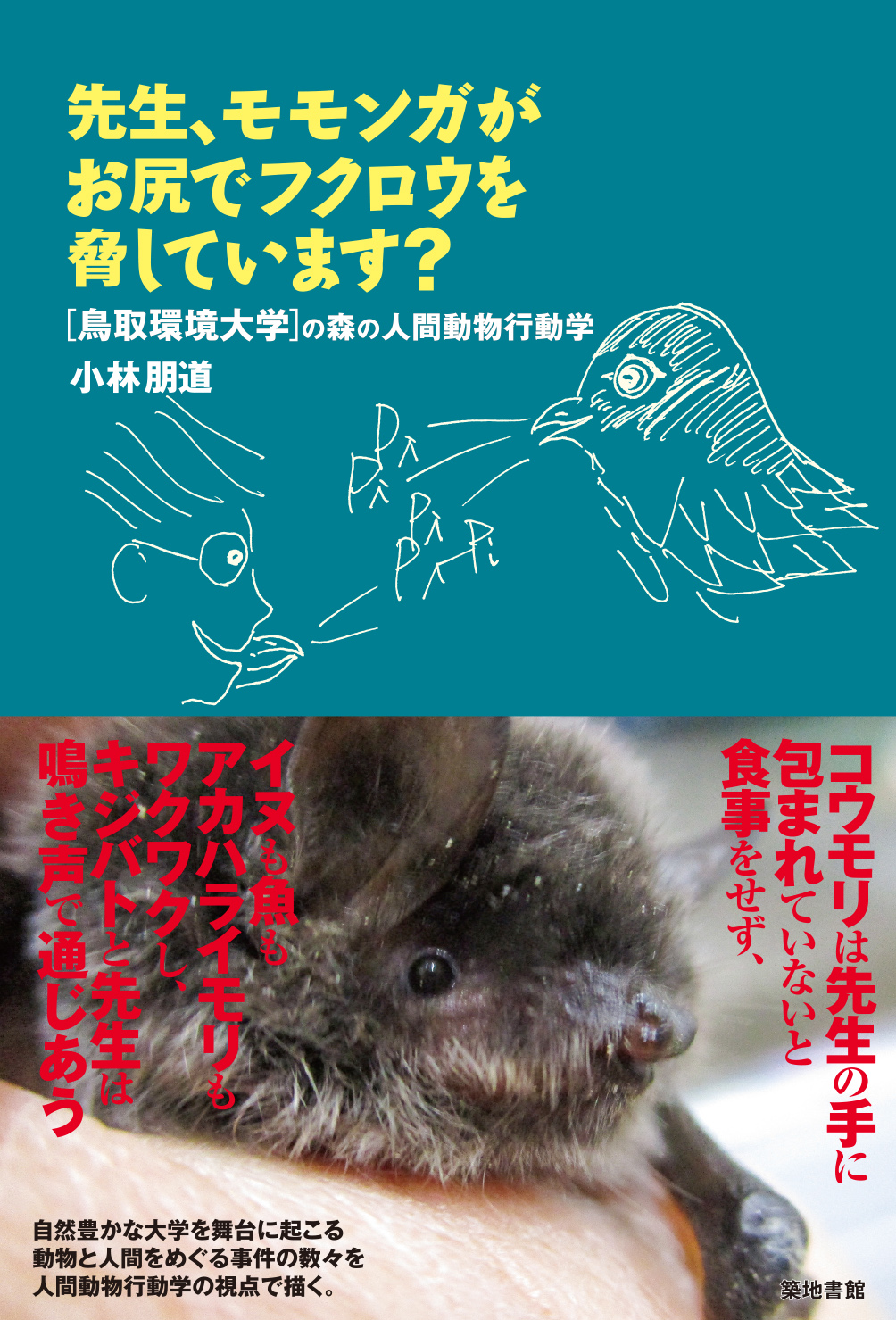

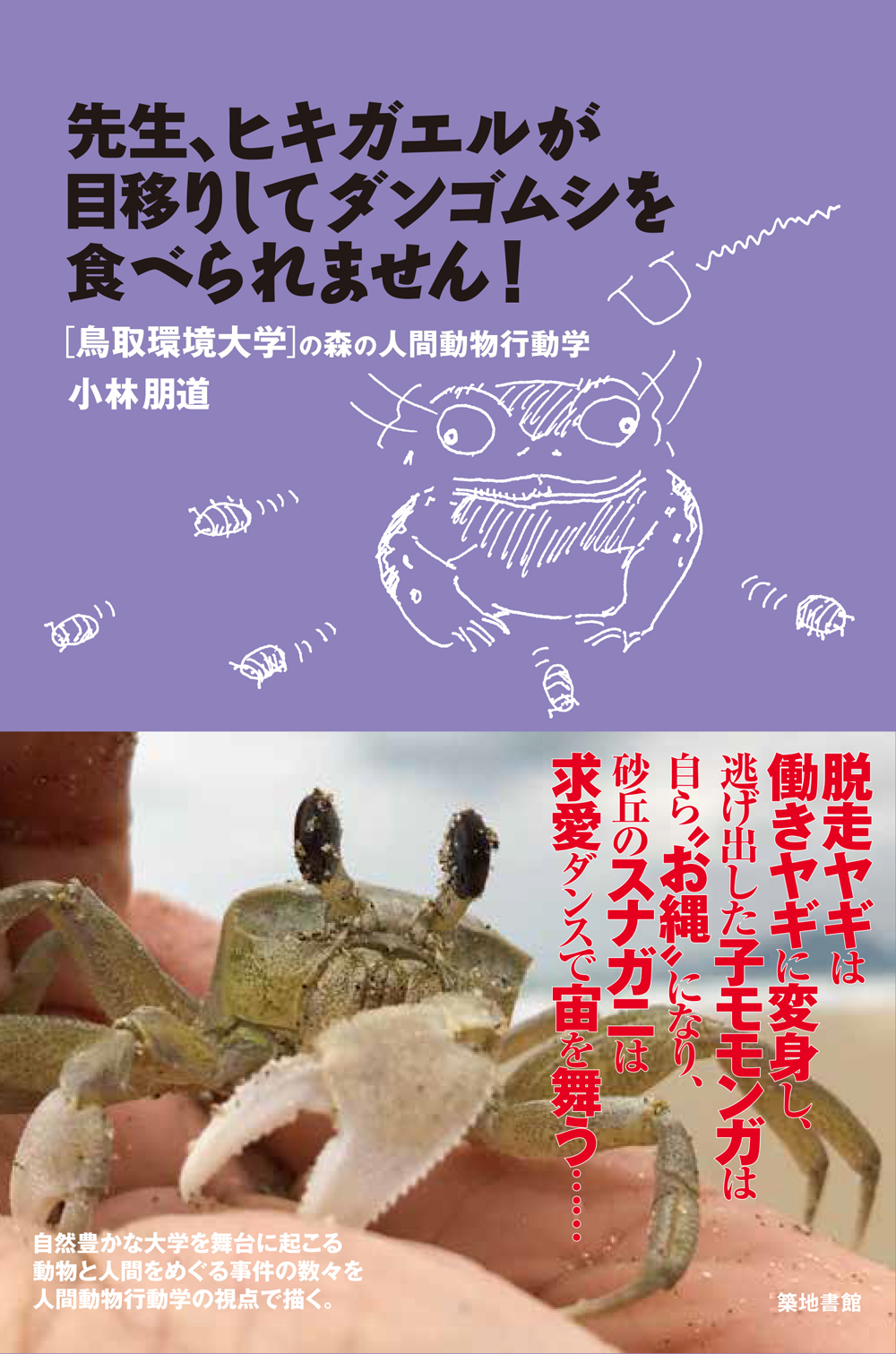

�����������w�̊w���E���ѕ������Â�A��D�]�u�搶�I�v�V���[�Y��20���B

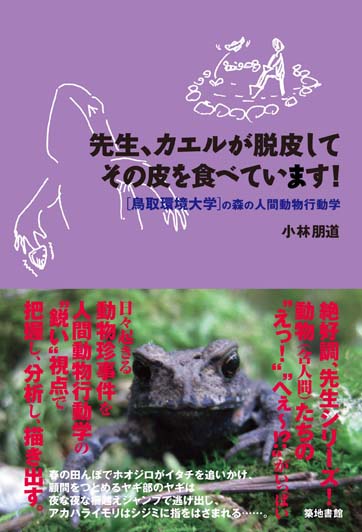

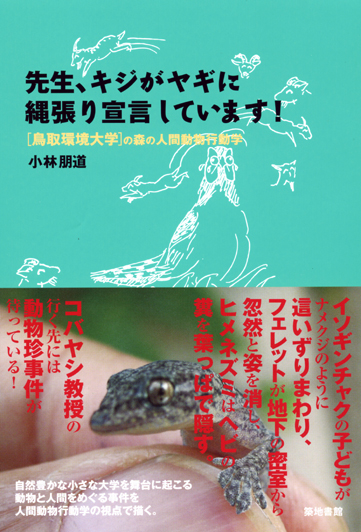

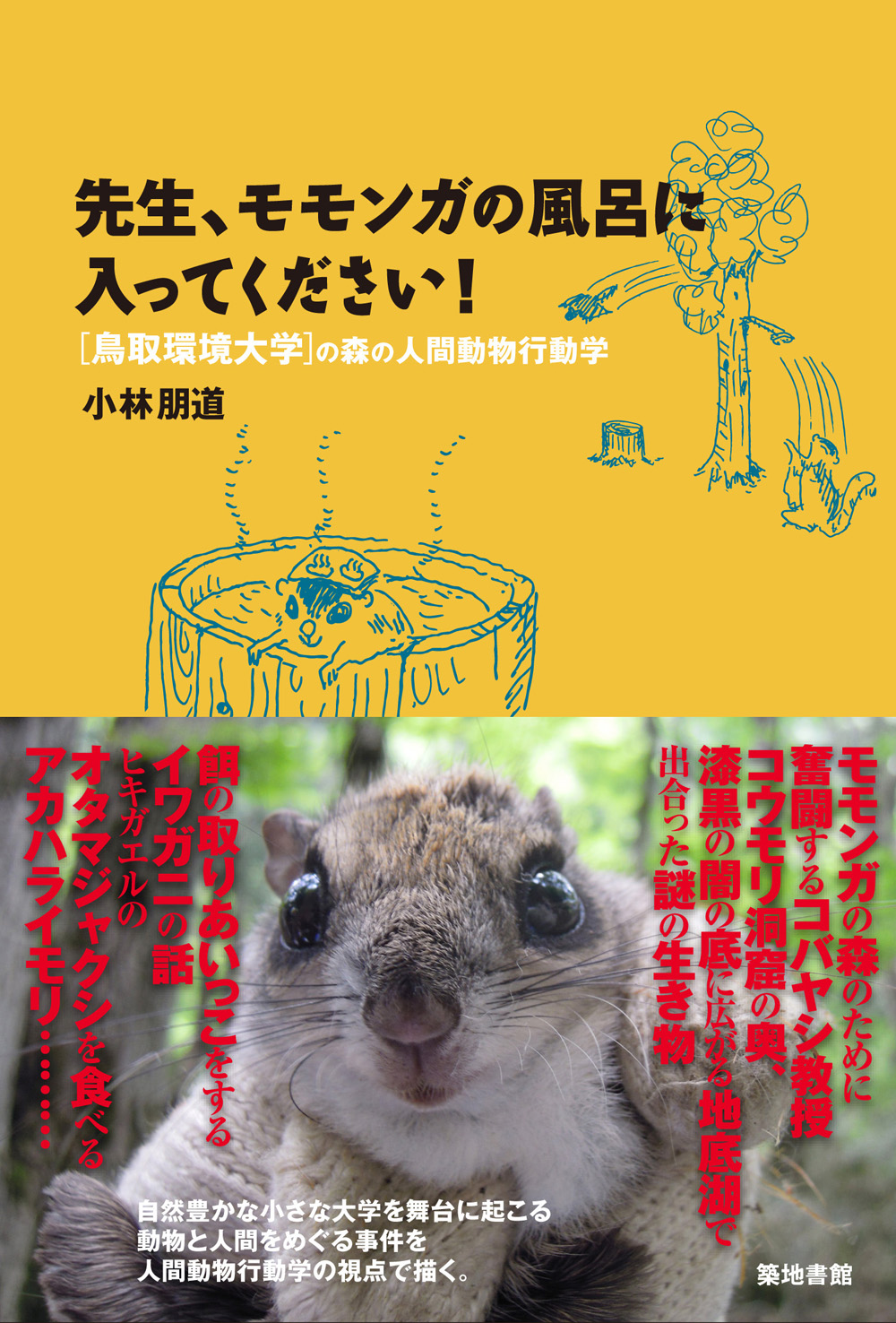

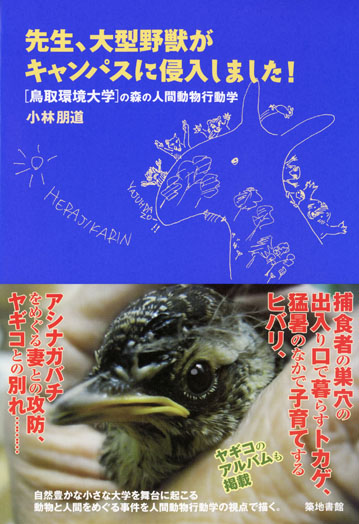

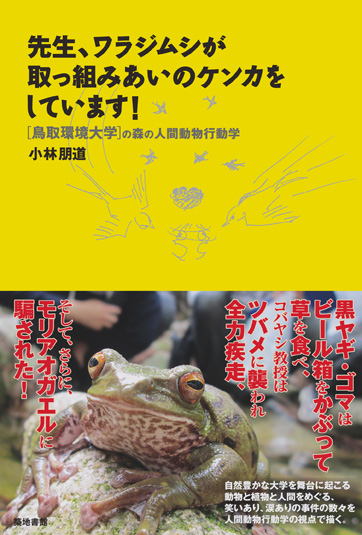

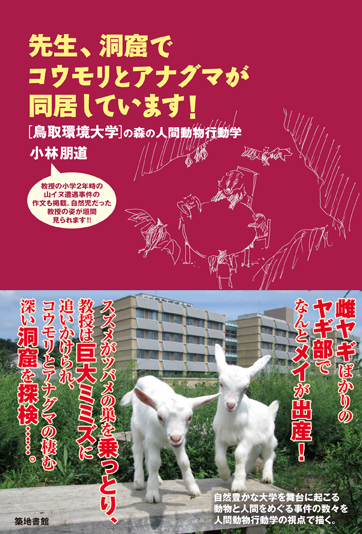

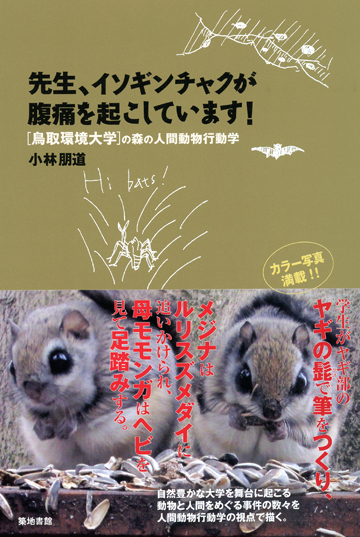

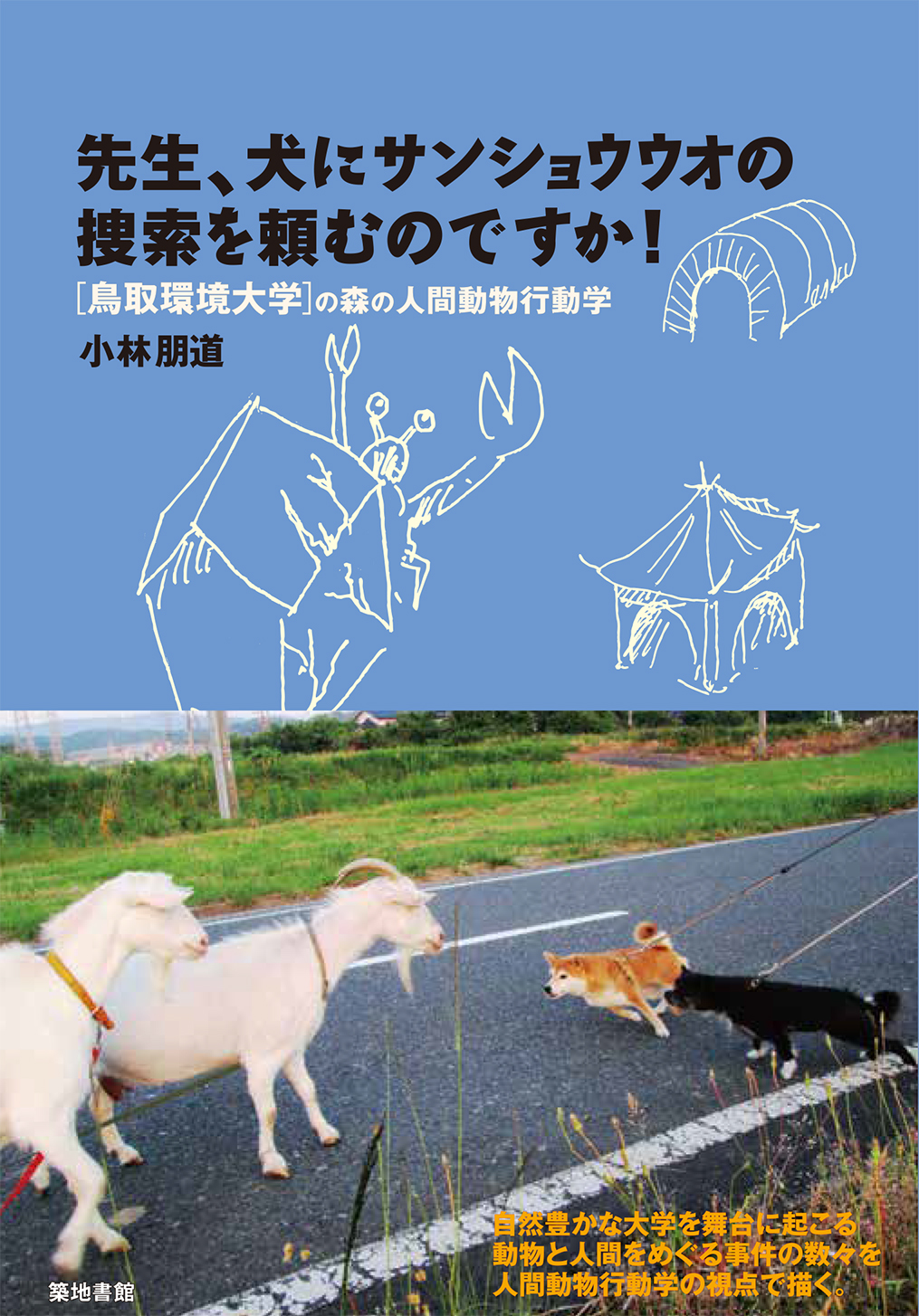

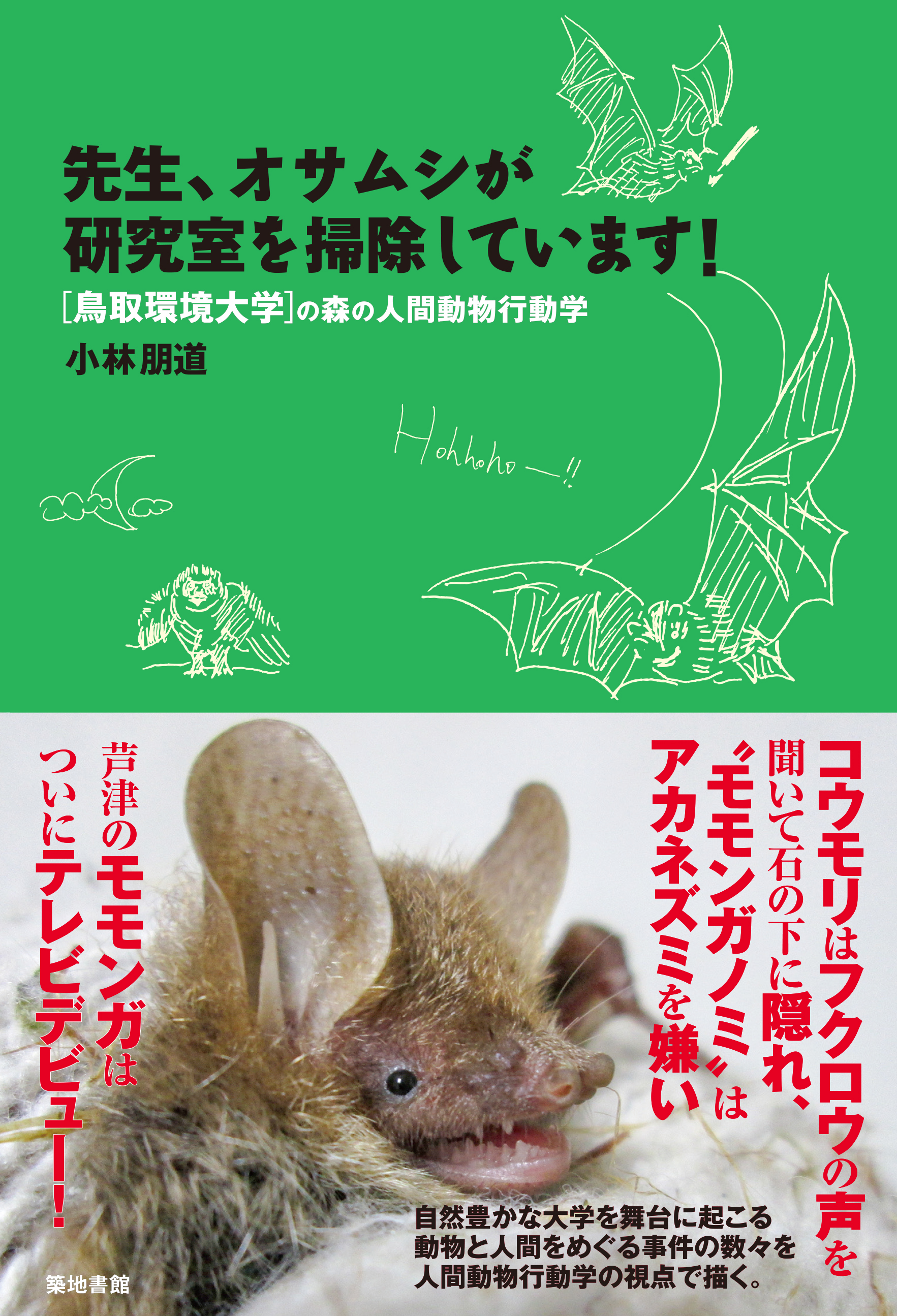

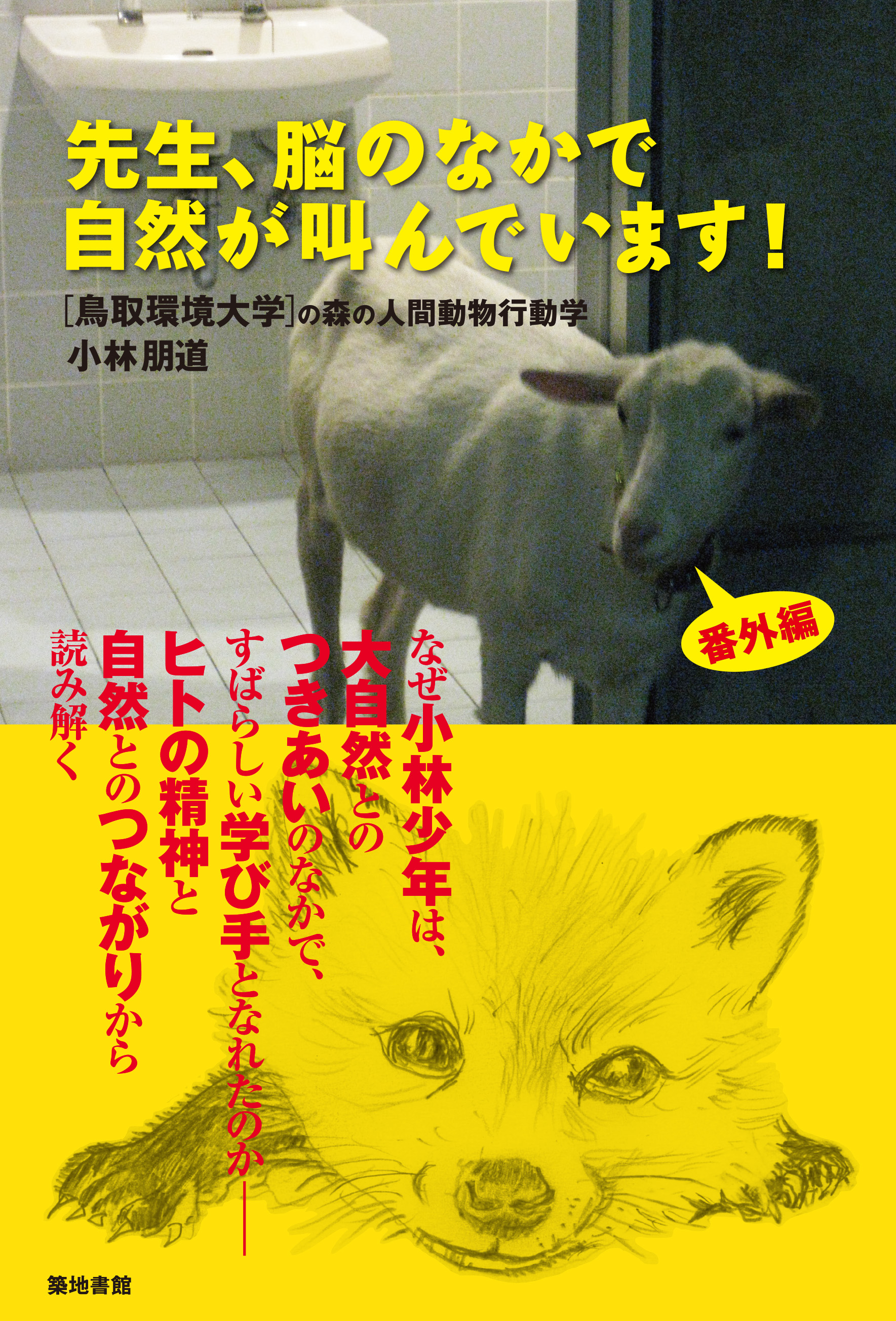

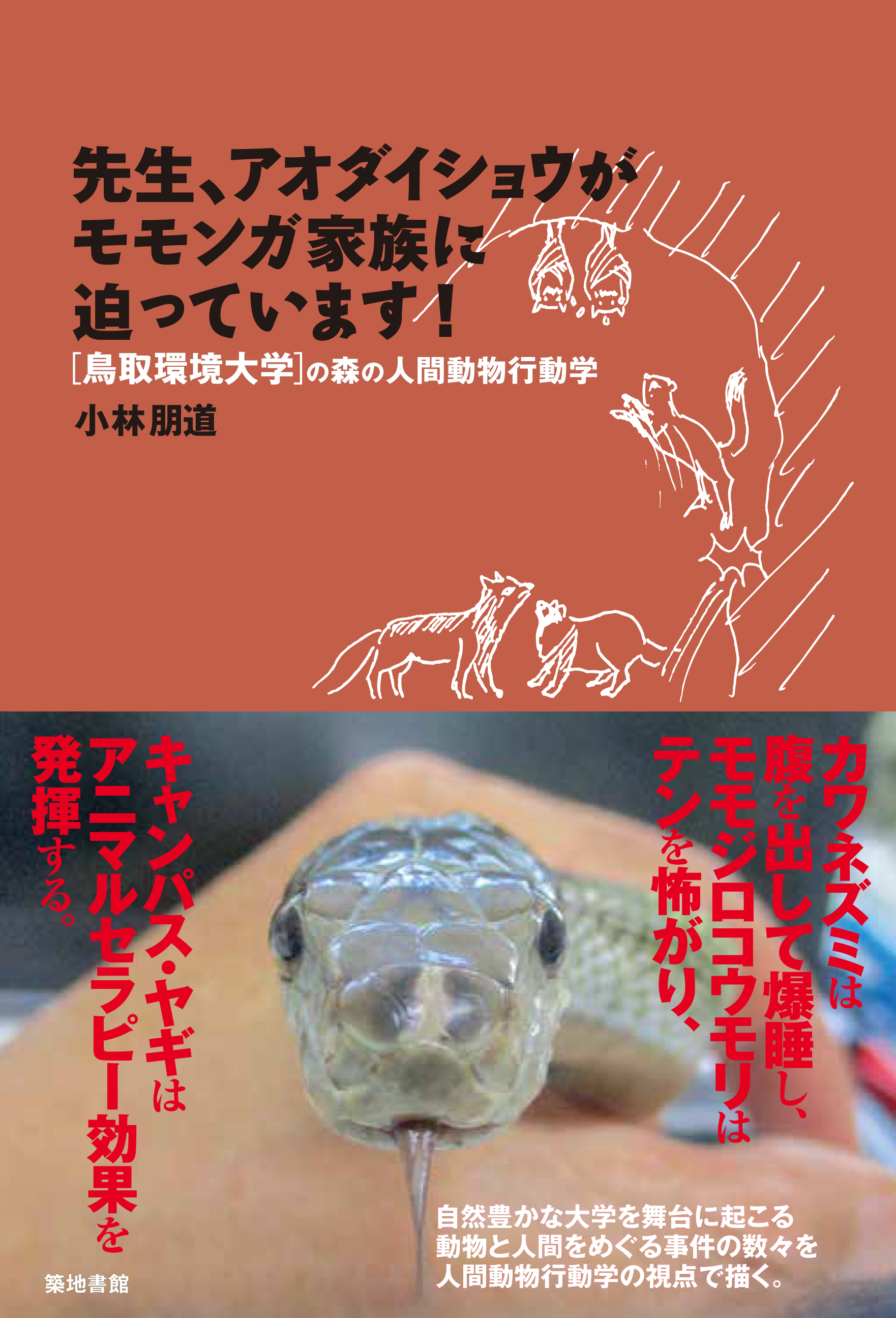

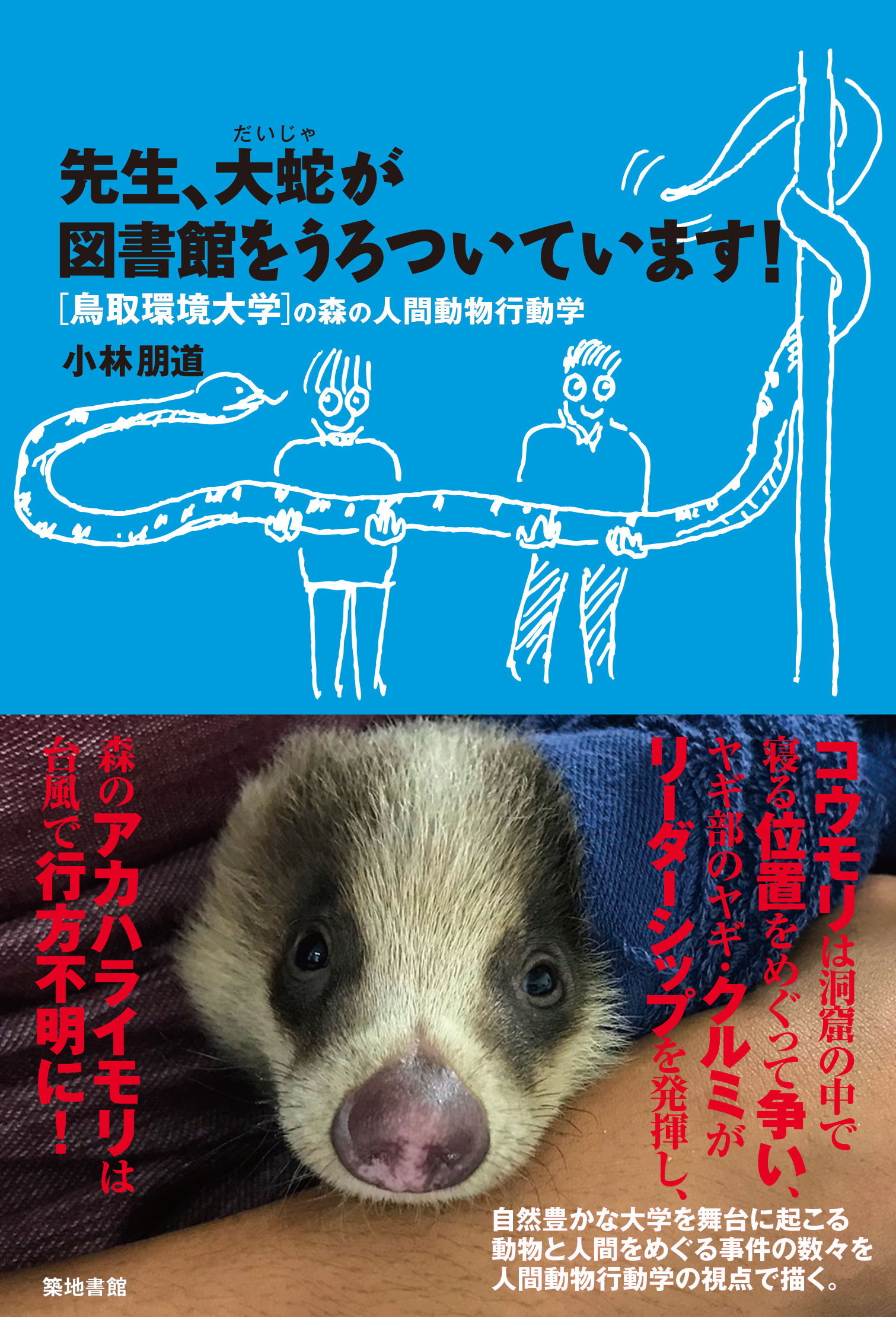

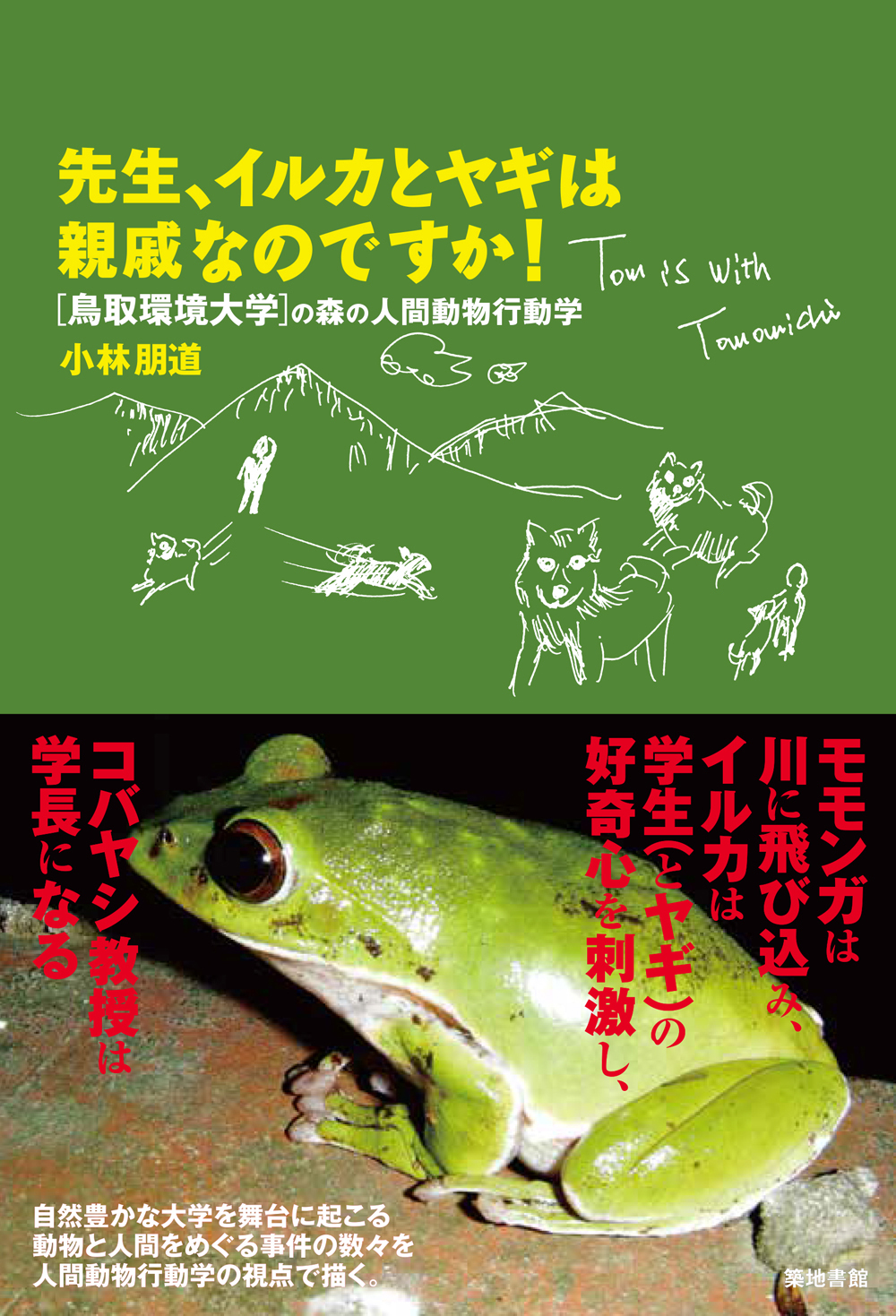

��19�N�O�A�܂��w���ł͂Ȃ������R�o���V��������w�̖��͂�`���邽�߂ɕM���Ƃ�A���̌㒷�������Ă������ƂɂȂ铮���G�b�Z�C�u�搶�I�v�V���[�Y�̑�1���w�搶�A����R�E�������L������ł��܂��I�x�����s����܂����B���܂��w�̃}�X�R�b�g�I���݂ɂȂ��Ă���u���M���v�̃��M������A�����Ώۂł��郂�����K��R�E�����A�[�~�̊w�������A�����Ċe���̃^�C�g���ɂȂ�����������̓�����q�g�Ƃ̏o�����ƕʂ���Â����[�����X�Ȍ����łÂ��Ă��܂����B

�w���������L�ѐL�сA���n���I�ɉ߂�����悤�ɑ�w�^�c�ɋ��ޓ��X�̂Ȃ��ŁA���܂łǂꂾ�����������̑��݂ɏ������Ă����̂������o����R�o���V�w���B�d���ɒǂ�ꓮ����w�������Ƃ̂ӂꂠ���̎��Ԃ͌��������̂́A���L���[���Ȃ�������ƍl�@�́A�����ė��ꂪ�ς���Ă��ς�邱�Ƃ̂Ȃ��ꔲ���̍D��S�ŁA�����ƃq�g�̐S�����E��������܂��B

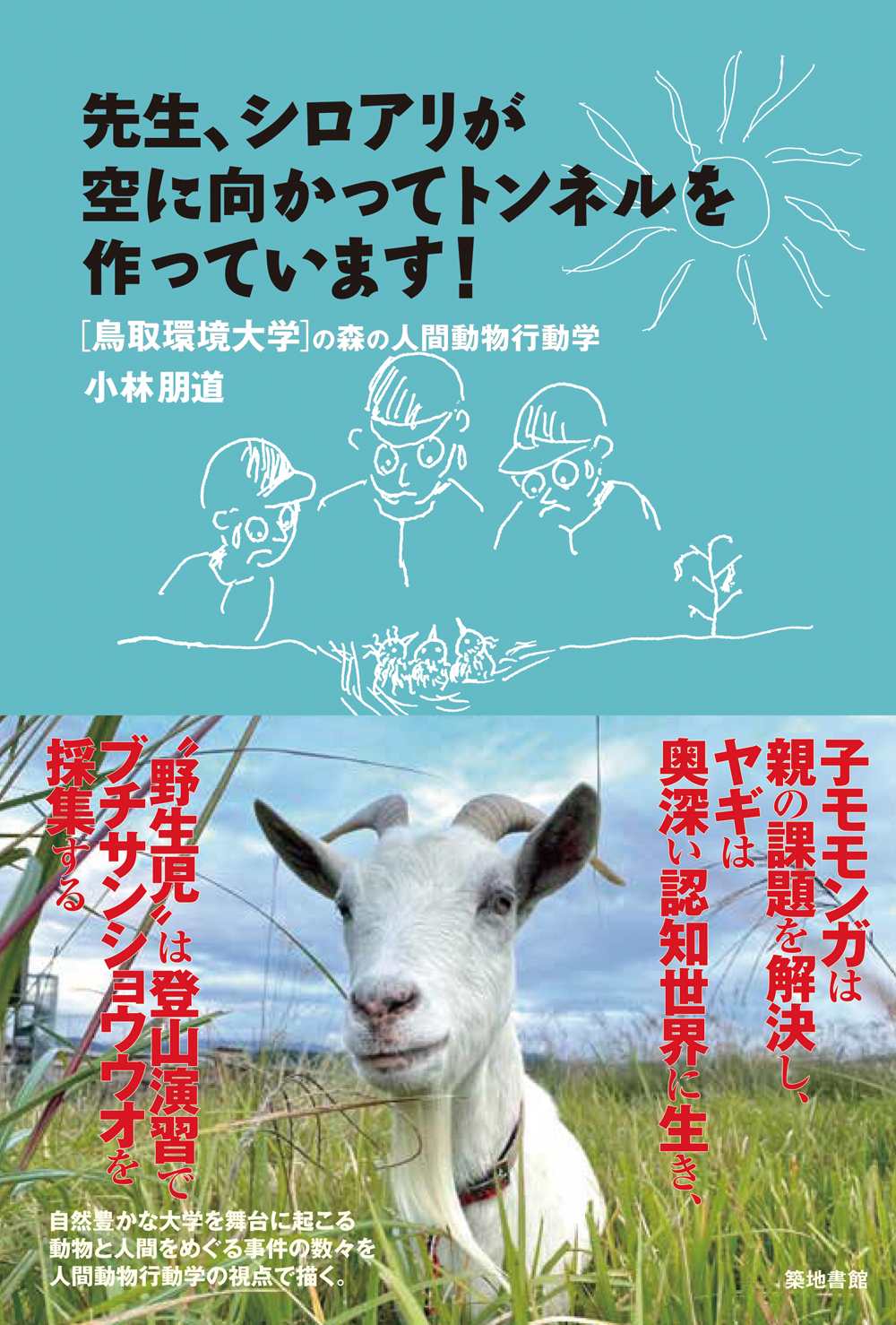

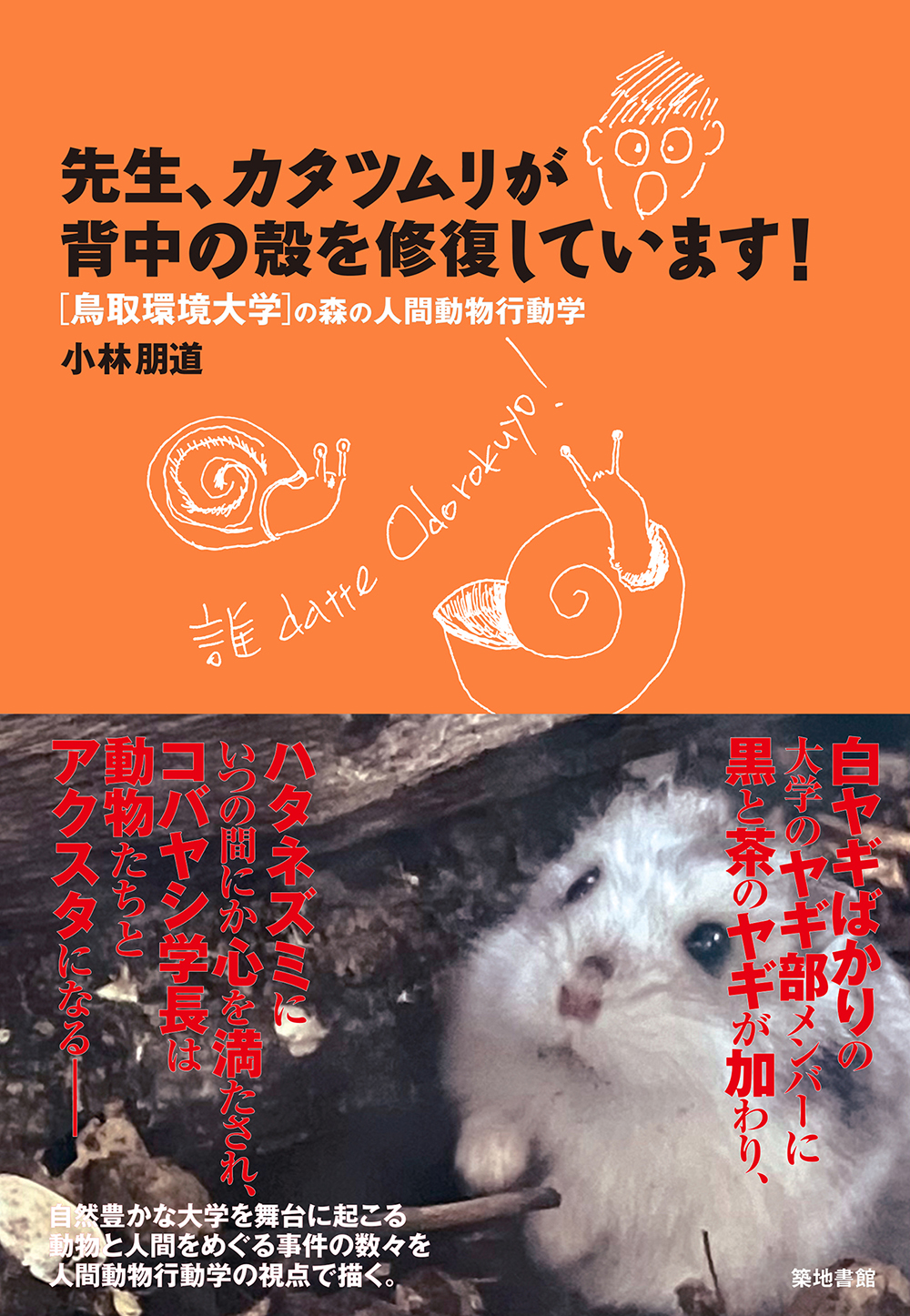

����s���́A�L�����p�X���ɑ傫�ȐX�����鎩�R�L���ȑ�w�����炱�����肠����A���܂��܂ȓ��������B����o�ꂷ��̂́A�V���[�Y���Ȃ��݂̃��M�ƃ������K�A�����ăV���[�Y�I�ɂ͂�����ƐV�������͋C�̃n�^�l�Y�~�A�i�k�Ɍ��̂������j�J�^�c�����A�A���C�O�}�̍��B

�{���^�C�g���ɂȂ��Ă���u�J�^�c�����v�����Ȑl���A�Ԉ���Ĕw���̌�����A�^�}���o���Ă��܂����J�^�c�����̏�Ȃ��p���݂�A���̈��炵���ɋC�Â���������܂���B���R�E�̃A�N�V�f���g�ł����Ă��܂����k�̌����C�����Ă����l�q�́A���҂̍D��S�̋]���ƂȂ����C�V�_�^�~�̌����������̌��ʂƍ��킹�āA�i���̖������������܂��B

�n���Ő����鐶���Ƃ��āA���̐����Ƃǂ��ւ���Ă����̂��B���҂́A�Y�펖�ł͂Ȃ��A�����ҁE����҂Ƃ��Ă̎�������A�l�ԂƓ����̌��݂Ɩ������l���Ă��܂����B�����ƃq�g�̉��[���F�m���E�̈�[���̂������Ƃ��ł���{�V���[�Y�́A������킸�A�ǂ̊�����ǂ�ł��y���߂܂��B