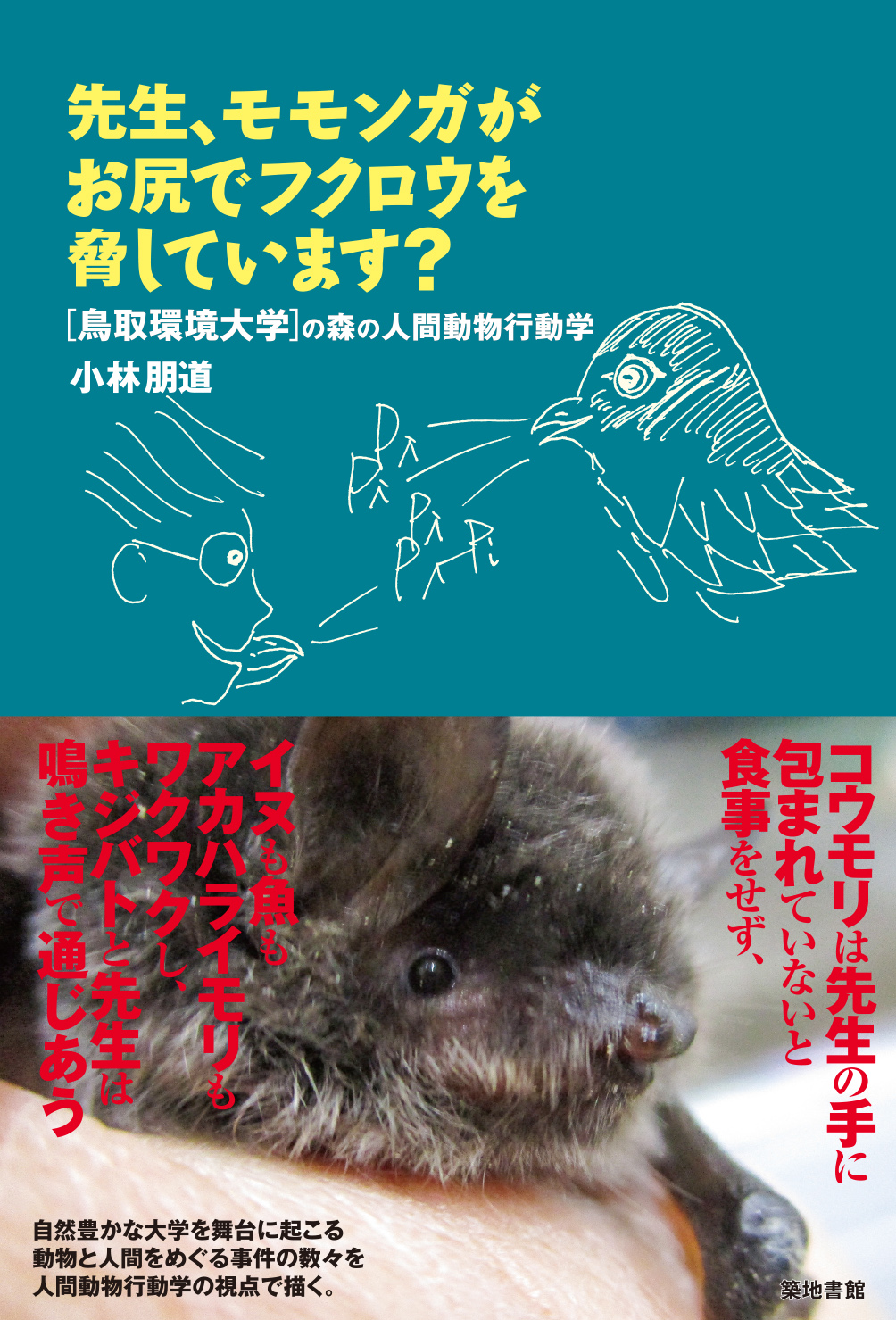

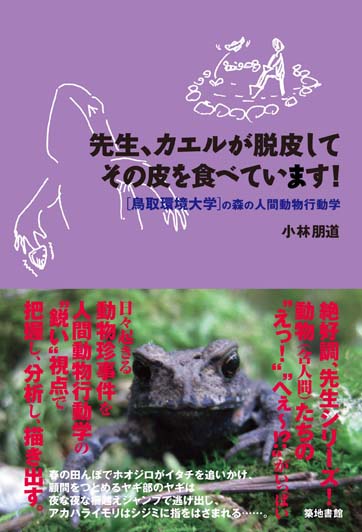

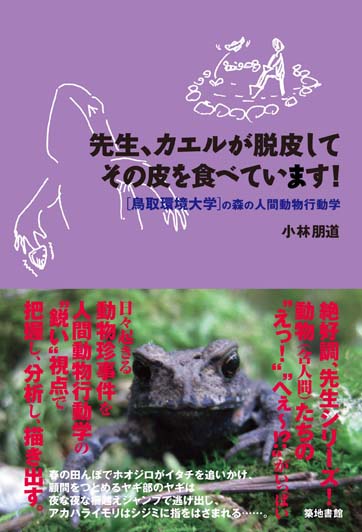

先生、カエルが脱皮してその皮を食べています!鳥取環境大学の森の人間動物行動学

小林朋道[著]

1,600円+税 四六判並製 200頁 2010年4月刊行 ISBN978-4-8067-1400-2

絶好調、先生シリーズ!

動物(含人間)たちの“えっ!” “へぇ〜!?”がいっぱい

日々起きる動物珍事件を人間動物行動学の“鋭い”視点で把握し、分析し、描き出す。

春の田んぼでホオジロがイタチを追いかけ、

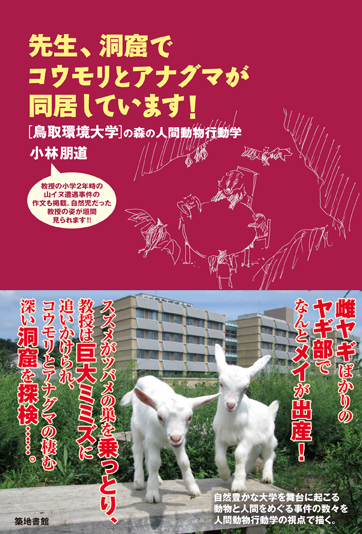

顧問をつとめるヤギ部のヤギは夜な夜な柵越えジャンプで逃げ出し、

アカハライモリはシジミに指をはさまれる………。

もくじ

はじめに

ヒキガエルも脱皮する、そして皮を食べるのだ

実はアカハライモリもそうだった

ヤギの脱走と講義を両立させる方法

驚きや意外性は生存や繁殖に有利に働く

海辺のスナガニにちょっと魅せられて

砂浜に残された動物たちのサインを読む

カラスよ、それは濡れ衣というものだ!

子ガラスを助けたのに親鳥に怒られた話

春の田んぼでホオジロがイタチを追いかける!

被食動物が捕食動物に対して行なう防衛的行動のお話br />

NHKのスタジオのテーブルの上を歩きまわった三匹のイモリ

私は“ラジオキャスターのプロ精神”を感じた

ペガサスのように柵を飛び越えて逃げ出すヤギの話

頼むからこれ以上私を苦しめないでおくれ

「はじめに」より抜粋

私が勤務する鳥取環境大学は「人と社会と自然との共生」をメインテーマに、一〇年前に設立された大学である。大学の一員である私も当然、「人と社会と自然との共生」をめざして日夜努力しているのであるが、努力すればするほど、みなさんに(結果的に)迷惑をおかけするような事件が発生する。

この本は、そのような“事件”について、動物行動学や人間比較行動学からの鋭い視点で、把握し、分析し、一部、都合がいいように解釈し、人間も含めた生物のすばらしさをご紹介したものである。

話は変わるが、昨年の暮れ、私のゼミの学生たちと忘年会をした(話がカワリスギジャ!)。その場で私は、約二名の学生の策略によって、サンタクロースの衣装を着させられ、私が自腹で買った某高級メーカーのアイスクリームをプレゼントするというキヨオチ(キヨオチというのは、今、私が考えた最新造語である。清水の舞台から飛び降りる、という表現があるが、清水の舞台から突き落とされる、という状況を端的に意味したのが“キヨオチ”である)を決行したのである。

「先生、サプライズで」、とかなんとかプレッシャーともオドシともわからぬ言葉で追い詰められ、会の進行のタイミングを見はからって、サンタ姿の私が会場(会場といっても、大学の近くのコミュニティーハウスの二階であるが)に出ていくという、まさにキヨオチである。

すべったらどうしよう。

責任はとってもらえるのだろうか。

などと思いながら、でも一方で、一生懸命、会を準備してくれた約二名の学生のためにとも思いながら、私は会場への階段を一歩一歩上っていったのである。

結果は、写真を見ていただきたい。私にキヨオチさせた約二名の学生は、会の翌日、「(サンタでキヨオチしてくれて)ありがとうございました」と、私に言ったのだった。

いい話である。

ところで、その忘年会で、私の日ごろの行為に関する、私もはじめて聞くような興味深い話が明らかにされた。そのなかから二つほど。

その忘年会に先立って、二カ月ほど前に同じ場所でゼミの懇親会を行なったのだが、私は携帯コンロのガスボンベの準備を任された。さて、盛大に会も終わり、会で出たゴミをすべて分別し、私が大学に持って帰ることにした。そして、私はさっそくゴミの処理を大学で始めた。やっかいなのはガスボンベである。まだガスが残っているものは捨てずに保管し、ガスがほとんど残っていないと判断したものは、缶に太い釘で穴をあけて、ガスを外に出し、それから、缶を捨てる場所に捨てた。

その翌日である。学生全員に次のようなメールが送られたという。

「教育研究棟の一階で異臭騒ぎがありました。原因は、携帯コンロの使用済みのガスボンベの缶でした。みなさん、学内ではガスは絶対に使わないでください」

ちなみに、このメールは学生たちだけに送られ、教員には送られなかった。事務の人が、「まさか教員は、こんなことはしないだろう」と思ったのだろう。だから私はそんな事件が起こったことは知らなかった。

私のゼミの学生は、時間的な関係から「小林が怪しい」と思ったらしい。

忘年会で「それは先生ですよね」と聞かれ、私は「それはどう考えても私だ」と答えておいた。

「完全にガスがぬけきれないまま研究棟にもどって、ゴミ箱に捨てたから、それから少しまだ漏れたんだろう」という冷静な解説も忘れなかった。

学生も私も事件の真相がわかってお互いすっきりして「よかったよかった」と話しあったのだ。

真実がわかるというのは、科学の大きな楽しみでもある。

もう一つ、Aくんが、次のような話をしてくれた。

忘年会の前日の夕方、Aくんが、卒業研究のための作業を実習準備室でやっていたとき、私が入ってきて、何か声をかけたあと、その奥にある飼育室に入っていったという。(もちろん私もそのときのことは覚えていた。)

そして、Aくんは実に真顔で自然に言ったのである。

「先生が飼育室に入ってすぐに、今度は鳩が飼育室から出てきたので、先生が鳩になったのかと、一瞬驚きました」

ワタシハ鳩にヘンシンデキル体質かーー。

ワタシハマジシャンかーーー。

Aくんは、少なくとも一瞬は半分そう思ったかもしれない。Aくんは、飼育室のなかに鳩(ホバという名で、幼鳥のころ右羽の骨を複雑骨折してそれ以来飛ぶことができなくなり、私が自宅で飼っている。ただし冬だけ大学に連れてきている)がいることは知らなかったらしい。

私はいつも、飼育室に入ったら、運動不足になっているホバをカゴから出し、飼育室とドア一つ接した準備室に出してやる。飼育室には、イタチの仲間であるフェレットが、やはりカゴのなかで飼われており、こちらもカゴから出してやらなければならない。フェレットと鳩を同じ部屋に出すと食物連鎖が起こるので、フェレットは飼育室に、鳩は準備室へ、と分けているのである。

ホバは、Aくんを驚かせたあと、同じく準備室で、一生懸命アカハライモリの個体識別の作業を行なっていたIさんに背後から近寄り、Iさんを驚かせたという。振り返ると、大きな鳥が突然後方にいたら、そりゃあびっくりするだろう。

以前は、準備室から廊下に出て、薄暗い廊下をひたひたと歩き、通りすがりの学生を驚かせたこともあった。

これらの話から私は次のような結論を導き出した。

「小林は、対個人、あるいは対集団レベルで、時には動物たちにも手伝ってもらいながら、大学を活性化している」

一見、話が横道にそれたように思われる読者もおられるかもしれないが、実はこれも私の綿密な計画の一つであることが、次の一文によって理解していただけると思う。

つまり、この本は、こういった、大学を中心にした“事件”を、研究者の鋭い五感と脳を通して把握・分析してできあがった本だ、ということなのである。

小林朋道

| 小林朋道[著] 1,600円+税 四六判並製 200頁 2010年4月刊行 ISBN978-4-8067-1400-2 絶好調、先生シリーズ! 動物(含人間)たちの“えっ!” “へぇ〜!?”がいっぱい 日々起きる動物珍事件を人間動物行動学の“鋭い”視点で把握し、分析し、描き出す。 春の田んぼでホオジロがイタチを追いかけ、 顧問をつとめるヤギ部のヤギは夜な夜な柵越えジャンプで逃げ出し、 アカハライモリはシジミに指をはさまれる………。 |

はじめに

ヒキガエルも脱皮する、そして皮を食べるのだ

実はアカハライモリもそうだった

ヤギの脱走と講義を両立させる方法

驚きや意外性は生存や繁殖に有利に働く

海辺のスナガニにちょっと魅せられて

砂浜に残された動物たちのサインを読む

カラスよ、それは濡れ衣というものだ!

子ガラスを助けたのに親鳥に怒られた話

春の田んぼでホオジロがイタチを追いかける!

被食動物が捕食動物に対して行なう防衛的行動のお話br />

NHKのスタジオのテーブルの上を歩きまわった三匹のイモリ

私は“ラジオキャスターのプロ精神”を感じた

ペガサスのように柵を飛び越えて逃げ出すヤギの話

頼むからこれ以上私を苦しめないでおくれ

私が勤務する鳥取環境大学は「人と社会と自然との共生」をメインテーマに、一〇年前に設立された大学である。大学の一員である私も当然、「人と社会と自然との共生」をめざして日夜努力しているのであるが、努力すればするほど、みなさんに(結果的に)迷惑をおかけするような事件が発生する。

この本は、そのような“事件”について、動物行動学や人間比較行動学からの鋭い視点で、把握し、分析し、一部、都合がいいように解釈し、人間も含めた生物のすばらしさをご紹介したものである。

話は変わるが、昨年の暮れ、私のゼミの学生たちと忘年会をした(話がカワリスギジャ!)。その場で私は、約二名の学生の策略によって、サンタクロースの衣装を着させられ、私が自腹で買った某高級メーカーのアイスクリームをプレゼントするというキヨオチ(キヨオチというのは、今、私が考えた最新造語である。清水の舞台から飛び降りる、という表現があるが、清水の舞台から突き落とされる、という状況を端的に意味したのが“キヨオチ”である)を決行したのである。

「先生、サプライズで」、とかなんとかプレッシャーともオドシともわからぬ言葉で追い詰められ、会の進行のタイミングを見はからって、サンタ姿の私が会場(会場といっても、大学の近くのコミュニティーハウスの二階であるが)に出ていくという、まさにキヨオチである。

すべったらどうしよう。

責任はとってもらえるのだろうか。

などと思いながら、でも一方で、一生懸命、会を準備してくれた約二名の学生のためにとも思いながら、私は会場への階段を一歩一歩上っていったのである。

結果は、写真を見ていただきたい。私にキヨオチさせた約二名の学生は、会の翌日、「(サンタでキヨオチしてくれて)ありがとうございました」と、私に言ったのだった。

いい話である。

ところで、その忘年会で、私の日ごろの行為に関する、私もはじめて聞くような興味深い話が明らかにされた。そのなかから二つほど。

その忘年会に先立って、二カ月ほど前に同じ場所でゼミの懇親会を行なったのだが、私は携帯コンロのガスボンベの準備を任された。さて、盛大に会も終わり、会で出たゴミをすべて分別し、私が大学に持って帰ることにした。そして、私はさっそくゴミの処理を大学で始めた。やっかいなのはガスボンベである。まだガスが残っているものは捨てずに保管し、ガスがほとんど残っていないと判断したものは、缶に太い釘で穴をあけて、ガスを外に出し、それから、缶を捨てる場所に捨てた。

その翌日である。学生全員に次のようなメールが送られたという。

「教育研究棟の一階で異臭騒ぎがありました。原因は、携帯コンロの使用済みのガスボンベの缶でした。みなさん、学内ではガスは絶対に使わないでください」

ちなみに、このメールは学生たちだけに送られ、教員には送られなかった。事務の人が、「まさか教員は、こんなことはしないだろう」と思ったのだろう。だから私はそんな事件が起こったことは知らなかった。

私のゼミの学生は、時間的な関係から「小林が怪しい」と思ったらしい。

忘年会で「それは先生ですよね」と聞かれ、私は「それはどう考えても私だ」と答えておいた。

「完全にガスがぬけきれないまま研究棟にもどって、ゴミ箱に捨てたから、それから少しまだ漏れたんだろう」という冷静な解説も忘れなかった。

学生も私も事件の真相がわかってお互いすっきりして「よかったよかった」と話しあったのだ。

真実がわかるというのは、科学の大きな楽しみでもある。

もう一つ、Aくんが、次のような話をしてくれた。

忘年会の前日の夕方、Aくんが、卒業研究のための作業を実習準備室でやっていたとき、私が入ってきて、何か声をかけたあと、その奥にある飼育室に入っていったという。(もちろん私もそのときのことは覚えていた。)

そして、Aくんは実に真顔で自然に言ったのである。

「先生が飼育室に入ってすぐに、今度は鳩が飼育室から出てきたので、先生が鳩になったのかと、一瞬驚きました」

ワタシハ鳩にヘンシンデキル体質かーー。

ワタシハマジシャンかーーー。

Aくんは、少なくとも一瞬は半分そう思ったかもしれない。Aくんは、飼育室のなかに鳩(ホバという名で、幼鳥のころ右羽の骨を複雑骨折してそれ以来飛ぶことができなくなり、私が自宅で飼っている。ただし冬だけ大学に連れてきている)がいることは知らなかったらしい。

私はいつも、飼育室に入ったら、運動不足になっているホバをカゴから出し、飼育室とドア一つ接した準備室に出してやる。飼育室には、イタチの仲間であるフェレットが、やはりカゴのなかで飼われており、こちらもカゴから出してやらなければならない。フェレットと鳩を同じ部屋に出すと食物連鎖が起こるので、フェレットは飼育室に、鳩は準備室へ、と分けているのである。

ホバは、Aくんを驚かせたあと、同じく準備室で、一生懸命アカハライモリの個体識別の作業を行なっていたIさんに背後から近寄り、Iさんを驚かせたという。振り返ると、大きな鳥が突然後方にいたら、そりゃあびっくりするだろう。

以前は、準備室から廊下に出て、薄暗い廊下をひたひたと歩き、通りすがりの学生を驚かせたこともあった。

これらの話から私は次のような結論を導き出した。

「小林は、対個人、あるいは対集団レベルで、時には動物たちにも手伝ってもらいながら、大学を活性化している」

一見、話が横道にそれたように思われる読者もおられるかもしれないが、実はこれも私の綿密な計画の一つであることが、次の一文によって理解していただけると思う。

つまり、この本は、こういった、大学を中心にした“事件”を、研究者の鋭い五感と脳を通して把握・分析してできあがった本だ、ということなのである。

小林朋道