�V�т��w�тɌ������Ȃ��킯 ���������w�ю����Ă�

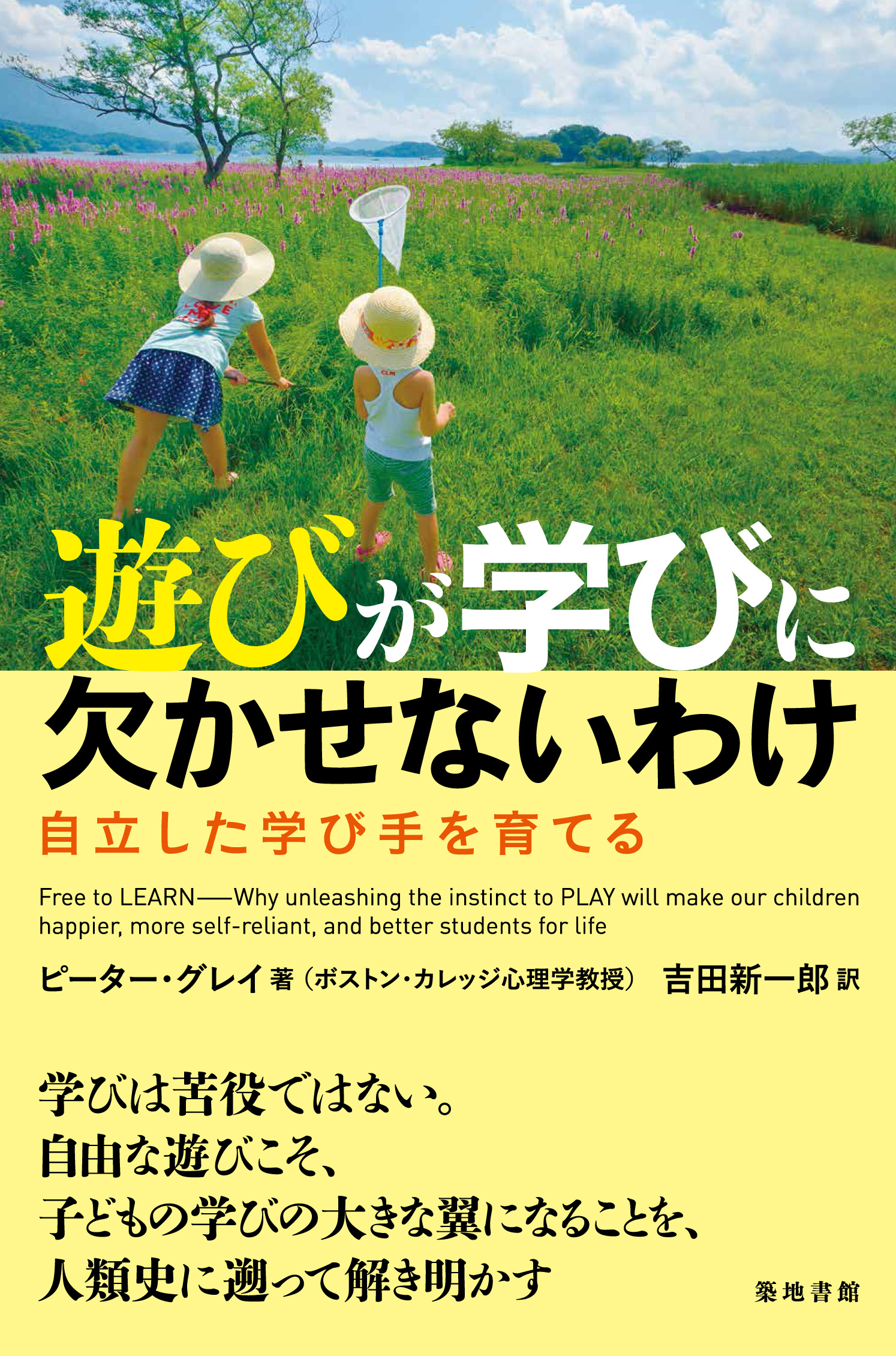

| �s�[�^�[�E�O���C�m���n�@�g�c�V��Y�m��n 2,400�~�{�Ł@�l�Z�������@352�Ł@2018�N4�����s�@ISBN978-4-8067-1555-9 �ٔN��̎q�ǂ������̏W�c�ł̗V�т��A����I�Ɋw�K�\�͂����߂�̂͂Ȃ����B ��̏W�̎���́A�T�o�C�o���̂��߂̐����Z�p�̊w�K��������������A ���Ҏ���̂��ǂ��́A�����O�ł̊w�т���A�w�т̏�Ƃ��Ă̊w�Z�̂�����܂ł� �����ȐS���w�҂������ɉ������������B ���U�ɂ킽���āA�ǂ��w�ю�ł��邽�߂̒m�b���l�܂����{�B �y�{���ւ̎^���z �s�[�^�[�E�O���C�́A�u�q�ǂ��̗V�т̐i���w�v�Ɋւ��鐢�E�I�Ȍ��Ђ̈�l�ł��B�����āA�S���w�̕S�Ȏ��T�I�m���Ǝ��ߐ[���������A�����������ۑ�ł���w�Z���v�ɉ��p���Ă��܂��B�ނ��{���Œ�Ă��Ă��邷�ׂĂɂ͎^�����Ȃ��Ă��A�ނ͎������ɁA�q�ǂ������̎��R�Ȋw�ѕ��ɏ��������w�Z���ǂ�����ׂ������A�čl����悤�ɔ����Ă��܂��B �\�\�X�e�B�[�u���E�s���J�[�i�n�[�o�[�h��w�S���w�����j ���ׂĂ̎q�ǂ��́A�w�Ԃ��Ƃ��D���ł��B�ł��A�قƂ�ǂ̎q�ǂ��́A�w�Z�i���j�������ł��B���̖����ɂ��Ď������͘b���̂�����Ă��܂����B�D��S�̉�ł��邠�Ȃ��̎q�ǂ����s�@���ȑӂ��҂ɂȂ��Ă��܂��̂͂Ȃ��Ȃ̂��s�v�c�Ɏv�������Ƃ̂���ǎ҂ɁA�{���͓����ƑΏ��@����Ă��܂��B �\�\�w���R�ɉH������q�ǂ�����Ă悤�x�̒��ҁA���m�A�E�X�N�i�[�W �z�[���E�X�N�[�����O�����Ă���e��A�q�ǂ��̍K��������Ă���҂ɂƂ��Ă��������̂Ȃ��{�B �\�\�z�[���E�G�f���P�[�V�����i�ݑ��j�}�K�W���� ���҃s�[�^�[�E�O���C�́A�Ȋw�Ɛi�������w��ʂ��āA�l�ނ͗V�Ԃ悤�Ƀf�U�C������Ă��邱�ƁA�V�т�ʂ��Đ������邱�ƁA�����Ďq�ǂ��ɂƂ��ėV�т͊w�Ԃ��ƂƓ��`�ł��邱�Ƃ��ؖ����Ă��܂��B�{���́A�������ɑO��i�p���_�C���j�̌��I�ȕω��𔗂�A�K����������l�ނ̒����I�Ȑ����ɂƂ��Č������Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��B �\�\�X�`���A�[�g�E�u���E���i�S�ėV�ь������������^�J���t�H���j�A��w�T���f�B�G�S�Z�y�����j |

���ҏЉ�

��ҏЉ�

�ڎ�

�����Q�l����

�v�����[�O