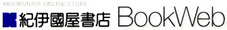

魚の耳で海を聴く 海洋生物音響学の世界――歌うアンコウから、シャチの方言、海中騒音まで

| アモリナ・キングドン[著] 小坂恵理[訳] 3,200円+税 四六判上製 352頁 2025年4月刊行 ISBN978-4-8067-1683-9 クジラやイルカが音でコミュニケーションを取っているのは、よく知られているが、 音でコミュニケーションを取る水中生物は多く、海の中は賑やかな会話にあふれている。 一方、大型船のスクリュー音、海底資源探査のエアガンなど、ヒトが発する音のために、 生き物たちのコミュニケーションや生態が脅かされていることがわかってきた。 魚たちと音の関係、海中騒音の現状と解決策、 ふだん、私たちが気にとめることの少ない海中の音の世界を、 最新の研究と取り組みを通して、身近に捉え直す。 ●2025/7/26(土)朝日新聞書評欄で紹介されました。 筆者は田島木綿子氏(国立科学博物館研究主幹)です。 |

アモリナ・キングドン(Amorina Kingdon)

サイエンス・ライター。

作品は『ベスト・カナディアン・エッセーズ』に収録され、

デジタル・パブリッシング賞、ジャック・ウェブスター賞、

ナショナル・マガジン・アワードの最優秀新人マガジン・ライター賞などを受賞している。

以前は『Hakai Magazine』のスタッフライター、

ビクトリア大学およびカナダサイエンスメディアセンターのサイエンス・ライターを務めた。

カナダ、ブリティッシュコロンビア州ビクトリア在住。

小坂恵理(こさか・えり)

翻訳家。

訳書に、ジェームズ・ヴィンセント『計測の科学』(築地書館)、

ダイアン・コイル『経済学オンチのための現代経済学講義』(筑摩書房)、

クリス・ジョーンズ『観察の力』(早川書房)、

ジャレド・ダイアモンド+ジェイムズ・A・ロビンソン『歴史は実験できるのか』(慶應義塾大学出版会)、

デヴィッド・ウォルシュ『ポール・ローマーと経済成長の謎』(日経BP)、

ウィリアム・ダルリンプル『略奪の帝国』、ガイア・ヴィンス『気候崩壊後の人類大移動』(以上、河出書房新社)など多数。

はじめに

第1章 水の森のなかへ 海のなかの感覚

ケルプの遮音効果

ブリティッシュコロンビアの海のなか

コックスの狙い

汚染源としてのノイズ

第2章 耳に届くもの 水中で音を聞く仕組み

サンゴ礁へ回帰する仔魚とサンゴの幼生

音を感じる能力の誕生

魚の聴覚

音を感知する有毛細胞

第3章 銃、石英、アリア 私たちはいかにして水中の音を聞きとるようになったのか

魚の聴覚と知識人

海軍とタイタニック号と音響測距

海軍を悩ます敵艦と謎の音

海洋生物音響学の誕生

第4章 魚と会話する 音の世界でのコミュニケーション

唸り声をあげるオスたち

魚の声を聞く

魚の声と資源保護

第5章 目標はどこに エコーロケーションの進化

スパランツァーニのコウモリ問題

エコーロケーションの発見

米国海軍とイルカ

エコーロケーションと耳の仕組み

クック湾のベルーガ

マッコウクジラの声

第6章 これは私 音で正体を明かす

母子のコンタクトコール

イルカの発声学習

食べ物の違いがコールの違い

シャチの鳴き声を聞き分ける

第7章 音色、うめき声、リズム クジラの歌の不思議

ザトウクジラの歌

進化する歌

低い鳴き声

水中で音が伝わる距離

第8章 信じられないほど近くで聞こえるやかましい音 ノイズはいかに世界を狭めたか

シャチと軍事演習

エアガンとプランクトン、ロブスター、ホタテ貝

洋上風力発電、建設中の音

第9章 船 唸る音は世界を巡る

セントローレンス川のベルーガと船

船のノイズが魚に与えるダメージ

船のノイズの解決策

第10章 科学からアートへ 海を静かな場所にする

アザラシキャンプでの調査

水中ノイズのない北極圏

人間の活動が停止した世界と動物たち

「サウンドスケープ」の誕生

サウンドスケープと芸術の融合

エピローグ

謝辞

訳者あとがき

注釈

索引

まだ子どもだった私と兄はある夏の日、家の前に広がる湖に波止場からおもちゃのトラックを放り投げた。私たちの目の前で、ミニチュアの黄色いグレーダー(地ならし機)とコンクリートミキサーは2メートル下の湖底に沈んでいった。それを見届けた私たちは、あとを追いかけて湖に飛び込むと、湖底でトラックを走らせた。時々水から顔を上げると、慌ただしく息継ぎをした。オンタリオ州の田園地帯のでこぼこの地面や森から、水中へ遊び場の範囲を広げた。浅瀬の産卵場の小石をじっくり観察し、ヒルムシロやノコギリソウなどの水草をブルドーザーでなぎ倒し、湖底を平らにならした。パワーショベルを使い、シルトの塊をダンプカーに積み込むのも楽しい。やがて私たちは会話を試みたが、水中では音の伝わり方が違うことを発見した。

兄はすぐそばを泳ぎ、大声を上げているが、ゴボゴボと水中を伝わって私の耳に届くころには、不明瞭な音がかすかに聞こえるだけだ。私も大声を上げているつもりだが、それを兄は聞きとれない。そこでふたりとも、普段は許されない下品な言葉を遠慮なくわめきちらした。

藻にびっしり覆われた岩の上をコンクリートミキサーが走るとき、車輪はガタガタと音を立てた。それは間違いないが、手に持っているコンクリートミキサーとその音をなぜか結びつけられなかったことを覚えている。音はどこかから突然降ってわいてきたとしか思えなかった。あるいは、モーターボートが湖面を駆け抜けるとき、エンジンは空気中で派手な音を立てるが、水中ではスズメバチというより、蚊の羽音のようにしか聞こえない。そして、ママが手を振っているシルエットが波止場に現れても、声はまったく聞こえない。お昼の時間よと(それしか考えられなかった)、手招きしている姿が見えるだけだった。

水中のトラック遊びは楽しかったが、それも一日か二日が限界だった。ほどなく兄と私はトラックを水から引き上げ、本来の遊び場所である砂場に移動させた。水中では必要なことが聞こえず、自分の行動に自信が持てなかった。これではコミュニケーションが不可能だが、トラック遊びを楽しむためにコミュニケーションは欠かせない要素である。

私はこのときはじめて水中の音に注目したが、同じようなことをほとんどの人は経験している。シャンプーを洗い流すために頭を浴槽に突っ込んだとき、あるいはプールで足を蹴りながら泳ぐときには、普段とは違う音がかすかに聞こえるだけだ。その程度の音には有益な情報がほとんど含まれていないとしか思えない。そして、水中で音は機能しないものだと決めつけてしまう。音を感じ取らない世界に音が存在するとは、簡単には想像できない。人類の歴史の大半において、耳で聞きとれる音の範囲は限られていた。人類の耳は、水中で機能するようには進化しなかった。

1956年に公開された『沈黙の世界』は、カリプソ号のクルーによる海底アドベンチャーの記録映画で、監督のジャック= イヴ・クストー船長がフランス語なまりの心地良い英語で進行役を務めている。海洋学者でもあるクストーは、第二次世界大戦中にレギュレーターを共同開発した。おかげで人間は、海に潜っているあいだも加圧タンクに充填された空気を吸いながら、普通に呼吸ができるようになった。クストーは、スキューバ(「自給気式水中呼吸装置」の頭字語)とも呼ばれるこの装置を水中ビデオと組み合わせた。そして、水泳パンツをはいただけで背中に酸素ボンベを括り付けたスリムなクルーと一緒に、サンゴ礁のなかを泳ぎ、クジラや魚など海の生物と出会い、海の奥へと潜っていった。「これまで私たちは、海の表面を観察するだけで満足していた。だがいつの日か、深海に目を向けるようになるだろう。その沈黙の世界では、新しい発見の数々が待っている」と、クストーは映画の最後に語る。映画は評判になるが、それと共に、海は沈黙の世界という比喩が定着した。

しかし19世紀から20世紀にかけて、戦争や商業活動、さらには好奇心に促された研究の結果、ハイドロフォン──水中の音を聞くための特殊なマイクロフォン──などの技術が生まれた。そしてその結果、水中には驚くほど多彩な音が存在することがわかった。人類はずっとそれに気づかずにきたが、ハイドロフォンのおかげでようやく聞きとれるようになった。水生動物の多くは、視覚、味覚、嗅覚、触覚がしばしば水のなかで衰えるが、聴覚だけは強化される。

水の上と同様に水中でも、音は暗闇のなかで障害物を回避しながら長い距離を伝わっていく。ただし水中で伝達するスピードは速く、空気中の四・五倍にも達する。適切な条件下で適切な音を出せば、海を横断して伝わることも可能だ。音は重要な情報を含んでおり、貴重な相互作用を仲介する。

クジラは、私たちの想像以上に多くの音を発している。社会性が高いクジラの一部は、群れごとに異なる方言を使う。ほぼ確実に独自の「文化」を持つ群れもあり──人間と他の動物にとって、文化という言葉が持つ意味の違いについては激論が交わされている──仲間に呼びかけるだけでなく、歌も介して文化を伝える。

いまでは魚に聴覚があり、たくさんの音を奏で、日々合唱までしていることが確認されている。一部の魚は交尾の相手を見つけるために筋肉を収縮させて浮袋を振動させるが、そのときに筋肉を収縮させるスピードは動物界でもトップクラスだ。

さらに、サンゴやタコやロブスターはほとんど音を立てないような印象で、耳と呼べるものを持っているとは思えないが、実は水中で音を感知していることが最近になって明らかになった。生まれたばかりでまだ小さく、生きるために快適な海岸を見つけなければならない幼生も例外ではない。海岸から発せられる音を聞きとり、安全な住処を見つける。

テクノロジーが発達したおかげで、一部の動物は人間が知覚できない周波数の音で交流していることがわかった。地震を感知するための装置を使えば、ナガスクジラが発する低音域の声を聴きとれる。一方、イルカやネズミイルカなどのハクジラ亜目は、高周波のクリックを発し、その反響音を聞き分けながら海を回遊する。クリックは人間が聞きとれる範囲には到底収まらないほど高く、海軍の水中音波探知機でも未だに音を拾うことはできない。

水中の多くの動物が世界について学び、コミュニケーションを交わすために、音は最善の方法になっている。いまではその実態が徐々にわかってきた。

生物学者のハル・ホワイトヘッドとルーク・レンデルは、つぎのように記している。「情報の移動は生物の基本だ。情報が伝達されるからこそ生命は誕生し、生き物は進化する」。水中では、情報はしばしば──常にではないが、しばしば──音によってきわめて正確にやり取りされ、長い距離を迅速に伝わっていく。

要するに、水中では音が生命の仲介役になっている。

水中の動物にとって、音はなぜそんなに重要なのだろう。空気中と水中では音の伝わり方はどのように異なるのだろう。人間はどうして、波の下の音にいつも耳を傾けようとしないのだろう。聞いたら何を学べるだろう。聞かなければ、何を逃してしまうのか。本書はこうした疑問に答えていく。

クストー自身、沈黙の世界というステレオタイプに反論している。『クストーの海底世界』シリーズの一環として1968年に放送されたあるエピソード(Savage World of the Coral Jungle)には、カリプソ号のクルーが音楽の夕べを楽しむ場面が登場する。そこでクルーがギターを弾きながら歌っているあいだ、クストーは離れて座り、海から聞こえてくる音にヘッドフォンを通して耳を傾けている。

ナレーターのクストーはつぎのように語る。「私にとって、これは別の種類の音楽だ。その音は海底から聞こえてくる。実は沈黙の世界は、たくさんのノイズであふれている。エビも甲殻類も、魚も哺乳類も声を出している。そして音波探知機(ソナー)の信号と海洋哺乳類のけたたましい鳴き声を除けば、ノイズのレベルは概して低い。感度の高いハイドロフォンと[……]増幅器がそろいさえすれば、海のノイズを記録して特定し、分析することができる」

私たち人間は、海のなかでも自分の声が聞こえる。船に乗り、器具を持ち込み、潜水艦で海に潜り、水中で音を発し、ある意味では海の哺乳類になった。しかし私たちの声が、海の動物に非常に奇妙な印象を与えるのは間違いない。音波探知機は耳障りだろう。地質構造のイメージングのために地震を起こすエアガンはけたたましく、杭打ち機(パイルドライバー)はドカンと音を立てる。モーターボートは唸り声をあげ、船舶向けの広帯域通信は轟音を響かせる。私たち人間はおびただしいノイズを発しているのだ。

「ノイズ」は専門用語だ。望まれない音を意味し、重要な音響信号に干渉する。そして、ボリュームや音源によって区別されない。そもそも海は、過去も現在も音のない場所ではない。動物は一定の温度のもとで暮らし、一定のものを食べるように進化したが、それと同様、一定のサウンドスケープ(音風景)で生きられるように進化を遂げた。人間が水中で音を発しても、常に問題を引き起こすわけではない。しかし、望まれないときに発するとノイズと見なされる。

船舶が世界の海で引き起こすノイズは、1960年から2010年にかけて10年ごとに倍増している。20世紀に入ると、地震探査【訳注/人工的に起こした弾性波動を利用して地下構造を調べる】やソナーといった技術が登場し、水中で騒々しい音が鳴り響くようになった。それはサウンドスケープに変化を引き起こしているが、私たちがその事実を理解しないうちに、様々なノイズの音源が拡散してしまった。

これまで水中でノイズがもたらす影響に関する研究の多くは、海洋哺乳類に焦点を当ててきた。海洋哺乳類が深刻な被害を受けて、傷ついたり命を落としたりするケースに注目してきた。しかしいまでは科学者は、意外にも聴覚を持つ生き物を研究対象に含めるようになった。魚、カニ、ホタテ貝、さらには海藻にまで注目し、これらの生き物の生命にノイズがおよぼす影響を研究している。なぜなら水中で音響空間は貴重な存在であり、ノイズは侵害行為に他ならないからだ。ノイズはコミュニケーションだけでなく、交尾、戦い、移動、絆の形成にも様々な形で巧妙に影響していることが、徐々にわかってきた。なかにはノイズが動物などの生物種にとって最大の脅威になるときもあるが、それよりはむしろ、気候変動や汚染など、他の脅威と結びつくときのほうが多い。

しかし目下、水中のノイズについては規制が無きに等しい。国際基準はまだ考案中であり、国際機関はこの問題を検討しているところだ。

水中の音は、範囲が広くて多面的なトピックである。本書では、音と動物の関係について科学のレンズを通して探究していく。したがって、「歌」や「言語」や「文化」など、哲学や人類学の範疇に収まるコンセプトについては論じない。

ところで世界各地の沿岸住民や先住民の共同体は、太古の昔から海と密接な関係を築いており、海について造詣が深い。いまではようやく一部の場所で、伝統的な生態学的知識(TEK)【訳注/先人が何百年にもわたる環境との関わりを通じて培い、新しい世代へと受け継がれてきた知識】を利用しながら、欧米の科学者と先住民の共同体が協力し合うようになった。科学には、研究対象となる土地の価値を認めて尊重する姿勢が求められる。

科学の研究では共同作業が大きな比重を占める。一方、本書のような物語は、しばしば個人に焦点を当てる。そのため、選択や発見の重要な瞬間に大きなコミュニティが深く関わっている事実をどうしても正確に伝えられない。しかし研究にはチームの関与が必要であり、その功績を無視すべきではないことを補足しておく。

これまで海をテーマとした科学の研究は多く、本書でも海の物語を紹介する(温帯と熱帯の海について詳しく取り上げるが、北極海の生態系はいまや研究の最前線として注目されている)。しかし淡水の湖や川の生物種、たとえばアマゾンのピラニアやマラウイのシクリッドに関しても、興味深い研究が進められていることは指摘しておきたい。

海の生命や音に関する研究は、現実的な問題に促されて進められるケースが多い。深海底採掘、北極の航路、海洋保護区、海洋掘削などをきっかけに始められる。しかしこうした問題に取り組むなかで集められたデータからは、これまで想像もできなかった音の世界を垣間見る機会がつぎつぎ提供される。そんな新たな発見は驚くほど素晴らしい。

私は海に潜った経験がないが、スキューバダイビングを楽しんでいる友人に尋ねると、海のなかは静かで音がしないと言われた。なかにはクジラのように声を出す生き物がいるのは知っていたが、魚は無口で、音を使ったコミュニケーションとは無縁だと思ってきた。ところが本書によれば、海は様々な音が満ちあふれた世界だという。それなのに沈黙の世界だと信じられてきたのはなぜか。私たち人間は陸の環境で快適に暮らし、仲間と円滑にコミュニケーションできるような形で五感を進化させてきた。だから音にしても、可聴範囲に収まらなければ聞き取ることができない。そして海の生物が発する音は、ほとんどが人間の耳の可聴範囲から外れている。

著者のアモリナ・キングドンはブリティッシュコロンビア州のビクトリアに在住するサイエンスライターで、執筆したエッセイは高い評価を受けている。海の生き物が音をどのように利用しているのか興味をそそられたキングドンは、音響学者たちと交流し、自分でも海に出かけて魚たちのユニークな音をハイドロフォンで聞き取ることに挑戦する。美しくも過酷な自然のなかでの体験記は興味深いが、それと同時に、多くの科学者の長年にわたる努力によって海のなかの音の実態が明らかになっていくプロセスや、魚たちが人間とは違う形で音を聞き取る能力についての解説は読みごたえがある。観察記録と初心者向けの入門書の要素が組み合わされた本書は、間違いなく一読の価値がある。

私たち人間は音を聞くときに耳を使い、それが当たり前だと思ってしまうが、実は魚は耳以外の場所でも、人間とはまったく違う方法で音を聞き取る。魚を切り身ではなく、丸ごと一匹の形で手に入れたら、よく観察してほしい。体の中央に頭から尾に向かって点線状のものが見える。それは側線といって、音を聞くために重要な役割を果たしている。詳しくは、本書を読んでいただきたい。あるいはエコーロケーションといって超音波を発し、その反響音によって物体の距離や大きさや方向を知る裏技もある。コウモリのエコーロケーションは有名だが、海の生物もこれを上手に利用している。大きなクジラはともかく、小さな魚にこんなすごい能力が備わっているとは驚かされるが、魚より小さなプランクトンも音を聞き取ることができる。たとえばサンゴの幼生は、誕生するとすぐにサンゴ礁を離れ、しばらくすると生まれ故郷のサンゴ礁にちゃんと戻ってくる。幼生は誕生後、親から守ってもらえないが、サンゴ礁には命を狙う敵がたくさん棲みついている。そのためしばらくは安全な場所に避難して、十分に成長したら戻ってくるのだ。小さな幼生にとって、その道のりはとてつもなく長い。人間なら、月に行って帰ってくるような大冒険だろう。耳がないのに、なぜそんなことができるのか。それは、体の表面にある繊毛のおかげだ。私たち人間の耳のなかでは、音を聞き取るために有毛細胞が重要な役割を果たすが、それと同じようなものが、体の表面を覆っている。一方、魚よりも大きな哺乳類のクジラやシャチも、聴覚に関わる体の部分をユニークな形で進化させた。

海の生物がこのように音を利用する目的は、自分はここにいると仲間に知らせ、敵はどこにいるか確認し合い、コミュニケーションを通じて生き残りを図ることだ。広大な海で仲間同士、あるいは親子が交流するためには、音が欠かせない存在になっている。光が届かない海は暗くて視界が悪いし、匂いはすぐに消えてしまう。

しかし音ならば、音波が遠くまで伝わりやすい階層を使って周波数をうまく調整すれば、大事な情報を伝えることができる(この能力が自然に発達するのは、本当にすごい!)。シャチなど、集団ごとに異なる方言がある。

本書を読んで、海は沈黙の世界というよりも、豊穣の世界であることがよくわかった。様々な生物が様々な声を発し、それがまとまってひとつのサウンドスケープ(音風景)を創造している。しかも混みあった場所で音が干渉し合わないよう、音波は微妙に調整されている。意図的でなければ、これも本当にすごい! ケルプが鬱蒼と茂るなかで、あるいはサンゴ礁のなかで、さらには大海原の海中で、多彩な音が重なり合って美しいオーケストラを奏でている。その一方、シャチなどは音を聞き分けて獲物の存在を確認する。そして狙われるほうも、シャチの音が聞こえたら逃げようとする。海は弱肉強食の世界でもある。

本書では海のユニークな生物が色々と紹介されているが、なかでも私はプレーンフィンミッドシップマンから強い印象を受けた。ユニークな名前から想像できるかもしれないが、ずいぶん風変わりな姿をしている。ナマズに似ているが、ナマズよりもグロテスクとも、愛嬌があるとも解釈できる。ミッドシップマンとは海軍士官候補生のことで、その制服のボタンによく似た模様が体の裏側に連なっている。まだその存在が確認される前、夜になると不気味な唸り声が海から聞こえてきた。エイリアンではないか、海軍が軍事演習しているのではないかと所説が飛び交ったが、最終的に音の正体はプレーンフィンミッドシップマンであることがわかった。他には真っ白なベルーガも、何とも可愛らしい。

私たち人間はこれまで、海は沈黙の世界だという前提で海を利用してきた。漁船に乗って魚を捕り、豪華客船で海の旅を楽しみ、巨大なコンテナ船で荷物を運び、さらには海底から石油を採掘し、それが今日の豊かな生活を支えている。魚はそんな音の影響を受けないと思い込んできたが、実のところこうした音は、海の生物にとって迷惑な騒音でしかない。たとえば私たちが電車に乗っているとき、いきなり誰かの携帯が大きな音を立て、大声で仕事の話など始められたら、気分が悪いのと同じだ。それがいつまでもずっと続くのだから、悪影響がおよばないはずがない。大きな音が絶えず鳴り響いたら、クジラの歌は遠くにいる仲間のもとに届かないかもしれない。クジラの歌をユーチューブで聞いてみると、本当に歌のようなパターンがあって驚かされるが、声はどこまで行っても朗々と鳴り響くわけではない。

ただし、騒音を鎮めるのは簡単ではない。海を航行する船の数を減らしてもよいが、それでは商品の輸送が滞る。そして海底から採掘される石油、さらには海に設置される風力発電から供給されるエネルギーは、いまや私たちの生活にとって欠かせない存在だ。たとえばいまあなたは、この本をどんな状態で読んでいるだろうか。原書は船で日本に運ばれてきたかもしれない。冬ならば、部屋は石油ストーブで温められているだろう。本を読みながら飲むお茶や、お腹が空いたときに食べるお菓子も、船で運ばれてきた可能性がある。こうした環境をいきなり奪われたら、ずいぶん不便な思いをするだろう。だが著者も指摘しているが、この世界には人間以外の生物が暮らし、人間とは異なる営みをしている。世界は人間を中心に回っているわけではない。いまは多様性が重視される時代だが、海の生き物たちの多様な生き方も重視しなければならない。さもないと、いつか私たちにしっぺ返しがくる。いまの便利な生活をすっかり手放し、大昔のような生活に戻る必要はないが、海の生き物たちの多様性に配慮しながら、うまく落としどころを見つけるのが大切ではないか。本書を読んで、それをわかっていただければ幸いだ。

(後略)