�C���H����������y���މƂÂ���

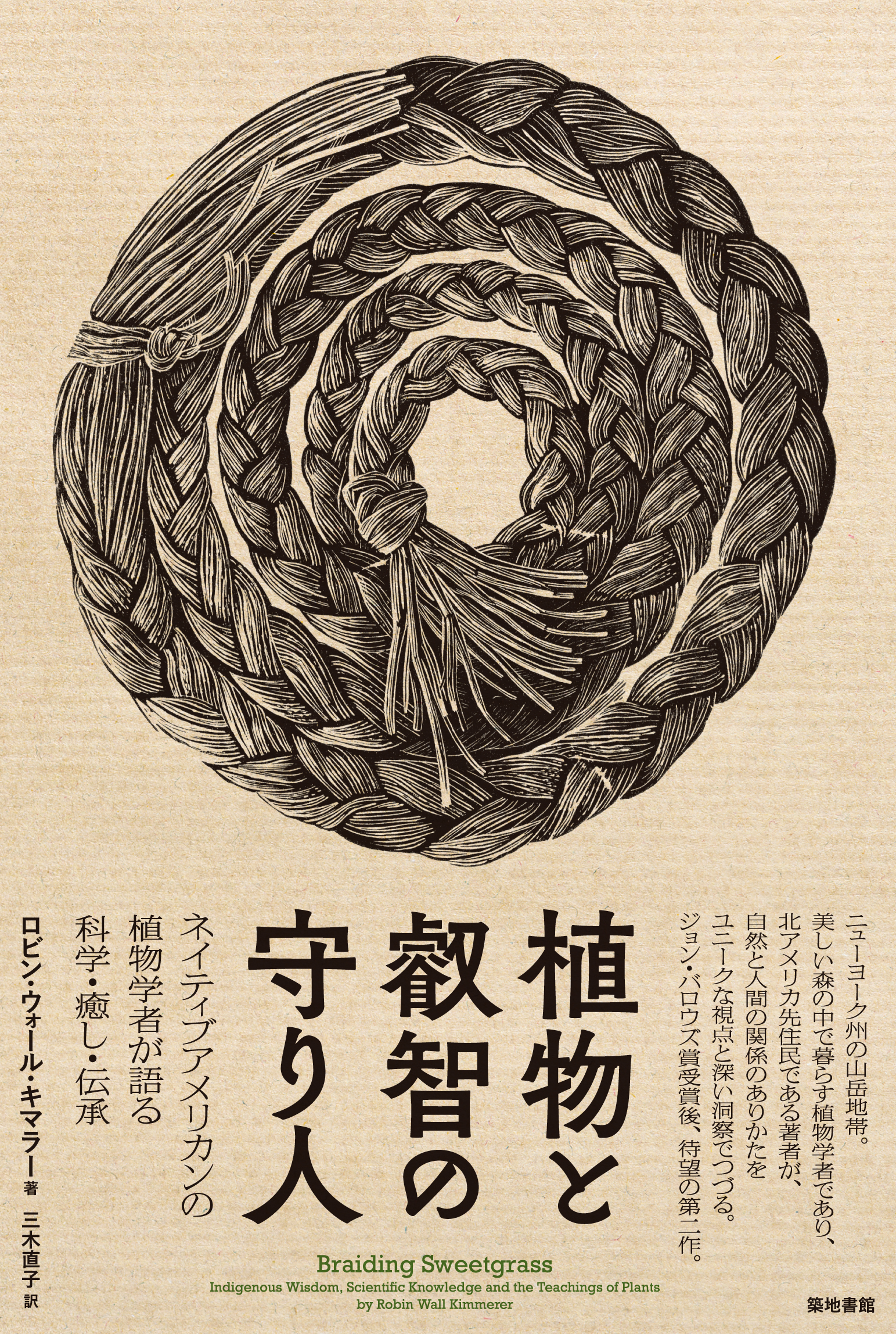

| ���{��a�]�m���n 1,800�~+�Ł@�l�Z�������@224�Ł@2019�N3�����s�@ISBN978-4-8067-1568-9 �����̉̕�����A���Е��t����Z��܂ŁA ���{�̓`���I�Ȗؑg�̌��z�������x�����C���H�B ���̋Z���p�����ЂƂ�̓����Ɣނ��Ƃ�܂��l�тƂ̉ƂÂ���ƁA �Ƃɕ\����A�X�̌b�݁A�̂��̂��A�ƂÂ���̎v�z�B ���Ȃ��ɂ��ł���A�N���o�邲�Ƃɖ��킢���������Y���C�ނł̉ƂÂ�������|�[�g�B ���͖k�V��5/19�i���j�͖k�t�H���Љ�����܂����B |

���{��a�]�i�悱�����E�������j

���R�����R�s���܂�B����̉��₩�Ȑ��˓��C�̕����Ɖ��g�ȋC������Ĉ�B

�����Ŋw�������𑗂�A�E�A������A�{�錧���s�ɈڏZ�B�ݏZ�\�N�ɋy�ԁB

���ł͎q��Ă̖T��A����ɂ������蕶�ɂƖ��t�����ƒ땶�ɂ��J���A�n��̎q�ǂ������ɊJ���B

�����Ɂu�{��̐��ӂ��l�����v�u�����l�b�g���k�v�u���ۑS�ăl�b�g���[�N�v�Ȃǂ�

�s�������ɋ@�֎��S���Ƃ��ĎQ�����Ă����B

�����{��k�Ќ�A�ׂɏZ�ޒ���������ƐE��ł��邱�ǂ����̌��z���C���H�����ɂ��肢�������Ƃ����������ɁA

�O�X����S�̂������C���H�ƁA�ނ���芪���A���{�̖̖��͂��P������ƂÂ���Ɋւ��l�тƂ�g�߂ɒm�邱�ƂƂȂ�A

�{�����a�������B�{�������߂Ă̒����ł���B

�͂��߂�

���K�i���炭��j��a

���ǂ����̉���

�����ɉƂ����ĂĂ����������

�~�Y�o�V���E�̎����n�Ƒ�n�J��

�u�i�̐X�Ɛj�t���̐l�H��

�s�R�����t�w���ƕ�炷���Ƌ�ƐX�ѐ��ԁx

���� �C���H�E�����ɉ

���y�̗{�B�ƐX�Â���

�����̉�Ђ�K�˂�

�s�R�����t�n�����̃L�����y�[���ɂ���

1 �̕���������Ă��C���H

�C���H�̂͂��܂�

���Ɏc��C���H�̌���

�s�R�����t�e�n�ɍ��t������H�W�c������

�s�R�����t�o�č����q�포�w�Z�����Ă������̈⑰�̕���

2 �m��ЂƂ��m�铏��

�Ôg��Q�ɗ���������

�����̏C�Ǝ���

�����̍H���X�𗧂��グ��

�؍ނ��E���Ă��܂����݂̊����Z�p

�u�̕����v�Ɓu�X�̕����v

���R�̖������̖ɂ���ɂ�

���������ƒቷ����

�̎���̂��̂��\�\�㓏���̈Ӗ�

�̐߁A����̈ڂ�ς��

�荏�݂ƃv���J�b�g

�H�ƍ��Z�̐��k����

�X���C�f�B���O�E�E�H�[��

�ؔҁi���т��j����

������������Ɩk���̈��i���V�j

�C���H�̌̋���K�˂�

�����̌Ö��ƍĐ�

�s�R�����t�~�Y���U�N��

�s�R�����t�J�}�_����

�s�R�����t�k���̈���

3 �����̋Z�������z�m

���z�m�Ƃ��ǂ���

�R������͌��z�m�Ƃ��ĕς��҂Ȃ̂�

�u���{�̂Ȃ��v�̐��E�ł��ǂ���������

���z�m�̐}�ʂ�肢�����̂��o���铏���̎d��

����������

�������Ȃ������Ȃ�����

�R�����̉ƂÂ���

�R���g�̐E�l����

�R���g�̒�t�E����t�\�\��p�҂̂���E�l�ɗ��ނ킯

���ǂ����u�₩�܂����v����Ă�R������A�����Ƃ�������ɒ�Â���������t

�q�ǂ���X�̒���

�s�R�����t�u�₩�܂����v�̐v�ɂ�������

�s�R�����t�u�₩�܂����v���݂ɂ������Č��z�m�ɂ��肢��������

4 �X�̖��ƂɂȂ�܂ł̒�����

�����̉E�r

���w�����t���[�̈��S�Ȗ؍ނ�����������

�_�炩���X�M�ނ������ď��Ɏg��

�X�сE�ыƔ�����ǂ�

�n�E�X���[�J�[�ƃr���_�[

�ۈ�҂ɒm���Ă��炢�����̂��ƁA�X�̂���

�u���{�j��A�ł��X���[�����Ă���v�̈Ӗ�

�G�l���M�[���猚�ނ܂ŁA���ׂĂ�X�ł܂��Ȃ��Ă������{�̐l�X

���{�ɖ�A�������Ă����l�X

�C�ݗ�

�ыƂ��ƋƂɂ��Ă����l����

�E�l������̉ƃl�b�g

�q�\�@�ɂ�鉼�ݖؑ��Z��

���R��]�މƂ����w

���F�ƁE�ڑ��_��̉�

���ꂩ��̐X�Ƃ��ꂩ��̓��{�̌��z

�s�R�����t�A�т̂c�m�`�Ȃ̂��낤��

�s�R�����t�e�r�b�F�Ƃ�

�s�R�����t�k�퐧�x

�s�R�����t���v���i�����ˁj���Ēm���Ă��܂����H

������

��Ȉ��p�y�юQ�l�����ꗗ

���ɉƑ��ŏZ�ނ悤�ɂȂ��Ă����Ƃ����Ԃ̔����I�������悤�ɂ��v���B���̊Ԃ�2011�E3�E11���������B�]��œ��k��I��ł����̂��������A���̊Ԃɂ����k�̎��_�Ō��������l���Ă��鎩���ɋC�Â��悤�ɂȂ����B���ɗ��ĊԂ��Ȃ��Ă̓��K�����ŁA�v�����������K��a�ɏo����āA�C���H�̂��Ƃ�m�����B�S�Ɏc��o��ł͂��������A�S�̕Ћ��ɂ������Ɏc���Ă����Ƃ��Ă������̕�炵�̒��ɗn������Ŏ���ɉ����L���ɂȂ��Ă����B

���̉����L�������悻50�N�̂Ƃ����o�Č�������ттĖڂ̑O�Ɍ��ꂽ�̂ł���B���Ȃ��炸�V�������B�v�����[�O�̂Ƃ���ŏ������悤�ɁA�����瑤�ɂ�������Ǝv�����������Ȃ肻����Ă����Ƃ������Ƃ��������B

�����̉ƂÂ����ʂ��č��������A�R�����z�m�A�����c�ƕ����Ɛe�������b���ł���@��Ɍb�܂ꂽ�B���������ƗR�����z�m�ɂ��Ă͂Ȃ�Ƃ��܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł������A��������͓�������B

�n�E�X���[�J�[��2000���~�̌��z��Ō��Ă��Ƃ̖؍ނ̑��z��100���~���x���Ƃ����Ă���B�吨�̎Ј��Ƌ��z�̐�`��������ނ̂ŁA���z���ޔ�͏����ł������グ�Ȃ�������Ȃ��B�����琻�ދƎ҂���͍ޖ��������Ďd����Ă���̂��Ƃ����B�R�}�[�V�����̑����͊����Ă��邪�A�{���ɂ���Ȋz�Ȃ̂��낤���A���ɂ͐M�����Ȃ������Ɏv���āA�ƊE�ɏڂ����l�ɕ����Ă݂���A��̓������Ă��܂��ˁA�Ƒ������ꂽ�B

�|���čl����A��������́q�����n�E�W���O�r�̉c�ƂƍL����`���䂪�g��ɔw�����ĖZ������������Ă���悤�ŁA�����̂��Ƃ͂�����ɂȂ��Ă��܂��悤�������B��������͂����l���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ȃ��珑���������������Ȃ��Ă��܂����B�����Ă������������B

���������ɂ͌̋��̗��O���c�ł̓����{��n�k�Ƃ������]�L�̒n�k�ƒÔg�ɂ��z����₷��̌��������Ɨ������낤�Ƃ��Ă���Ƃ��ɂ���������ƂɂȂ�B����܂ł̓�����m��Ȃ��̂ŁA�Ԉ���Ă��邩������Ȃ����A���錈�ӂ������Ďd���ɗՂ����Ƃ��Ă��炵���悤�Ɏv���B�E�l���A�����Ƃ����ΐE�l�������Ƃ�������̂Ȃ̂�������Ȃ��A�����̋C����������u�Ԃ����x���������B�u�₩�܂����v�Ɠ��������A���@�����ĂĂق����Ƃ������������������A�����͊����āu�₩�܂����v��I��ł��ꂽ���Ƃ���Ŏ��ɂ����B��k�Ђ��o�����ĂȂɂ����q�ǂ����������S���ĉ߂������������Ă�肽���Ƃ����v���ɓ˂���������āA���Q�������f�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����B���D���i���z����ĒႩ�����A�ƕ����A�����ɖ��������邱�Ƃ����m�ŁA�����Ă��ꂽ�悤�ɂ��v�����B

�������ӂƌ��ɂ��錾�t�����̂܂ܗ�������ɂ͂�����̒m�������܂�ɖR���������̂ŁA�֘A�̂���{���肠���莟��ڂ�ʂ��āA����ƒǂ�����L��l���������A�����ւ̈،h�̔O�����Ȃ�ʗR������A��������̓�l�ɏ����I�ȋ^����܂߂āA���X�̋^����Ԃ��ĉ����Ă��炤���ƂŁA�����̂悤�ȓ`���I�ȑ�H�̐��E��������������悤�ɂȂ��Ă������̂��Ǝv���B

�q�����n�E�W���O�r�Ə��߂Ĉꏏ�Ɏd���������r�j�z�[���̒S���҂r����́u���{�̂Ȃ��v�̐��E�ł��ˁA�ƍ���������R�����z�m�̎d���Ԃ��]�������t�������J��Ԃ��h����B

�����̊Ԃ܂ł̓��{�l�͑c����̂��ƂŐ̂Ȃ����Ȃ��疰��ɂ����B���̂ŗV�тȂ���q�ǂ�����𑗂����B�̂Ȃ�����̂����ɂȂ��܂��邱�ƂŁA�z���͂�{���A���t���o���Ă������B���{�o�ς����x�������Ƃ��钆�ŁA���̊Ԃɂ��A�̂Ȃ��͌�����������A�Љ�̕Ћ��ɒǂ�����邱�ƂɂȂ����B���ł͐̂Ȃ��͗c������⎙���فA���ɂƂ�����ŁA�̂Ȃ��̎����́A����͂�m���Ă������ɂ���ē`��������̂ɂȂ����B

�݂ǂ�̐X�c�t���ł͐̂Ȃ�����̂��y����ł����c�����ƂɋA��c��ɕ���������A�c�ꂪ�ꏏ�ɉ̂������A�F�m�ǂ������Ă��܂����A�Ƃ����G�s�\�[�h������B���l�̏o�����͂ق��̏ꏊ�ł����܂�Ă���Ƃ����B�̂Ȃ��̍����ے�����悤�Șb�ł���B

�e���r�Œ����ԑg�ɂȂ����u�܂��{�̂Ȃ��v���r������y����ł����̂�������Ȃ��B���܂Ōg����Ă����n�E�X���[�J�[�Ƃ͑S���Ⴄ���l�ςŎd��������W�c�ɓˑR�����Ă����r����ɂ́A�������z�ƊE�ɓ����Ȃ���A���܂ł̐E��Ƃ̂��܂�̈Ⴂ�ɋ������ƁA�������Ƃ̑������ꂾ�����낤�A�Ɛ���������肾�B

�r����H���������̂悤�Ɍ��錚�z�m�̂��ƂŒ����ԓ����Ă����̂��Ƃ�����A�ƂÂ���Ɍ������Ȃ��E�l�������d�����ԂƂ��đΓ��ɐڂ��錚�z�m�̗R�������E�l�Ƃ��Ă̌ւ�������Ďd�����铏����m���������͑z���ȏ�ɑ傫�������̂�������Ȃ��B

���N�]����q�����n�E�W���O�r�Ƌ��ɓ����Ă��āA�ӂ��Ƃr����̌������яo�����̂��A�u���{�̂Ȃ��v�̐��E���Ƃ������t�������̂ł͂Ȃ����A�ƋC�Â����B

���p����Ă����̂Ȃ��̐��E�A�`����H�̖̂��̂��ƂƂ��ɐ����鐢�E�A�ǂ�������݂̎��������{�l�������Ȃ��Ƃ���Ŏx���Ă���Ă���̍������̂悤�ȑ��݁A����Ȃ����Ă͍��̎������̕�炵�����������̂悤�ȗ���Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B���R�̒��ŕ�炵�Ă����������̑c�悪�c���Ă��ꂽ�M�����蕨������ĂĎ�����ɑ���͂���藧�Ă��~�����A�Ǝv�����̂̂ǂ����Ă����������炸�A�����ē������̎v���ɒ��ނ��肾�����Ƃ���Ɏv���������u�E�l������̉ƃl�b�g�v�̂��Ƃ�������ꂽ�B�`���\�@�����`���悤�Ƃ��Ă���l�������������l�b�g���[�N�������B���������┒������A�R�����z�m�̂悤�ɏo������Ȃ�A�V�R�����̖��C�̖؍ނ��g���A�v���J�b�g�ł͂Ȃ��荏�݂̖؍ނ��g���ĉƂ����Ă����Ǝu�����錚�z�m���H���Q������A���������l�b�g���[�N������̂Ȃ�A���ɉ���Ă��b�������I �Ǝv�����点�Ă���ƁA�Ȃ�Ƃ������Ƃ��A��`�����X���v���������ɂ���Ă����B

���̓^����4�͂ɏ������ʂ�ł���B

��ɏЉ���u�`���𖢗��ɂȂ����v�p���t�ɓ`���\�@�����A�p�����悤�Ƃ��Ă��A�u��������H����E�l�́A�ߑ㉻�̔g�̒��Ō����A���܂�w��Ŋ뜜��x�ł��B�������̐���ł��̏��̋Z��E�l�������₵�Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl���E�l�錾�L�����y�[���𗧂��グ���v�Ƃ̈ꕶ�������B

�m���ɐ�Ŋ뜜�킩������Ȃ��B�ł�����ɏW�܂������g�̐l�Ԃł����Ŋ뜜��A��l�ЂƂ�ɐڂ���ƕs�v�c�Ȃ��ƂɗE�C���N���Ă����B�������z�m�����Ȃ��Ƃ�10���ȏ�͎Q������Ă��ē��h�����Ă����������B���ꂼ��̕��̕���������Ƃ������蕷�����������Ƃ����v�����点�Ă���B

�z�n���ق̓y���Y�В��Ɋ��߂��āA�����n�߂��̂��������A�C���H�����Ɏn�܂��Ďv�����������{�̐X���x���Ă����l�����̐��E�ɑ��ݓ���邱�Ƃ��ł����B���ꂩ����n�E�X���[�J�[�̂��錻��I�Z��吨���߂邾�낤���Ƃ͗\�z����钆�ŁA�`���I�\�@������H����āA���̋Z������Z��������Ă������Ƃ̑���Ɠ����ɍ�������������[��������悤�ɂȂ��Ă����B���ɍ�����炱���A��������Ƃ킸�Ɏ��g�����Ƃ��Ă���l�X�������͂Ȃ��Ƃ��Ă����܂����̂������Ă����B

�����A�̉Ƃ����Ă����Ǝv�����ꍇ�́A��X�I�Ȑ�`�ŃA�s�[������Z��W���ꂾ���łȂ��A�Ŕ͖ڗ����Ȃ���������Ȃ����A�H���X�𖼏���H����̂��Ƃ�K��āA�ǂ�ȉƂ����ĂĂ���̂��A��������A���w�����Ă�������肵�Ăق����Ǝv���B��������A���܂ŋC�Â��Ȃ������Ƃ���Ől�m�ꂸ�̂���̓`���������p���Ȃ���A�����A�R�����Ƃ����d�����C�������ƂȂ�������O�̂��Ƃ̂悤�ɂ��Ă���l�����̐��E�A�ނ�̎d���̗��V�A����ł͎�������E�l�C���̃J�b�R�悳�A�ɖڂ��Ӂi�݂́j�邱�ƂɂȂ邱�Ƃ͊m���ł���B�i�㗪�j

�����{��k�Ђő傫�Ȕ�Q�����{�錧�Ɗ�茧�ɂ܂�����C��n���B���̒n�ŁA���{�̗ыƂ���A���ށA�ƂÂ���܂ł���т��Ď���ɓ���Ďd���������l�̑�H�����ƁA�ނ���芪�����z�m��l�X�ȐE�l������`�������|�[�g�ł��B

10�N�A20�N�Ǝ����o��ɂ�āA�P���𑝂��{�i�ؑ����z�B�Ă��˂��Ȋ������o���A���C�̖��ґ�Ɏg���A��H�̎�킴�őg�ݏグ�Ă����`�����z�̓����̋Z�ƐS�ӋC����ނ���{����ǂނƁA�ǎ҂͂����������̉Ƒ��肪�A30�N�Ŏ��Y���l���Ȃ��Ȃ���n�E�X���[�J�[�̐V�z�Z��Ƃ����ς��Ȃ��\�Z�łł���\���ɋC�t�����Ƃł��傤�B

�S���ɂ͖{���ŕ`���ꂽ�悤�ȍ����Z�\���������`�����z�̑�H�������_�݂��Ă��܂��B�{���́A�����Ǝ{����Ȃ��d�v�Ȗ�����S�����z�m�̂�����ɂ��œ_�Ă邱�ƂŁA���ꂼ��̒n���̕��y�ɂ�����1000�N�Z��Â���̎����\����T��܂��B