�J�j���V �X�E�C�݁E�{�I�ɂЂ��ޖ��m�̒�

| �����p���m���n 2,400�~+�Ł@�l�Z���@�J���[���G8�y�[�W�{244�Ł@2021�N12�����s�@ISBN978-4-8067-1628-0 �p��ł̓u�b�N�E�X�R�[�s�I���ƌĂ��A �Ï��ɐ��݃T�\���̂悤�ȃn�T�~�����J�j���V�B �Ï��ȊO�ɂ��̊��◎���t�̉��ȂǁA�������̐g�߂ɂ��郀�V�Ȃ̂����A �قƂ�ǂ̐l�����̑��݂�m��Ȃ��B �J�j���V�ɂ��Ă킩���Ă��Ȃ����Ƃ������B ���̒����40�N�̒��҂��A����܂ł̍̏W�E�ώ@���܂Ƃ߂��H�L�ȋL�^�B �\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\ [�ҏW�����] �w�J�j���V�@�X�E�C�݁E�{�I�ɂЂ��ޖ��m�̒��x���҂̍����p�������A 2023�N�x���{�y�듮���w��w��܂���܂���܂����B���߂łƂ��������܂��B ��ܗ��R�ɂ́A �u���Ȃ��͒��N�ɓn��J�j���V�̌������s���A �핪�ށA���z�A�����A���ԁA�����j�Ȃǂɂ��đ����̔������s���܂����B �����̐��ʂ��킩��₷���Љ���w�J�j���V�@�X�E�C�݁E�{�I�ɂЂ��ޖ��m�̒��x���o�ł��A ��̑����y�듮���ł���J�j���V���L�����y���邱�Ƃɍv�����܂����v�i�㗪�j �Ƃ���A���Ђ��킪���Ƃ̂悤�ɂ��ꂵ���ł��B 1���ł������A�ǎ҂̂��Ƃɓ͂���悤�撣�肽���Ǝv���܂��B |

�����p���i���Ƃ��E�ЂłԂ݁j

1948�N�A�R�`���V���s���܂�B

1971�N�A�ʐ��w�_�w�����ƁB

1973�N�A�����w�_�w���C�m�ے��C���B

1973�`2007�N�A�����ߌ����q���w�E�����w�Z�i���ߌ���w�t�����w�E�����w�Z�j���@�B

2007�`2014�N�A�ߌ���w�Z����w���ۈ�ȏy�����B

2014�`2019�N�A�����Ɛ���w�y�����E�����B

2020�N�A���Z����w���ۈ�ȓ��C�����B

�J�j���V�ނ̕��ނƐ��Ԃ̌����A���J�̗��j�����ƕ��y�����A

���ԗV�т̌����ƕ��y�����A�~�c�o�`���g�������犈���Ȃǂ��s���Ă���B

���݁A���Ȋ쐶���A����ۑ����i���B

�͂��߂�

��P�� �J�j���V�w���Ƃ͂���

�@�g�߂ʼn�������

���q�w���ɕ����Ă݂�

���̒��̃J�j���V�F�m�x

���͐g�߂ȑ���

���Ȏ��ň�Ԑl�C

�A�l�͂�����J�j���V��m������

���E�ň�ԌÂ�����

���{�l�ƃJ�j���V

�n�q���҂̓�

�B�J�j���V�̌`��

�S�̂̂���

�����b

���p�i���{�j

�G��

���r

����

����

�C�J�j���V�̒���

���ފw�I�ʒu

�V�������ޑ̌n��

�n����ɂ����炢��̂�

���{�ł͂ǂ�Ȓ��Ԃ����邩

���őB���� Epiocheirata

�L�őB���� Iocheirata

�D�J�j���V�̏K��

�J�N�����V�ƌĂт���

�J�j���V�̕��s

��]�E���Ƃт���

�J�j���V�̐H�ו�

�J�j���VVS ���낢��ȃ��V

���H��

�J�j���V�̕��z�g��헪

�֏�Ƃ�������

�V�G���

�E�J�j���V�̐����ƔɐB

��ƒE��

�c���i���j

����`�B�Ǝ�

�����ƈ玙

�R�����P�@�J�j���V�̌`���ُ�

�R�����Q�@��w�����`�����J�j���V�z���}

�R�����R�@�J�j���V�O�b�Y

��Q�� �J�j���V�Ɏ��铹

�@�������D������J�j���V��

�N���m��Ȃ����̂���肽��

�J�j���V���ĂȂ�

���̃J�j���V�w���Ƃ͂���

�A���s����̎n�܂�

�J�j���V��������

���������͂ǂꂭ�炢��

�J�j���V�͓y�ɐ��邩

�ꏏ�ɂ����Ⴂ���Ȃ�

�c���O�������u�����

�J�j���V�������X

�y�됫�J�j���V�͊����Ɏア

�B�C�ݐ��̃J�j���V�����߂�

�C�ݒT���J�n

�C�\�J�j���V����

�R�C�\�J�j���V����

��������������

�����j���ׂ̖��_

�܂�������̊C��

�C���㐫�J�j���V�����߂�

���|�̌�̍K�^

�g�Q���h���J�j���V����w��

������̋��R

�I�I�E�f�J�j���V�̊�ȓ���

�D���̑��̐����n

���A

���̓����̑���̂Ȃ�

�Ɖ����⏑���̊�

�J�j���V�̐��߂Ȃ���

�R�����S�@�Y�܂�����������

��R�� �J�j���V�̐���

�@�J�j���V���z�����肷��v��

�������z�̉�

���߂Ă̕W���ʍ̏W

�v���o�̎R�X

���z����v���Ƃ��Ẳ��x

�g�����Ɗ����̎w��

���g���̉e��

�A�J�j���V���L���ȐX�Ƃ�

���p�̗p

�퐔���猩���X

�����т�T��

�W���ƃJ�j���V�̎퐔

�X�т̔��B�Ǝ퐔

�l�דI����

�B�J�j���V�Q�W���猩���X

�X�т��Ƃ̖��x���r����

�Q�W�̑��l�����r����

�ގ��x�w�����猩��

�쐶�����̉e��

�X�т̊��f�f

�C�y�됫�J�j���V�̐����j��������

�G�ߏ����p�^�[��

�����j�𐄑�����

�J�u�g�c�`�J�j���V�̐����j

�W��500��

�W��1500��

�u�����܂����v�������ŋ��̐헪��

��̎���

�R�����T�@�J�j���V�𑤖ʂ��猩����

�R�����U�@�����y�납��J�j���V��

��S�� �J�j���V�̍̏W�Ǝ���

�@�����̊y����

���ފw�͌Â��Ȃ�

�̏W�҂̋M�d�ȃf�[�^

�V�픭���̊��

�̏W�Z�p��g�ɂ��悤

�T���Ƃ��̒��ӓ_

�J�j���V�̏W�ɗp���铹��

�̏W�ɏo�����悤

�v���p���[�g���쐻����

�}��`��

�A���̐V��L��

��O�҂̖�

��������̃e�i�K�J�j���V

���̖�

�B�J�j���V�������Ă݂悤

����̂��߂̊�

�C�ώ@���Ă݂悤

�ߐH�̊ώ@

�E��

����`�B�ƕ֏�

�����ƚM��

�E�ϋ���

�R�����V�@�v���p���[�g�W�{�̍쐻�ƕW�{�̕ۑ�

�R�����W�@�R���|�X�g��p�����a�̊m��

���Ƃ���

�Q�l�E���p����

����

�u���̎�̓J�j���V�ł��v

�@���ȏЉ�̂Ƃ��ɂ�����ƐG��Ă݂�B����͂����������b�ȕ\��ɂȂ�B������̂ȂA�Ƃ���������B�����Ă����܂�̂悤�ɁA�u�J�j�݂����ȃ��V�Ȃ�ł����H�v�ƕ����Ă���B����������������Ǝ��ɂ͂����ƁA�ǂ����Ă���Ȓ��ׂĂ���̂��A�ƃJ�j���V�ɂł͂Ȃ����̒���Ȏ�ɊS���ڂ��Ă��܂��B����ɑ��铚���͊ȒP�ŁA�������낢����A�Ƃ��������悤���Ȃ��B�Ȋw�I�^���̒Nj��Ƃ��l�ނ̕��a�ƍK���ɍv�����邽�߁A�ȂǂƂ��������ȋC�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ����B�Ƃɂ������ׂĂ���Ɗy�����Ď��Ԃ�Y���B�������ꂾ�����B

�@�܂�ɂł͂��邪�A�J�j���V���̂��̂ɋ����S�������Ă����l������B����ȋ@��͖ő��ɂȂ�����A�������ꂵ���Ȃ��Č��B�����̂ЂƎ����B������A�a�́H�@�`�́H�@�F�́H�@�v������Ƃ��Q���H�c�c�Ƃ����݂����Ă���B���ɂ́A�v��ʃq���g�����������Ď��삪�L���邱�Ƃ�����B

�@�������A���̂悤�ɏ����ɘb���i�ނ��Ƃ͖ő��ɂȂ��B�m��Ȃ����̂�z������̂͂ނ��������炵���B���ɂ͋����悤�Ȃ��Ƃ����Ă���B

�u�����A�G��ƏL����ˁA�������������Ă�����v

�u����A����̓J�����V�ł��A�J�E���E���E�V�B���̂́A�J�E�j�E���E�V�v

�@����Ⴀ���ʂ͂悭���Ă��邯��ǁA���ފw�I�ɂ̓g���{�ƃS�L�u���̍��Ȃǂ����͂邩�ɑ傫���B

�u�����[���e�[�}��I�т܂����ˁv�ȂǂƋ�������邱�Ƃ�����߂Ă܂�ɂ͂���B����͐������ɏڂ������ł����āA�����炭�t�B�[���h���[�N�̌������Ȃ�ς�ł�����ɈႢ�Ȃ��B�Ȃɂ���A�J�j���V�𐳊m�ɃC���[�W�ł���l�͒������̂�����B�����̐搶�����ł���A�������������̕��͏��Ȃ��B���ꂭ�炢�Ȃ��݂̂Ȃ��������B

�@�Ƃ��낪���オ�����Ɉڂ��������肩��A�J�j���V���������m����悤�ɂȂ��Ă����B�J���L�����������ɂ���āA���w���Ȃ⍂�Z�����̋��ȏ��œy�̒��̐��Ԍn�����グ����悤�ɂȂ������Ƃ��W���Ă��邩������Ȃ��B�y�듮���̈���Ƃ��ăJ�j���V���Љ��n�߂��̂��B�̂��⓮�����������낢����A���S�҂̋����������ɂ͂����Ă����̋��ނƂ�����B����ɁA�ߍ��ł͐}�ӂ̕Ћ��ɏЉ���@��������Ă��Ă���B�����āA�������Ȃǂ̍��ڂɃJ�j���V�����グ����悤�ɂ��Ȃ��Ă����B�������n�߂����납��݂�ƁA�����Ԃ�l�ς�肵�Ă���B

�@����ɁA�C���^�[�l�b�g�����y���āA���ь����悤�ɂȂ�A����Ȃ������낢���̂��������A�Ǝʐ^�����J����l�������Ă����B�ŋ߂ł̓��V�K�[���ƌĂ�鏗���������Ȃ��Ă���炵���B�܂��J�j���V�̏W�ɔM�����鏗���͏��Ȃ��悤�����A�J�j���V�O�b�Y�������Ȃǂ�����Ă���B���コ��ɁA���R�D���̐l�����ɍL�܂�\��������B

�@�Ƃ͂������̂́A�J�j���V�͊��ω��ɕq���ŁA����ꂽ�����̂��Ƃł������������������Ȃ���ނ������B�����r�p����ƁA�^����ɏ��ł���̂��J�j���V�̂悤�Ȑ����������Ȃ̂��B������D��S�͊��}������̂́A�̂肷����悤�ȍs�ׂ͍T���Ă������������Ɗ���Ă���B

�@�J�j���V�ɂ��Ă̌����͂��܂�i��ł��炸�A�킩���Ă��Ȃ������������B���ނ���܂��܂��s�\���ł���B�����͂ǂꂭ�炢���A�Ƃ�������{�I�Ȃ��Ƃł��犮���ɒ��ׂ��l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��B���Ԃ�s���Ȃǂɂ��Ă����m�̕����������B�܂��Ă�A��`�q�Ȃǂ𗘗p���Ă̌����͂܂��n�܂�������ł���B

�@�Ђƒʂ�̕��ސ��ԂׂĂ��畁�y�������������A�ƈȑO����l���Ă͂����B���������������i��A�Ǝv���Ȃ���C�����Ă݂�Ύl�\�L�]�N���߂��Ă��܂����B�[���ł��鋫�n�ɂ́A�قlj������̂�ł���B�̗͂ƒm�͂̌��E���}����O�ɁA�J�j���V�̐��E���F����ɏЉ�Ă������Ƃ��K�v��������Ȃ��B���ꂪ�{�e�𗧂��グ�����R�ł���B

�@�{���̓J�j���V�̊�b�I�ȉ���⎄������ł������s����̓��̂���q�ׂ����̂ł����āA���I�Ȍ����҂�ΏۂƂ������̂ł͂Ȃ��B�ł��邾�����Ղɐ�����������ł���B����ł����ނ�ԂȂǂɊւ��ẮA����I�ɂȂ邱�Ƃ����e�͂������������B�Ȃɂ����A�J�j���V�Ƃ��������[���������̐��E�����邱�Ƃ�m���Ă���������K���ł���B���̖{�����������ɁA�J�j���V�Ɍ��炸�����Ȑ������̐��E�ɊS�������Ă�����������ꂵ���B�����āA���Â߂������\�������A�����w�̊y�����������Ă�����������Ɗ���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�����w�������Ȋw�̌��_�ł���A���{�̉Ȋw�̔��W�̑b�ɂȂ�Ǝ��͐M���Ă��邩��ł���B

���ɗ����Ȃ��������y���݂����A�Ƃ����Ђ˂��ꂽ���@�Ŏn�߂��J�j���V�����ł������B���R������̂܂܂Ɋώ@���āA�������琶�����^��ɂ��Đ[�߂Ă������������̂��B�����炵�����R�Ɋy���݂��������̂��ƍ��ł͗������Ă���B�U��Ԃ�A����͂���Ӗ��ł͎��R���u��������v�Ƃ����f�p�Ȋw��ɑ��邠�����ꂾ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă���B��������A�Ƃ����\���͋��c�M�F���w�Ȋw����S�x�Ƀq���g���B

�@�����Ƃ������t�́A���ł͔����قƂ��Ďc���Ă�����x�ł���B���̊Ԃɂ��A���R���i�j�j���邢�̓i�`�������E�q�X�g���[�Ƃ������t�ɒu���������Ă���B���������̐S�ɂ́A���܂��ɔ����Ƃ������t�����͓I�ɋ����Ă���B

�@���̌��_��U��Ԃ�A�q�ǂ��̂���ɑ̌����������������Ƃ̖��̂悤�ȏo��ɑ��邠������ł���B���Z���ɂȂ��������肩��A���ꂪ�����w�̌`���Ƃ�悤�ɂȂ����B���R���ڍׂɊώ@���Ă����ɐ_����������тł���B�����������Ȃǂɂ�錟���s������ǂ��A�Ȃɂ����܂����R�̕s�v�c���y���݂��������̂��B

�@����܂Ŋw��ł��Ċ����錜�O���Q����B�P�́A���N���ȋ��t�����Ă����̌�����̐S�z�ł���B���w���⍂�Z���ɐ����𒆐S�ɋ����Ă����̂����A���̉ߒ��łƂĂ��C�ɂȂ邱�Ƃ��������B����́A���k�������g�̉��̐������ɑ��ĂقƂ�ǖ��m�ł���S�������Ȃ��A�Ƃ��������ł���B

�@�w�Z�߂��̗т��g���āA�X�т̍\����J�ڂɂ��Ă̎��Ƃ��s�����Ƃ��̂��ƁB�������n�߂��Ƃ���A���k�̂P�l���u�搶�A��ƍ��̈Ⴂ���킩��܂���v�ƌ����̂ł���B���������ŒႢ����Ȃ��Ƃ��炢����킩�邾�낤�A�Ƒ������b�Ƃ��Ȃ��瓚�����B���Ƃŗ�Âɕ��͂��Ă݂�ƁA�ǂ���琶�k�����͐X���P�Ȃ��Ɍ����Ă��̒��̑��l�������ʂł��Ȃ������炵���̂��B����́A�����l�C�̎�W�c�̃����o�[����ʂł��Ȃ����ƂƎ��Ă��邩������Ȃ��B

�@���̌�A�]�E���ĕۈ�җ{���̑�w�ŋ����邱�ƂɂȂ����B�����ł��A��قǂ̍��Z���Ɠ����̌��������B�ŏ��̎��ƂŁu�����͂ǂ�Ȏ�ނ̐A�������Ă��܂������v�Ə��������Ƃ���A�Ƃ����Ƃ��Ƃ�������ł������B���ɂ͐A���ȂȂ������A�Ƃ����w�����炢���B���̌�A�����̕ۈ�{�݂ŎႢ�ی�҂����ɑ��ԗV�т�ʂ��Ď��R�̂��炵����`����@������������A��w�������Ƒ卷�Ȃ������B

�@�����P�̌��O�́A�J�j���V���̂��̂�������������������Ă���Ƃ������Ƃł���B�������n�߂�1970�N��͓����ߍx�ł��L���Ƃ͂����Ȃ��܂ł����R���c����Ă����B���ꂪ�������\�N�Ō��ς����̂ł���B�܂��ߗׂ���X��т����������B�c��ڂ┨�����Ȃ��Ȃ����B�q�o�������������ނ�鏬�삪�C�ɓ����č��̏ꏊ�Ɉ����z�����̂����A���̕��i�͌���e���Ȃ��B�_��Ȃǂ̎g�p�ɂ���ēs�s���Ɏc��킸���ȗΒn������J�j���V�����͎p�������Ă���B�������Z���Ȃǂ̐l���Z�ޏꏊ�̊������ς��Ă���B�l�̏Z���͉��P����Ă��邪�A�����ɃJ�j���V�������ł������Ȏ��R�����荞�ޗ]�n�͂܂��Ȃ��B�ȑO�́A�Â��{�I��ۑ��H�i�̊ԂȂǂɂЂ�����Ƒ��Â��Ă����̂ɁB

�@�ł́A�R�n�͂ǂ����낤���B�ߔN���{���Ŗ�莋����Ă���悤�ɁA�V�J��C�m�V�V���̑��̖쐶�������n�ʂ����j�Ă���B�{���ł��Љ�����A�n�\�ʋ߂������������Ă����T�T�Ȃǂ��H�Q�ɑ����A�y�����������ĉ��w���ނ��o���ɂȂ��Ă���Ƃ���������B����Ȋ��ɃJ�j���V�����ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�C�݂���������ݍH����J���Ȃǂɂ���Ĉ�⍻�l���������Ă���B���ꂩ�炸���ƃJ�j���V�����̎��͑����̂ł��낤���B�S�z�ł���B

�@���ŋ߂܂ŁA�J�j���V�ȂǒN���m��Ȃ�����b���Ă������Ă��炦�Ȃ����낤�Ǝv���Ă����B����ȂƂ��A�����������Ă����ߌ���w�����猤����Ƃ����g�D�̒��ŃJ�j���V�̘b������悤�ɂƂ���ꂽ�B�ŏ��͒f���Ă����̂����A�Ȃ�ƂȂ��b���C�ɂȂ����B�܂������͂Ȃ����낤�ȁA�Ɗo������߂Ċw����������ԑ��ԗV�тƃZ�b�g�ŃJ�j���V�̘b��i�߂��B���l���̐搶���A�����ĒZ�吶�����O�̎�̂ł������ƋL�����Ă���B�A���P�[�g���ʂ����ċ������B�������납�����Ƃ������z���ӊO�ɑ��������̂ł���B���̌�A��������o�[�̂��P�l�A�㓡�m�q�搶���z�n���قɎ��̘b�����Ă�������A�J�j���V�ɂ��Ă̖{�������Ă݂Ă͂ǂ����Ƃ������b�Ղ����B���������Ȃ̂Ŋ撣���Ă݂悤�ƌ��S�������A�܂������ԂɂQ�N�ȏオ�߂��Ă��܂����B��ʂ̕������ɓǂ�ł����������Ƃ�O���Ɍ������Ă����킯�ł͂Ȃ������̂ŁA�ʐ^��}�Ȃǂ�p�ӂ��Ă��Ȃ������B����ł��������������W�߂āA�悤�₭�܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł����B�Ō�ɁA����̓W�]�ɂ��ď����q�ׂĂ��������B

�@�J�j���V�̌����͖��m�̕������܂��܂������B�Ƃ������A�n�܂����ɉ߂��Ȃ��ƍl���Ă���B��������܂Œ��ׂ����ƂȂǁA�ق�̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ��B���Ƃ��A�����̊�b�ł��镪�ނ���܂��\���ɉ𖾂���Ă͂��Ȃ��B�����炭���{�ɂ́A100���D�ɒ�����J�j���V���������Ă���Ǝv���邪�A���̑����͂܂��L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B�܂��Ă�A�킲�Ƃ̕��z����j�Ȃǂɂ��Ă͂قƂ�ǂ����m�̗̈�Ȃ̂ł���B����ɁA�����[���s���̐��X���A���܂����ׂ��Ă��Ȃ��B����܂ŏq�ׂĂ������Ƃ̒��ɂ́A�C�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ۑ�������ɈႢ�Ȃ��B

�@����ɂ͐����A���ԁA��`�A�c�m�`���g�����n����́A���z����n���A���̌����ȂǁA�ǂ���Ƃ��Ă��܂��܂����J��ł���Ƃ����Ă悢�B�{����ʂ��ĎႢ�l�����ɊS�������Ă�����������K���ł���B�i�㗪�j

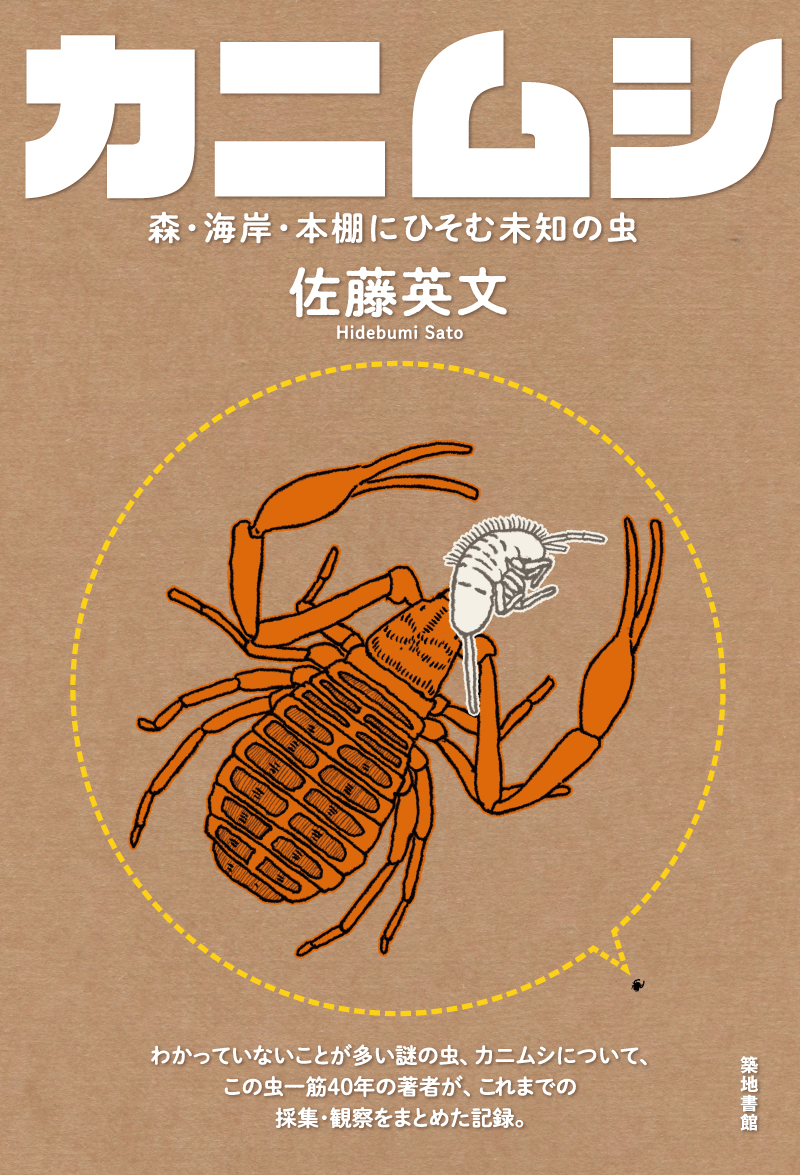

�J�j���V�i�ߑ�������A�N���K�^�ԁA�J�j���V�ځj�B

�}���ق���C�݁A�����̗����t�̉��ɂ�����A���͐g�߂Ȑ������Ȃ̂����A

�傫�������~���قǂŒn���ȐF�����̂��߁A���̑��݂�m���Ă���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��B

�����ڂ��T�\���Ɏ��Ă��邱�Ƃ���A�X�[�h�iPseudo:�[���j�E�X�R�[�s�I���A

�Â������̊Ԃ��猩���邱�Ƃ���A�u�b�N�E�X�R�[�s�I���ƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B

����ȃJ�j���V�̎p�Ɠ����ɖ������A

�܂��A�u���ɗ����Ȃ������������ΏۂƂ������v�Ƃ����v������A�������n�߂�40�L�]�N�B

�J�j���V�̌����҂��قƂ�ǂ��炸�A�킩���Ă��邱�Ƃ����ɏ��Ȃ��ł����A

���̏����Ȑ�������m���Ă��炢�����ƁA����܂ł̌������ʂ��܂Ƃ߂܂����B