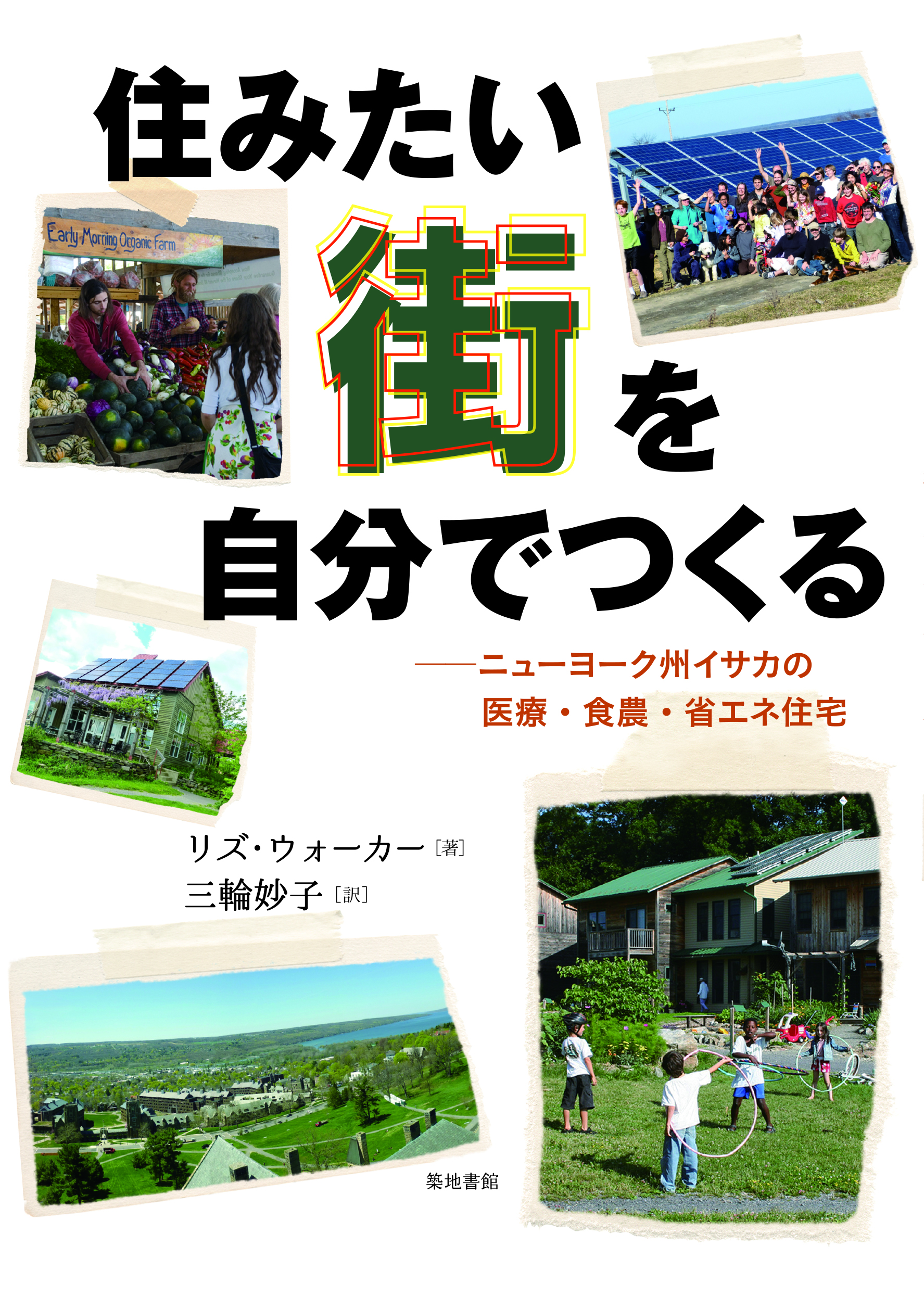

住みたい街を自分でつくる ニューヨーク州イサカの医療・食農・省エネ住宅

| リズ・ウォーカー[著] 三輪妙子[訳] 2,400円+税 A5判並製 264頁 2017年8月刊行 ISBN978-4-8067-1544-3 なぜニューヨーク州の小さな街は、 世界で注目を集める環境先進都市に生まれ変わったのか。 ファーマーズ・マーケット、教育、ゴミゼロから省エネ住宅まで。 世界の注目を集める実験的コミュニティーで実践されてきたアイデアを 次々と事業化し、地域の中で経済がまわる。 誰もが医療を受けられ、より少ないエネルギーで豊かに暮らせる街―― ニューヨーク州にある人口3万人の自然豊かな小さな街イサカで、 住民たちが創り出している持続可能な暮らしを、 "エコビレッジ・イサカ"の創始者が具体的に紹介。 日本の地域社会創生のヒントがあふれている。 |