| トップページへ | |

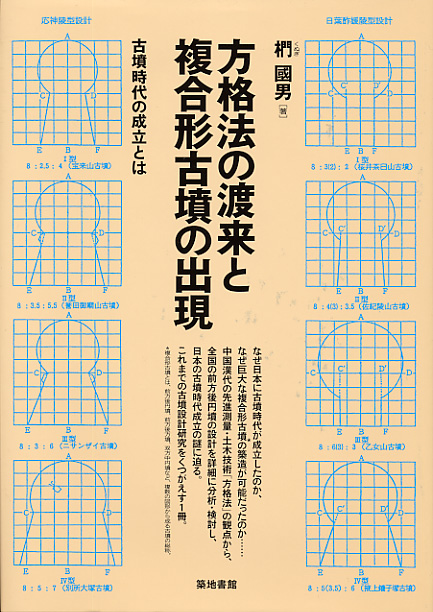

| 方格法の渡来と複合形古墳の出現 椚國男[著] 4200円+税 A5判上製 264頁 ISBN978-4-8067-1378-4 なぜ日本に古墳時代が成立したのか、

|

| 【目次】 | |

|

三輪山麓の出現期古墳/纒向石塚古墳の発掘/古墳か?墳丘墓か?/「纒向型前方後円墳」 第Ⅰ部 竪穴住居の設計から古墳の設計へ 一章 竪穴住居の設計研究 研究のキッカケ/測量図の検討/T字形設計基準線と柱穴位置/四〇歳の初論文とその後 二章 前方後円墳の設計法と設計型 設計基準線の位置/三設計型と墳丘長八分比設計/三設計型古墳の検討例/三設計型と古墳群 三章 中国の考古資料 中国尺の使用と高さの位置決定法/漢代の石製棋盤と地図/画像石の角度定木とコンパス 四章 三設計型の成立と細分化と分布 三設計型古墳の成因と変化/三設計型古墳の細分型と編年/三設計型古墳の全国的分布/CD別の設計型分布 五章 設計型からみた畿内の古墳時代 奈良県と大阪府の主要古墳一覧/日葉酢媛陵型古墳時代/応神・仁徳陵型古墳時代 六章 設計型からみた関東の古墳時代 関東平野の古墳分布/三設計型古墳の分布状況/設計型からみた各地の様相/歴史への接近 七章 各地方の特色と問題点 九州/中国・四国/近畿/中部/東北 第Ⅱ部 纒向型前方後円墳と方格法の渡来 八章 纒向古墳群との出合い 小さな図で知った纒向型古墳/神門4号墳も八分比設計/纒向石塚古墳の検討/『前方後円墳集成』で知った四基/墳形の図上復元と作図法/作図法の三分類と築造期/戻ってきた論文原稿 九章 纒向古墳群と箸墓古墳 箸墓古墳とホケノ山古墳の距離/纒向古墳群の位置決定法/纒向古墳群のなかの箸墓古墳 一〇章 纒向型前方後円墳の全国的分布(一) 各地にあった纒向型古墳/分布の特色と問題点/瀬戸内海東半沿岸勢力圏/正円型と連弧型(纒向型)/明らかになってきたこと 一一章 纒向型前方後円墳の全国的分布(二) 中部/九州/関東・東北/日本列島全域の分布 一二章 纒向型前方後円墳の出現と広がり 纒向型前方後円墳の出現/「方格法」の渡来と受容/箸墓古墳と吉備の出現期古墳/纒向勢力の成立と歴史的意義 第Ⅲ部 畿内三大古墳群の形成と歴史 一三章 佐紀・盾列古墳群の形成 位置決定法の再検討/纒向古墳群との比較/仁徳陵型の誕生地かも/佐紀・盾列古墳群は墳形年代尺 一四章 古市古墳群の形成 位置決定法の再検討/佐紀・盾列との比較と問題点 一五章 百舌鳥古墳群の形成 位置決定法の再検討/ニサンザイ古墳につづく古墳は?/関東に多い仁徳陵型古墳 一六章 三大古墳群の歴史への接近 佐紀・盾列勢力/古市勢力/百舌鳥勢力 第Ⅳ部 古代の土木設計を追って 一七章 中心角とモノサシを使った弥生住居 南関東の胴張り隅円長方形住居/考古学との出合い/戸板女子短大内遺跡での発見!/円弧連結形住居の分類と直線化/中心角による長方形の規格化/円と中心点・天円地方観・心柱めぐり 一八章 方格法の渡来と広がり あいつぐ築造企画論/方眼設計法と「方格法」の出合い/「方格法」の創始者張衡と裴秀の六原則/「方格法」の渡来期/私と方格図法/組み合わせ使用と複合形文化 終章 獲物を追う猟人のごとく 古墳の設計研究をはじめたころ/上田説への疑問/円にとらわれた他説/前方後円墳の起源説/纒向型前方後円墳の援軍/方格法の普及は技術革新/古墳時代を成立させたもの/ふたたび纒向古墳群へ おわりに 参考文献 古墳名索引 事項索引 | |

| 【はじめに】 | |

|

古墳には円墳・方墳などの単一形古墳と、前方後円墳・前方後方墳・双方中円墳などの複合形古墳がある。何でもない分類のようであるが、両者の間には時代や社会を大きく変えたものがあり、それが、本書のサブタイトルにした中国漢代の発明「方格法」のわが国への渡来である。 | |