|

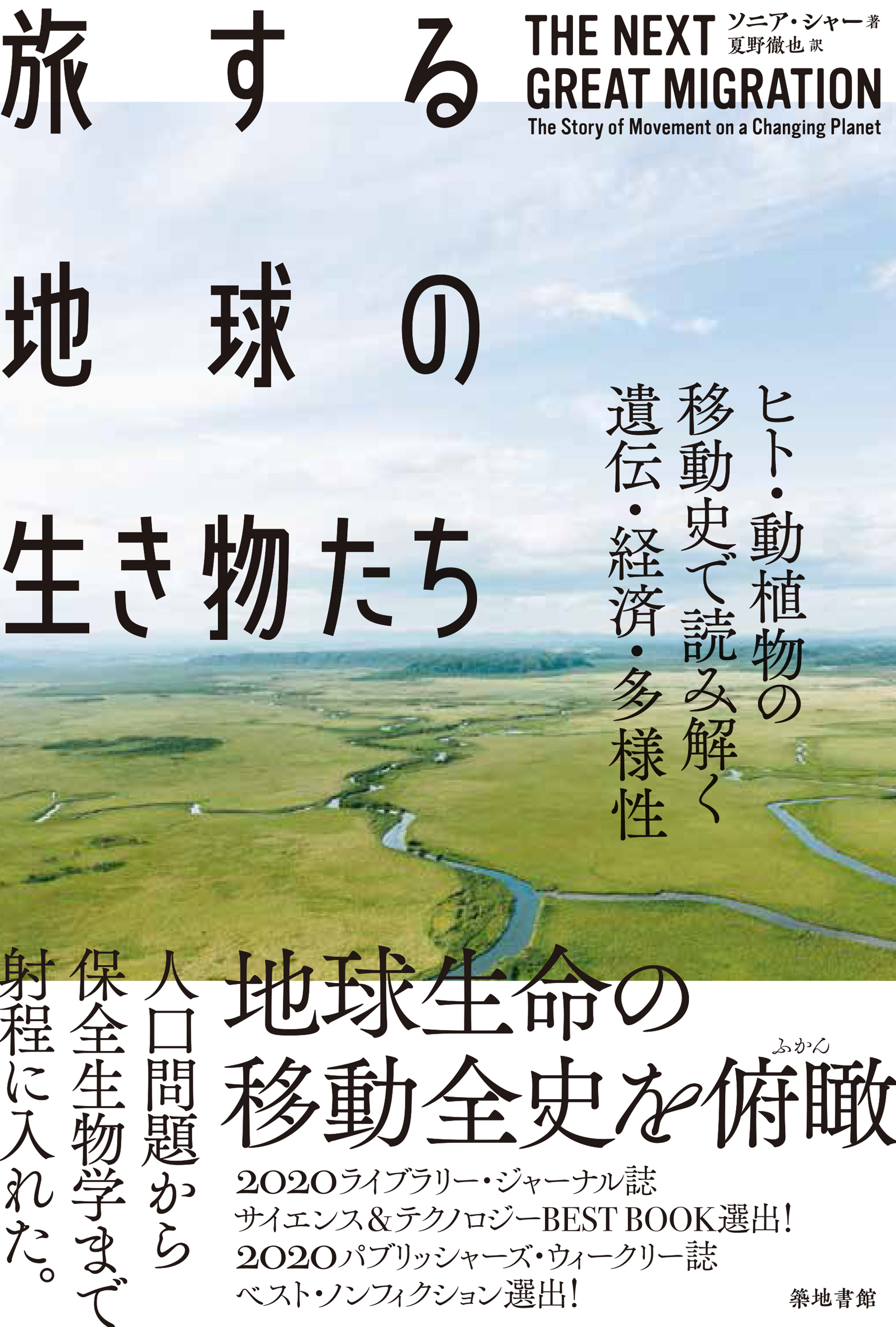

訳者にとってソニア・シャーの著書の翻訳は2冊目である。前著「The Fever, how malaria has ruled humankind for 500,000 years」(邦題『人類五〇万年の闘い--マラリア全史』太田出版)を訳出して、彼女の真実追究に対する驚異的なエネルギーと、常に弱者の側に立つ姿勢にすっかり魅了された。本書でもそれらは遺憾なく発揮されている。

旧約聖書によれば、神は天地創造3日目に植物を、5日目に魚と鳥を、6日目に獣と昆虫と人間(アダム)を作った。神は無謬なのだからその被造物も完全無欠であらねばならない。人々はそう考えた。しかしそれだけでは終わらなかった。生き物とその生息地との関係も神聖にして不可侵だと考えた人々がいた。なぜなら、全能の神はもっともふさわしい場所にその生き物を住まわせたに違いないからだ。そしてその当然の帰結として、生き物は移動せず、もし移動すればそれは神の意志に逆らう不吉な行ないだと考えた。この考えは近代科学が勃興し始めても、いやそれ以後も欧米を中心に根強く生き残った。

二名法を考案したカール・フォン・リンネもそれを疑わなかった一人であり、それをもとに、つまり採集された地に基づいて生物の命名・分類を行った。しかしすでに大航海時代が始まっており、世界各地から珍奇な動植物や人間がどんどんヨーロッパへ持ち込まれていた。これらは地球上のはるか僻遠の地からもたらされたものだ。ヨーロッパの近くにあったに違いないエデンの園のあたりで、神はすべての生き物を作ったのだから、そんな遠くの地に生き物がいることに説明がつかなかった。生き物は移動しないのだから。

そして悩みのタネがもう一つあった。ヨーロッパ人とはかなり見かけの違う人間があちこちで発見されたのだ。人類はみなアダムの子孫だと教会は言う。しかしリンネの言う通り種しゅは不変なのだから、最初からこんな妙な姿だった人間を自分たちヨーロッパ人の兄弟だと言えるのか。また、動植物と同様、そんな遠隔地になぜいるのか? ひょっとしたら移動したのか?

しかし、もし生き物がそんなに遠くまで移動したのならどんな手段で? すべての種は共通の祖先から分かれたとするダーウィンは、生物は自ら徒歩や飛翔によって移動し、それでは越えられない海洋などでは、風や海流に乗り、あるいは鳥の足にくっついて移動したのだと考えた。適切な生息地に到達するにはきわめて公算の低い偶然に頼る手段であったろうが、繰り返し行われることで可能だとした。

この考えは簡単には受け入れられず、生物移動の問題が紛糾していたところへ、明快な解答を与える新説が登場した。各大陸はもともと巨大な一個の陸塊であったが、分かれて現在の姿になったとする大陸移動説をウェゲナーが提唱したのだ。そこで、生物たちは自ら移動することなく、分裂して移動する大陸に乗っているだけで現在の地に分布したのだとする説が生まれ、ダーウィン説を完全に打ち砕いた、かに見えた。

しかしその後、分子生物学の発展を見、分子時計を用いて計測すると、南米のサルは大西洋がアフリカ大陸と南米大陸を分けたずっとあとになってアフリカのサルと遺伝的に分かれたことが判明した。つまり、南米のサルたちは移動中の大陸にただ乗りしたわけではなかった。彼らは自ら移動したのだ。

また、機器の発達や機会の増加に伴い、生物たちが驚くほど遠方へ移動するという報告が多数寄せられた。そして、生き物たちは現在動き回っているだけでなく、地球上に起こった気候や地殻の変動に対応して絶えず移動していたことがわかった。

さらに、遺伝子解析によって多くのことが明らかになった。たとえば、人類は絶えず移動して離合集散を繰り返し、きわめて均一な単一種になったことが認められた。これまで各人種を亜種や別種とする論があり、それが容易に人類の序列、そして差別を導き、奴隷制や植民地政策を正当化するもとになった。また、アメリカ合衆国への移民が人種によって制限を受ける根拠になった。

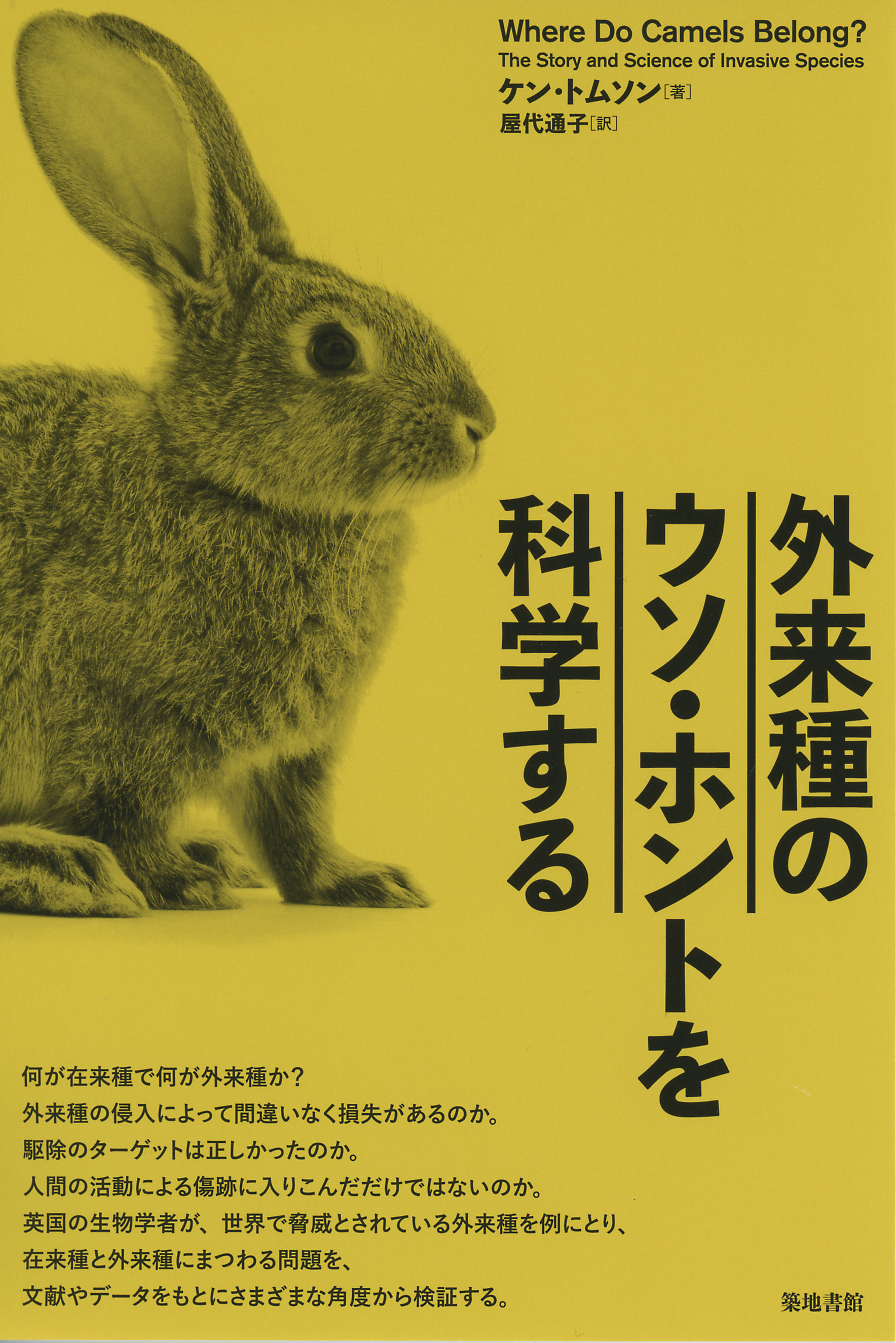

第二次大戦中、ナチ政権はユダヤ人抹殺に飽き足らず、ドイツ国内から外来植物を一掃するよう通達を出した。植物の民族浄化だと言って嘲ることはできない。生物の移動を否とする考えは、20世紀の終わり頃からエコロジー運動の中枢に座を占めるようになり、侵入生物学なる学問が誕生して多くの国々で外来生物への非難が唱えられた。アメリカでは2001年9月11日のテロ以降、侵略生物までをも警戒することになった。我が国でも外来生物による被害とその根絶が喧伝されて今日に至っている。

しかし移動する生物による損害を生態学者たちが再検討したところ、新たに侵入した生物種の10パーセントだけが新天地に定着し、さらにその内の10パーセントだけが在来種を脅かすほどに繁栄することがわかった。多くの新来種は無害であり、彼らは生物多様性に寄与しているという。また環境に負荷を与えているとしても、それは在来種と同等のものだという。「土着」と「よそ者」という二元論は実情に合わないことがわかったのだ。

野生生物の移動は高山や大洋による自然障壁だけでなく、人類による都市や高速道路などによって妨げられている。彼らの移動は、たとえばつがいの相手を得るなど、種の存続に不可欠なものだ。現在いくつかの国では、生息地を広げるのではなく、既存の生息地同士を人間の手でつなぎ、彼らがより広く移動できるよう整える試みがなされている。

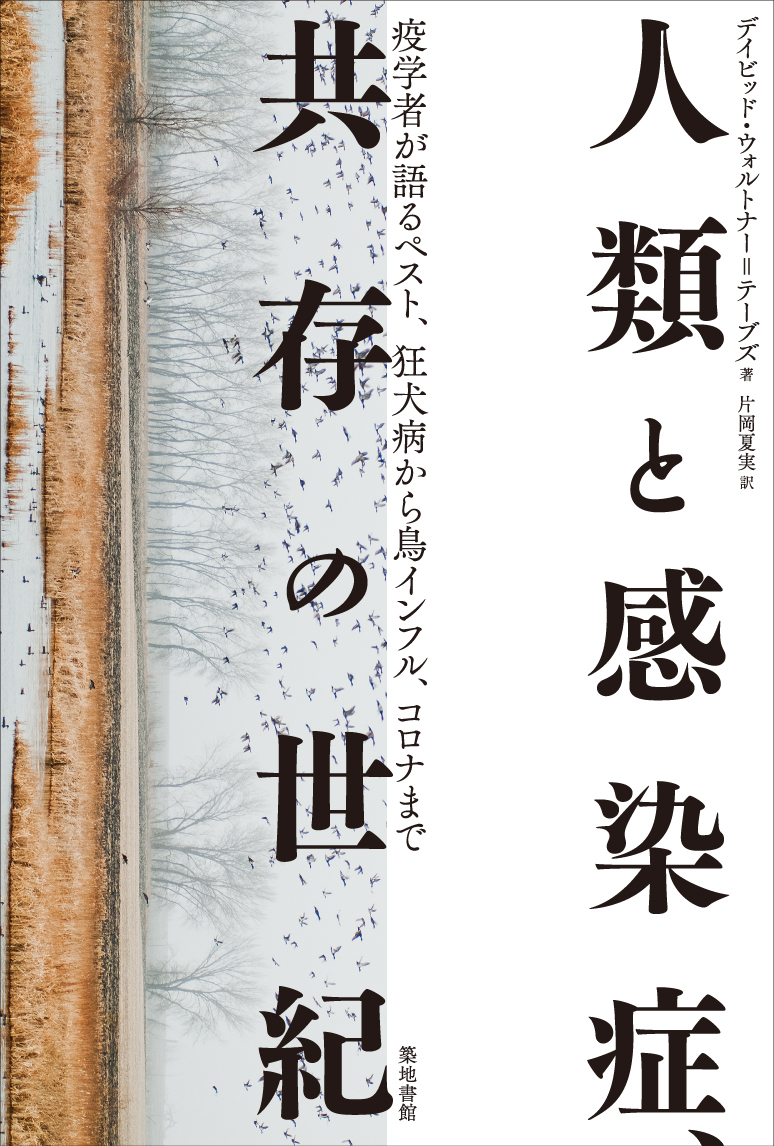

現代の人類の移動は、戦争、弾圧、飢餓、あるいは貧困などから逃れる難民によるものが中心であろう。こういう事象は歴史上枚挙にいとまがなかったが、現代のそれとの違いは移動先に障壁があるかないかである。182ページの図にあるように第二次大戦後、世界の至るところに膨大な数の障壁が建設され、難民の移動を阻んでいる。

アジア、アフリカ、中東で発生した難民たちは、旅の途上で命を落とす者も多く、目的地にたどり着いたとしても恐ろしい本国送還や、収容所あるいは市民生活での差別と迫害が待っている。こうした残酷な仕打ちは欧米諸国のみの行いではない。我が国の難民認定率の低さは国際社会の非難を受けるレベルであり、収容施設における非人道性はたびたび報じられている通りだ。小松左京の名作『日本沈没』では、国土を失った日本人が世界の国々へ散って生き延びることに希望を託されるが、このような政策を持った国の人間が容易に受け入れられるだろうか。

人々が移動を望むとき、その先に武器を携行した国境警備員や、壁や、暑熱の砂漠や、貧弱なボートで渡らねばならない海が立ちはだかってはいけないし、移入先で差別や迫害を受けてはならない。なぜなら、ヒトも動植物もこれまで移動を繰り返してきて、現在もそうしている。それが本来の有りようなのだから。科学はそう結論づけている。

(後略)

|