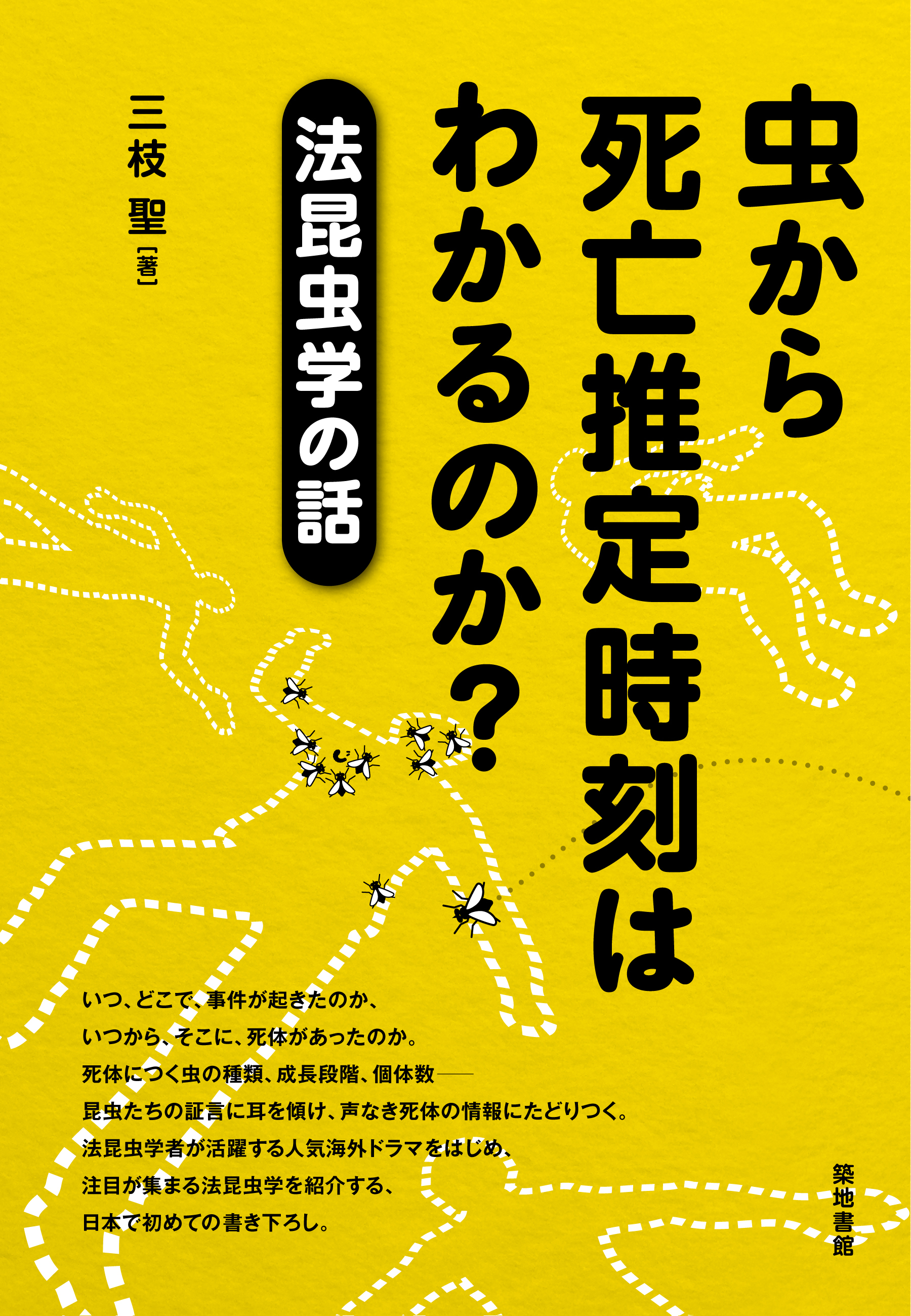

�����玀�S���莞���͂킩��̂��H �@�����w�̘b

| �O�}���m���n 1,500�~�{�Ł@�l�Z���㐻�@128�Ł@2018�N7�����s�@ISBN978-4-8067-1563-4 ���͎��̂̑�ꔭ���҂��B ���A�ǂ��ŁA�������N�����̂��A ������A�����ɁA���̂��������̂��B ���̂ɂ��Ă��钎�̎�ށA�����i�K�A�̐��\�\ ���������̏،��Ɏ����X���A���Ȃ����̂̏��ɂ��ǂ���B �@�����w�҂�����l�C�C�O�h���}�uCSI:�Ȋw�{���ǁv���͂��߁A���ڂ��W�܂�@�����w�B ���{���̏������낵�B |

�O�}���i���������E���悵�j

1971 �N�@��ʌ����܂�B�A�w�O��荂���w�Z���Ƃ܂ŁA�k�C���ʼn߂����B

1996 �N�@�O�O��w��w�@���w�����Ȑ����w��U�C���B�C�m�i���w�j

1997 �N�@����ȑ�w��w���@��w�u���Z�p��

2005 �N�@���m�i��w�j�擾�i����ȑ�w�j

2005 �N�@����ȑ�w���{�������w�ȍu�t

���g�ɂƂ��Ȃ��A����ȑ�w���ʋ���Z���^�[�����w�ȍu�t���o�āA

���݁A����ȑ�w���{����Z���^�[�����w�ȍu�t�B

21 ���I�����ɁA�K�v�ɔ����Ċ�茧�ɂ�����@�����w�̌����ɒ��肵�A

�ׁX�ƌp�����Č��݂Ɏ���B

���݂̉ۑ�́A�t���ɔ������ꂽ���̖̂@�����w�I�Ȏ��S�����̊ӕʂƁA

���g���E���̖@�����w�I�Ȏ���o�ߎ��Ԃ̐��萸�x�̌���ł���B

ALDH2*2/ALDH2*2 �̂��߁A����K���Ȃ��B

��P�́@�@�����w���ĉ��H

����Ɣ����̋��̔����J���c�c ������̖@�����w��

���Ȃ��̂��d���́H�c�c �@�����w�Ƃ͉���

�E�W�Ƃ̃C�^�`�������c�c �@���U���ł̖@�����w��

���̂̑�ꔭ���ҁc�c ���������̏،���

�����玀�S���莞���͂킩��̂��H

������i����j����肵���n�G�c�c 13���I�̉Ȋw�{���ɂ݂���@�����w

���̂�H�ׂ鍩���͑{���̂���ҁH�c�c ���{�Ŗ@�����w���{���ɓ�������Ȃ��킯

�@�����w�ҁA�C�O�f�r���[!?�c�c���H�����؍���^���q�D�^�q��Љ�Ɋւ���@�����w�I�ȕ���

�C�O�̖@�����w����

���������͗D�G�ȑ{����

�����@�����w�҂ɂȂ����킯

�@�����w�҂ɂȂ邽�߂̏����H

��Q�́@�@�����w�҂Ƃ����d��

���̂�H�ƂƂ��鍩��

���̂�H�ׂĂ���E�W���琄��ł��邱�Ɓc�c �n�G�����̂̑�ꔭ����

�،��҂̐g�������i�v���t�@�C���j�c�c ���̂�H�ƂƂ���n�G�̐���

���̂ɓ��A����E�W����

��ђ��˂�E�W

�E�W�̂��Ȃ����́c�c �V�f���V

�z�V�J���V�ƃJ�c�I�u�V���V

�@�����w�}�j���A���c�c �̏W�E�W�{�Â���

���̂̕��s�����ߒ��c�c ����ω����炨���悻�̎���o�߂𐄒肷��

�����w�I�؋����玀��o�ߎ��Ԃ𐄒肷����@�c�c �ώZ���x

����o�ߎ��Ԃ̐��萸�x�̌���c�c �E�W�̑̒��v���ƐώZ���x

�@�����w�ɂ�芄��o���ꂽ����o�ߎ��Ԃ͐��m���H

�u�����w�I�؋��v���瓾������c�c ���̂Ɏc�����鍩���̊����̍���

�đ����̂ƃj�N�o�G�̗c���c�c ����ȏ�Ԃ̎��̂ƍ���

��R�́@���̍؉� body garden

���Ńu�^���̂̉��O���u����������

���������������Ă���邱��

��S�́@�@�����w�������c�c ��茧�x�@�Ƃ̃R���{���[�V����

�Q�l����

���Ƃ���

�@��ʎЉ�Łu���d���͉����Ȃ����Ă���̂ł����v�Ɛq�˂�ꂽ�Ƃ��ɂ́A��������g�D�̖��̂Ɩ�E������B���̏ꍇ�Ȃ�A�u����ȑ�w���{����Z���^�[�����w�ȍu�t�ł��v�Ɠ����邵�A���h�ɂ������L���Ă���B�ȒP�ɂ����ƁA�u�����̐����̐搶�v�ł���B�������A�����҂̂������ł́A�u�d���v�Ƃ������t�͑����̏ꍇ�A����������Ӗ����A�����Ώہi�ޗ��j�⌤���ۑ���Љ��B���́u�d���v�́u�@�����w�v�ƂȂ�B

�@�����ŁA���Ȃ��肪������B

�@�@�����w�́i���ɓ��{�ɂ����Ắj�����ԕ���ŔF�m�x���Ⴂ���߁A�u�z�[�R���`���[�K�N�H�v�ƕ����Ԃ���邱�ƕK���ł���B�����A����ς�c�c���̕\��ɖ��炩�ȇ����f�������ĂƂ��B����������˂����͂̕����u���̐l�͒����c�c�v�ƁA���ɂ����Љ�Ă�������̂����A�u�����A�����ł����B�ł́A�`���E�Ƃ��J�u�g���V�A�N���K�^�Ƃ����D���ŁA���������������������Ȃ����Ă���̂ł��ˁv�ƁA�����f�����燀������ւƈڍs����B��������܂܂̕����݂��ɂƂ��čK���ȋC������̂����A�Ȃ��Ȃ���b�����ݍ���Ȃ��B

�@���͈ӂ������A�u�����A���͕������̂ɌQ�����Ă���E�W�Ȃǂ������ΏۂƂ��āc�c�v�Ƙb���ƁA�����������邢�͇����|�����Ƃ��Ȃ��������f���ւƕϖe�𐋂������Ƃ��\���ǂ݂Ƃ��B

�@�������Ȃ��B

�@���������A���������i�����j�Ƃ������������Ȃ��A�E�W�Ƃ����u�L���`�����C�������́v�ƁA�������̂Ƃ����u�������Ȃ����́v�̑g�ݍ��킹�ł���B���t�������A���ӎ��̂����ɐ�����ނ����̂��낤���B�����I�������S���I���������̂����悤�ł���B���́u�����ȕ��͋C�v�͑z��͈͓̔����B���͏��X�ɋC�z�������A���̏ꂩ�痣�E�i�t�F�[�h�A�E�g�j����B

�@�@�����w�� forensic entomology �Ƃ����p��̓��{���ŁA�u�������؋��̈�Ƃ��āA���퐶���ŋN���肤�鍩�����֗^���鏔���ɂ��Ē������A�������镪��B���邢�͒����E�{���ɗ��p���邽�߂ɁA�����ɂ��Č������镪��v�Ƃ����̂��A�K�����낤���B

�@���Ăŏo�ł���Ă���@�����w�ɂ��Ă̏��Ђ͂��邪�A�@�����w�̒�`�͂����܂��ŁA���̓K�p�͑���ɂ킽��B

�u���퐶���ŋN���肤�鍩�����֗^���鏔���v�Ƃ́A�ߐH�Z�̊Q�����邢�͉q���Q���E�s���Q���ɂ���Q�Ȃǂł���B�Ⴆ�A���H�X�Œ��ꂽ��������H�H�i���ɍ����i�̈ꕔ�j���������Ă����ꍇ�A�����i�����j�ߒ��ō����������̂��A���邢�͌ォ��̈ӂɍ������ꂽ���̂��̊ӕʂȂǂł���B���̂ق��ɂ��V���A���ɂ��ؑ����z�̐H�Q�ł���Ƃ��A�Y�Ɠ����i�����A�����A�{�A�{�{�Ȃǁj�E���ߓ����i�y�b�g�j�̉q���Ǘ��i�����̕ۊǂ�r�����Ȃǂ̓K�ȏ����j�̖��ł���Ƃ��A�����ǂ̌����ƂȂ�ۂ�E�C���X�̔}��҂ƂȂ鍩���ɂ��Ă̒������܂ނƂ����B

�@���{�ł͖��Ƃ��āu�@�㍩���w�v�����Ă邱�Ƃ�����i�ނ��낱����̕����L����������Ȃ��j���A���̗��R�Ƃ��āA�{���@�ցi�x�@�j�Ɗ֘A���[������ł��邱�Ƃ���������B

�@��̓I�ɂ́A�u�q�g���̂��\�H�i���傭�j���Ă��鍩�����؋��Ƃ��ĕ��͂��A����o�ߎ��Ԃ𐄒肷��v���Ƃ��@�����w�̎�v�ȖړI�̈������ł���i�����ԕ���̎�v�ړI���āA�ǂ̒��x�̂��̂Ȃ̂��Ƃ����^��͂Ƃ肠�����َE����j�B���̎傽�釀�d�������A����ł���B

�q�g�̎��̂�H�ׂĂ��钎���肪����ɁA����o�ߎ��Ԃ𐄒肷��B

���ꂪ�@�����w�̎�ȖړI�̈�ł��B

�ł́A�ǂ̂悤�ɒ����E���́E�𖾂���̂ł��傤���H

������킩��₷��������Ă���̂��{���ł��B

���҂́A��w�@�C�m�ے��C����A����ȑ�w��w���@��w�u���ɁA�@���U�������Z�p�E���Ƃ��ďA�E�B

��U�J�n�O�Ɋ����������A��U���͎�����̎菕�������A��U��͎��̂𐴐@���������肷��Ƃ����d���̒��ŁA

�@�����w�������e�[�}�Ƃ����m�����擾�B

���ۂɖ@���U�����Ŏ��̂ɂ��Ă���E�W�Ȃǂ̍̏W�A�L�����p�X���ł̃u�^���̂̕��s�ߒ��̎����A

��茧�x�@�Ƃ̘A�g�Ȃǂɂ��A����f�[�^��~�ρE���͂��A�S���Ŏ����ɓ��������悤�A���s���낵�Ă��܂��B

�u�@�㍩���w�v�ƌ����邱�Ƃ�����܂����A�K�������@��w����i���̊W�j�ɂ��������Ă��Ȃ��̂ŁA

�{���ł́u�@�����w�v���g�p���Ă��܂��B

�����D������~�X�e���[�D���܂Ŋy���߂�P���ł��B