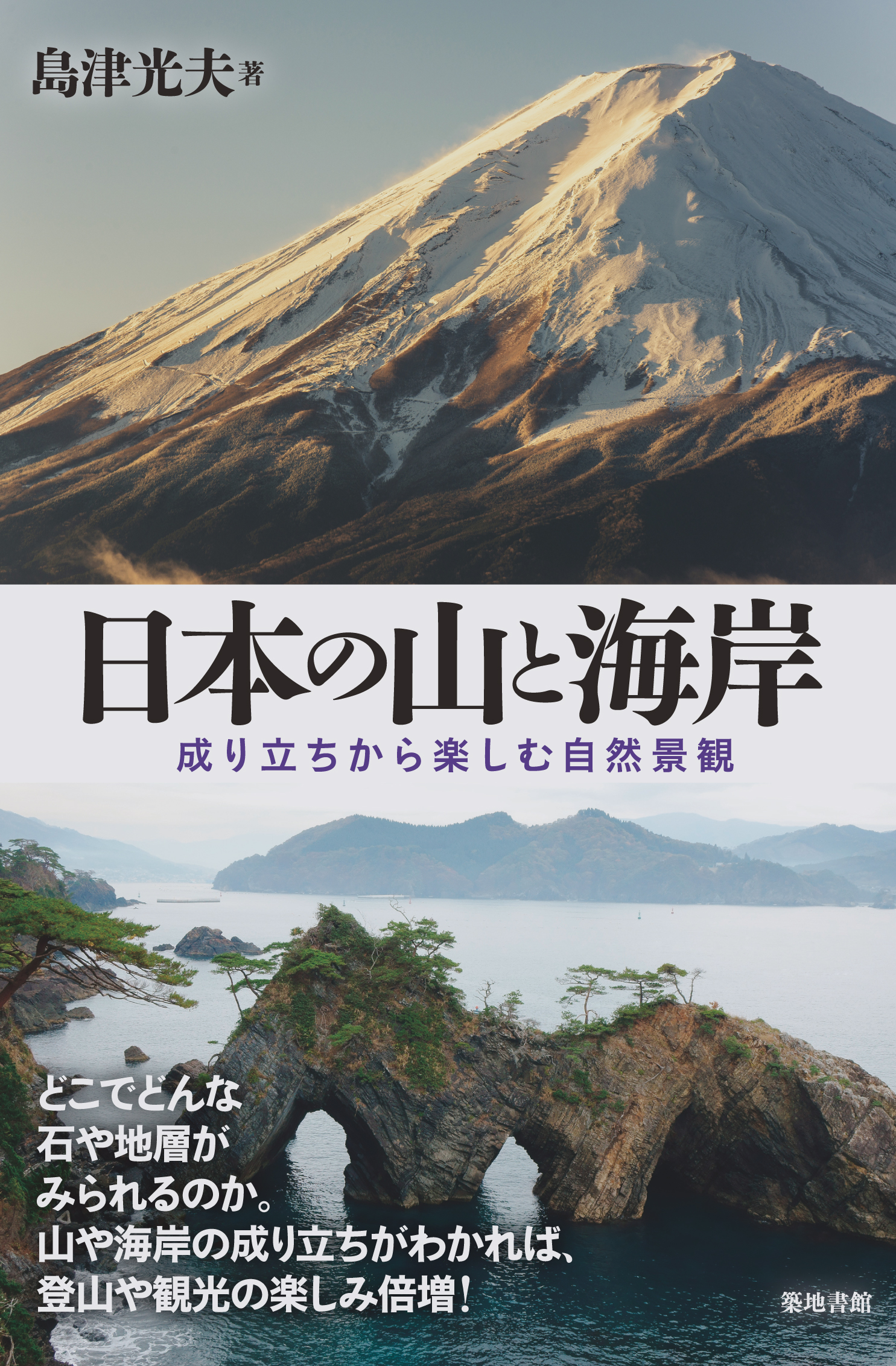

日本の山と海岸 成り立ちから楽しむ自然景観

| 島津光夫[著] 2,400円+税 四六判並製 256頁 2018年3月刊行 ISBN978-4-8067-1552-8 どこでどんな石や地層がみられるのか。 山や海岸の成り立ちがわかれば、登山や観光の楽しみ倍増! 3000メートル級の山々、急流河川、深い渓谷、変化に富んだ海岸線…… 狭い日本列島の多様な自然景観。 北海道から沖縄まで、おもな景勝地を、 山や海岸をつくっている岩石や地質など、地学の観点から解説する。 |

著者紹介

目次

はじめに

編集部より